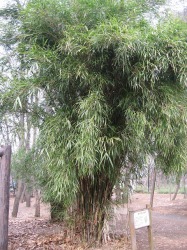

| 01 白花の真ん中がほのかに赤みがさしているウメの花 スイシンキョウ(水心鏡) | ||||||

|

所在地 | 鎌倉市岡本1018番地 県立フラワーセンター大船植物園内 | ||||

| 科・属など | バラ科サクラ属 落葉小高木 | |||||

| 見どころ | ウメの花の種類は本当に多くて、私には区別がつきません。ネット検索で大船フラワーセンターで咲き始めたウメの花の名前が載っていたので、行って来ました。早咲きの「スイシンキョウ」は、2月上旬から3月中旬に咲くが、今年は早めの開花のようです。開花の初めは、黄白色で、咲き進むにつれ、白色に変わる八重咲きの梅です。 ※美しいウメの花「呉羽しだれ」「紅千鳥」「緑萼梅」が、14ページNO.14〜NO.16に連番で掲載されています。 |

|||||

| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2011.1.12 | |||