最初の応募原稿――掲載記事

墓誌にみる戦禍の記憶

墓参のたびに墓誌をみる。平素、記憶の底に沈んだままの戦禍のこと、島の土となった父・弟たちのことを想起するひとときのために……。

殉国院修範釼正居士 昭和19年6月26日 俗名 修藏 35歳

法名 釋勝浄童子 昭和19年8月1日 俗名 勝 2歳

法名 釋輝南信士 昭和19年8月24日 俗名 輝夫 5歳

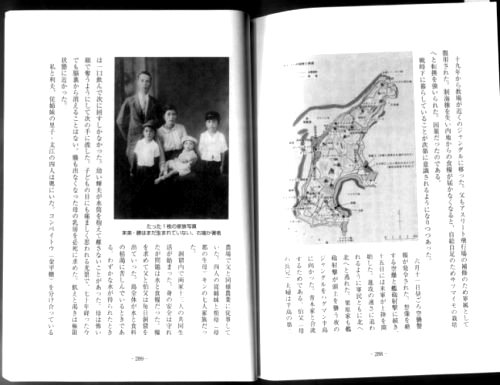

3柱は揃って昭和19年没である。玉砕の島サイパンが初めて戦禍に見舞われた年だ。島で生まれたわたしは9歳だった。

|

港北区高田西の塩谷寺に建つ栗原家の墓誌。

父と弟2人の3柱と左端に母・都の法名が刻まれる

|

|

6月11日昼ごろの空襲警報にまず驚いた。15日には米軍が上陸。進攻の速さに追われるように軍民ともに北へ北へと逃れた。栗原家も艦砲射撃が頭上を襲う夜のジャングルをハグマン半島に向かった。親戚の青木家と合流するために……。

洞窟内で両家13人の共同生活が始まった。身の安全は守れたが問題は水と食料だった。糧を求めて父と叔父は毎日洞窟を出ていった。島全体が水と食料の枯渇に苦しんでいるときである。わずかな水が得られたときは一口飲んで次に回すしかなかった。幼い輝夫が水筒を抱えて離さないことがあった。母は怖い顔で奪うようにして次の手に渡した。勝は出なくなった母の乳房を必死に求めた。子どもながらに痛ましく思われる光景だった。70年経った今でも脳裏から消えることはない。飢えと渇きは極限状態に近かった。

6月26日。洞窟を米軍に発見され、わたしたちは遂に連行されてしまった。父と叔父は洞窟を出たままだった。米兵が洞窟に踏み込む直前遠くに2発の銃声を聞いた。が、戦禍のなかではよくあることなので聞き流したままでいた。

「捕虜になれば戦車に轢かれて殺される」と聞かされていたが、気が付くと有刺鉄線に囲まれた広場にいた。ススペの民間捕虜収容所だった。

初の夜を迎えた。わたしたちは互いに体を寄せ合い小さな塊となって砂上に臥した。父の安否が気遣われて胸騒ぎを抑えがたかった。艦砲射撃や爆撃の気配はなく静かだった。洞窟に反響する米兵による投降の呼びかけだけがいつまでも耳に残っていた。

デテコイ デテコイ ミソ(水)アリマス デテコイ

砂上でなく屋根付きの小屋で寝起きするようになった。床はないので勝は地面に敷かれた軍用毛布に静かに臥していた。乳の出ない母親の乳房などすっかり忘れてしまったかのように……。

衰弱がすすむ勝に兄としてやれることはなかった。それどころか見守りすら飽き飽きして気持ちはささくれだっていくようだった。

8月1日、勝は栄養失調のためあっけなく息を引き取った。わずか392日の命だった。

小屋に床が張られた。輝夫はその小屋から一度も外に出ることなく衰弱がすすむ体を力なく横たえていた。顔や手足がむくんでしまっていた。養生の手立てのないまま栄養失調のため輝夫も勝の後を追うように逝ってしまった。8月24日のことである。

|

二人の亡骸は収容所内の共同墓地に葬られた。ショベルカーが掘った大きな穴に、ダンプカーで運ばれてきた多くの亡骸がまとめて一気に落とし込まれた。折り重なって目の前を消えていった無造作な埋葬は、まるで土木工事を見るようだった。飢えと渇きから解放されることなく逝った輝夫と勝に母が呟いた。

「ごめんね。すぐ後からいくからね」

行方不明の父と叔父は対日講和条約が締結されても還ってこなかった。母は父の死亡年月日を昭和19年6月26日として鬼籍の人となした。家族が最後に別れた日であり、わたしが2発の銃声を聞いた日である。

国防色の国民服が遠目には日本兵に見えたのだろうか。

|

第28集『孫たちへの証言』第5部「特別編」掲載記事の一部

<編者・福山琢磨 新風書房刊 100人の戦争体験記掲載 平成27年8月1日発行>

|

|

|