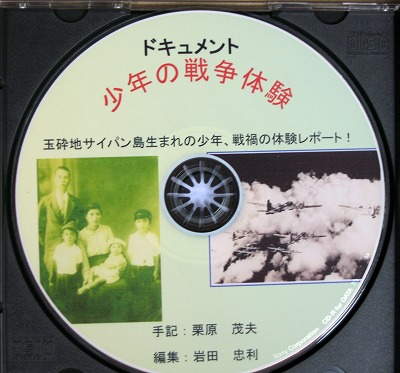

1. CD版完成

2011年7月15日、CD版 「ドキュメント 少年の戦争体験」が完成しました。終戦記念日を1カ月後に控え、横浜市内の新聞社への進呈と次世代に語り継ぐ資料として私の関係機関や友人知人へ差し上げました。

2. 読売新聞神奈川県版のトップ記事に

8月6日朝刊の読売新聞神奈川県内の横浜版・川崎版・横須賀版・湘南版・相模原版・厚木版・小田原版のトップ記事で大きく取り上げられました。

この記事を読んだ県内各地の読者が朝から「とうよこ沿線」にアクセス、さっそく「少年の戦争体験」を訪れお読みいただきました。8月6日一日のヒット数は普段の約10倍、474件に達しました。

私の信念「太平洋戦争を風化させたくない」が、ようやく芽吹き始めたようでした。

3. 神奈川新聞の「終戦記念日」特集記事に

神奈川新聞社は終戦記念日の8月15日が休刊日。翌日の8月16日、「終戦記念日」特集として私の記事が右のようにカラー写真付きで載りました。担当記者は佐藤奇平さんでした。

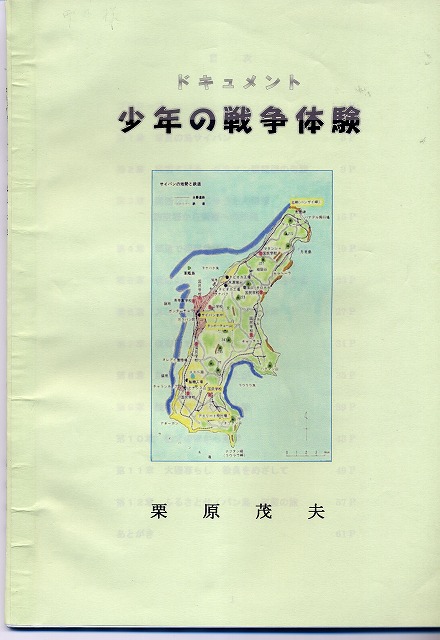

4. 小冊子に編集

横浜国大学芸部時代の学友、角 田祐造さんが「ドキュメント少年の戦争体験」を右の冊子にしてくれました。 田祐造さんが「ドキュメント少年の戦争体験」を右の冊子にしてくれました。

このときほど友だちの有り難さを痛感したことはありませんでした。角田さんは人知れず自宅のパソコンでこの本の編集と取り組んでいたのです。彼が「こんな本にしてみました」と唐突に手渡されたときにはびっくり、感謝のことばがすぐには口をついて出てきませんでした。

表紙は、戦前のサイパン島の繁栄ぶりが分かる白黒地図に石川佐智子さんが色付けしたカラーの地図。ホームページの全文にイラストと写真を選んで載せ、全62ページにじつに要領よくまとめてあります。

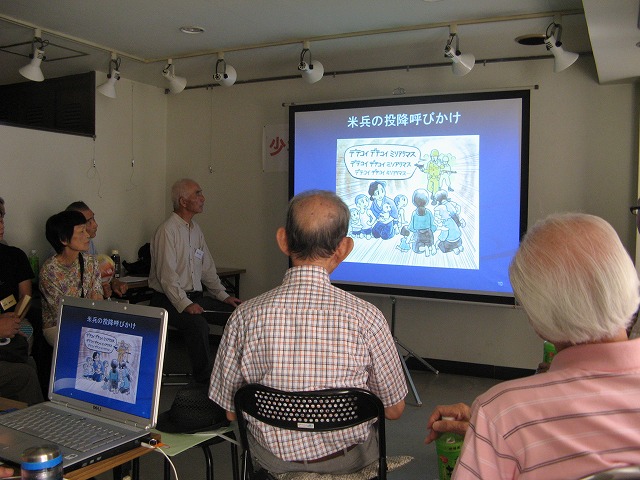

5. スライドショー「戦争体験を聴く会」開催

8月12日、猛暑の中、日吉駅前の会場、ギャラリー日吉に皆様がよくご来場くださいました。25名も見えました。

先の読売新聞の数名の読者の方から「ホームページ誌面だけでなく、できたたら栗原さん本人の口から戦争体験を聴きたい」という要望にヒントを得て、まず栗原さん関係者と当方会員だけを対象に急遽企画しました。

“弁士”の栗原茂夫さんはじめ、会員の皆様が受付、会場設営などに積極的にご協力くださったお蔭で、タイムスケジュールどおり、成功裏に終わることができました。

|

2メートルほどのスクリーンに大写しされる画面を見ながらの栗原さんのライブトークは、臨場感タップリ、迫力満点 |

|

|

|

第2部「座談会」のシーン。栗原さんの前の生花は、百日草。サイパン島で餓死した栗原さんの弟2人を埋葬したとき、辺り一面に咲いていた百日草……。この百日草に2人の霊が宿る形見として栗原家では大事に育てていて、きょうは、亡き弟2人も栗原家から久しぶりに外に出て、皆さんと一緒に参加しました |

出席者の声

◆石川佐智子さん

昨日は有意義な栗原さんの解説で「サイパンでの戦争体験」をスライドショーで拝見いたしました。やはりパソコンで見るより説得力がありますね。

来る15日は66回目の終戦記念日。亡くなられたお二人の弟さんも「百日草」のそばでやすらかに眠っていることでしょう。

座談会は戦争体験のある私は「あの時代」は一生忘れることはありません。後世のために伝えていかなくてはと思います。皆さんとても熱心に討論し時間が経つのが早かったです。

岩田会長はじめ栗原さん、会場を提供してくださった尾嶋さん、素的な一日をありがとうございました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆佐藤保子さん

8月になりますと、新聞テレビで戦争の記事が出ます。何時も興味深く読んだり見たりしますが、昨日ははじめて実体験の貴重なお話を伺うことが出来ました。栗原さんの記憶力の素晴らしさに感服です。

私は終戦が国民学校3年生でしたから同時代を生きたことになりますが戦時中は東京都の西の方に疎開していましたから戦争の恐ろしさを経験していません。

戦後の貧乏時代はどこにいても同じでしたが栗原さんご一家の苦難に較べたら何ほどのものでもありません。 墨塗り教科書や通信簿懐かしいですね。私も最近まで持っていました。

軍歌も沢山知っています。蜂に刺された豚の子・・の歌、何人の方が覚えているでしょうか。

どんな事があっても戦争だけは起こさないで欲しいと思います。私たちが生きている限り平和な世の中を続けて欲しいと訴えましょう。

昨日は有意義な午後を過ごす事が出来ました。皆様有難うございました。

~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆八城幸子さん

昨日は有意義な時間を有難うございました。

戦後生まれの私にとって、戦争は映画やドラマとしてだけの遠いものでした。

「栗原少年の戦争体験」として実際にお話をうかがい、まだ幼い二人の弟さんの遺体がゴミの様に埋められた話に胸が締めつけられる思いでした。戦争の悲惨な体験を風化させてはいけないとも思いました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆北澤美代子さん

昨日は貴重なお話ありがとうございました。テレビや新聞で、いろいろの体験談を見ますけど、実際に体験された栗原さんの口から話されることは、違った思いで引き込まれてお聴きしました。私は、終戦の時は、1歳でしたので何も覚えておりません。

大切に育てておられる持参されたお庭の百日草が、鮮やかでとても綺麗でした。お墓参りには、「墓石にたっぷりの水をかけてやる」とは、体験談で話される方が、皆さん言っておられますね。本当に有意義なお話をありがとうございました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

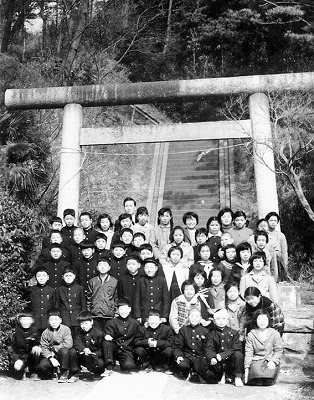

6. 教え子の同期会(昭和36年卒)に出席

|

|

その後、半世紀。同期会に出席の写真左の教え子

|

|

昭和36年初めて担任した「三六会」の教え子 |

|

「ドキュメント 少年の戦争体験」No.12に登場する最初の教え子たちが、平成23年9月19日横浜埼陽軒を会場に同期会を開きました。昭和36年卒業のため「三六(さぶろく)会」といいます。昨年発足しました。

<教室に入ると……縁があって教え子となった子どもたちとゆっくり目を合わせていった。みな元気そうだった。彼らには平和なこの日本の将来が託されているのだ。

「この子どもたちの命をしっかり守っていこう」。 そう心に誓ったのだった>。 (No.12から引用)

|

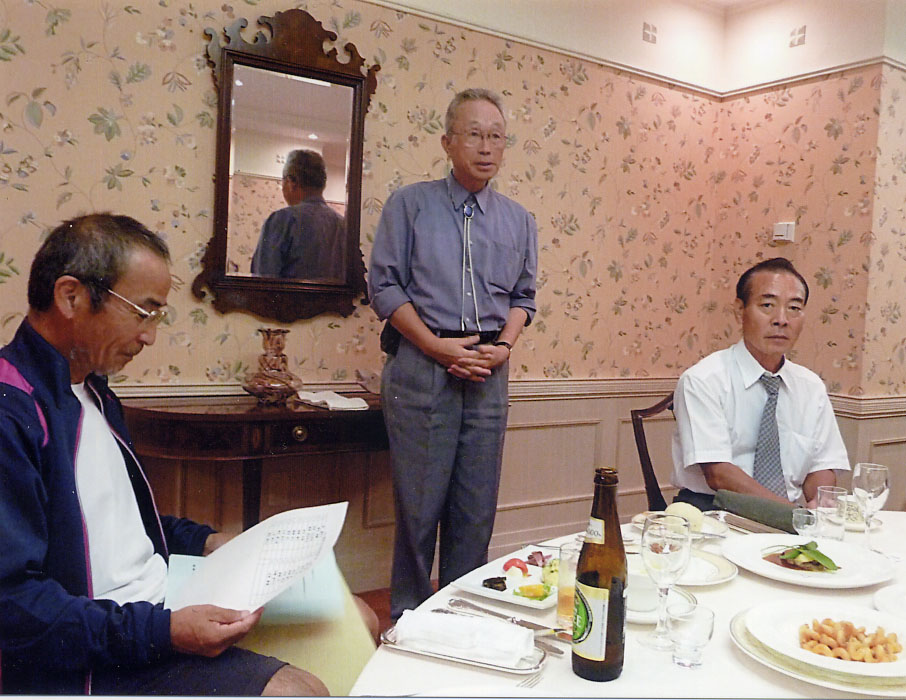

| 席上あいさつするわたし |

半世紀が経ち還暦を過ぎた彼らは、それぞれに自己実現を果たしてきたという自負からでしょうか、みな明るく元気そうでした。戦場へ教え子を送り出すことになった「二十四の瞳」の大石先生とちがって、平和の続く日々の中でこの日を迎えていることを幸せに思いました。

彼らと過ごした2年間、今でも懐かしく思い出されることがあります。

<思い出その1> 塔婆のある古墳

6年生の時です。日光修学旅行の下見で学級を留守にしたことがありました。

学級に戻った日の1時間目の途中、S君が「先生、ちょっと来て……」。いきなり教室から出て行きました。みんなも続きました。案内された所は校舎裏の砂場です。びっくりしたことに、砂場いっぱいに前方後円墳が造られてあったのでした。社会科で学習したとおり、かなり正確に再現されていました。よくみると、塔婆が立てられています。

「なかなかの出来栄えで感心したよ。……ただ古墳に塔婆はおかしくないかな。こういうのを蛇足(だそく)というのだ」と言うと、彼らは「もう我慢ができないよ」といった素振りなのです。塔婆に素早く目を走らせよく見ると「栗原先生の墓」と書かれていました。

腹の底から笑いがこみ上げました。すると、こらえにこらえていた彼らの笑いもいっせいにはじけたのでした。

<思い出その2> 逆流する尿

6年の理科に「体のつくりと働き」という単元がありました。なかでも彼らの好奇心を刺激したのは排泄器官でした。授業中「先生、尿を排泄してきます」と断る者まで現れる始末でした。

ある日の昼休みのことです。

何人かが校庭の隅に屈(かが)んで土を捏(こ)ね、なにやら造っている様子です。教科書や図鑑と首っ引きで……。T君が如雨露(じょうろ)を持ち出してきました。何事か?……と近寄って覗いてみました。

「先生の尿が逆流してらぁ!」

みな大笑いです。いま、まさにわたしの尿が如雨露の先から輸尿管を伝わり、満々たる流れとなって膀胱に向かって逆流しつつありました。

わたしが笑うと、もう一度みんなも笑いました。

<思い出その3> サイパン沖で花束を……

M君のお父上がオーストラリアに向かう船の甲板からサイパン沖の海に花束を投げてくださったことがありました。教室で聞いた「少年の戦争体験」を彼が父親に伝えていたのでした。サイパンの土となった父と2人の弟たちの魂がどんなにか慰められたことかとうれしく思ったことでした。

交友関係でM君が急に強気になることがありました。

「お父さん、船から戻られたの?」

と訪ねると表情が明るくなりました。父親という後ろ盾がないことのハンディーをわたしもしばしば味わって育ちました。

拙稿に読後感(第19章に登場)を寄せてくださった本多はる様も出席されました。三六会のクラスを1年から4年まで担任された小生のよき先輩です。80歳を超えられ、なお矍鑠(かくしゃく)としておられます。再会を約して別れました。

7. 縁あってサイパン高女同窓会に出席

読売新聞の記事が縁で河原日出子、安楽多寿子(第16章に手記ご投稿)の御両名様と二俣川の喫茶店で初めてお会いしたのは平成23年8月24日のことでした。サイパンでの体験を共有する者同士のせいか、お互いに初対面とは思えないほど話が弾みました。

|

| サイパン神社へ全校生徒と教職員で参拝 |

サイパン高女のことがしばしば話題になりました。学校のすぐそばに自宅があった安楽さんは幼い頃からサイパン高女の制服に憧れつつ育ったそうです。が、進路を決める年齢になって家庭の事情がそれを許さず、断念せざるを得なかったようでした。(空襲を受けたときは17歳の電話交換手)

河原様は国民学校6年生でしたが姉上様がサイパン高女に在学中で、姉上の級友とのお付き合いがあったせいで強い愛着を持たれていました。サイパンで姉上を失った彼女ですが、「サイパン高女の同窓会」には出席させてもらっているとの話でした。

サイパン高等女学校同窓会から案内通知

サイパン高女の校旗 |

10月の初旬だったでしょうか、「サイパン高等女学校同窓会」の幹事の方から電話を頂き、さらに開催通知まで頂戴したのでした。河原様のご配慮によるものでした。

11月5日、会場の八重洲富士屋ホテルに向かいました。

3回生から10回生まで20名ほどの集まりでした。わたし以外の男性は中川俊彦様お一人でした。サイパン高女の先生のご子息ということでした。お互いに情報交換するうちに、彼も同じLSTで昭和21年1月18日浦賀に入港、鴨居の引き揚げ寮でしばらく暮らしたことを知りました。同じ船に乗り、同じ屋根の下で過ごしたなんて……と不思議な気がしました。

沖縄から来られた嘉手納タケ子さまはアスリート小学校の大先輩でした。

来賓の一人として法政大学の今泉裕美子教授がお見えでした。「日本の植民地統治」「南洋群島」「ミクロネシア」「太平洋戦争」「引揚げ者(帰還者)」等の研究のため、毎回この会に出席され聞き取り調査をすすめておられるようでした。

鳥飼行博教授や今泉裕美子教授のご研究を通して若い学生に太平洋戦争の歴史が正しく伝えられることはありがたいことだと思いました。サイパン高女の同窓会はそんな意味からも有意義な会といえるのではないでしょうか。

|