|

栗原茂夫(港北区高田西 。著作「ドキュメント 少年の戦争体験」) NO.37 2014.5.9 掲載

|

|

★画像の上でクリックし拡大してご覧ください。

|

百日草の詩(5)……兵隊さん その2 百日草の詩(5)……兵隊さん その2

|

|

| |

昭和18年、国民学校2年の3学期、国語教科書

|

|

2年生後半のヘイタイサンはいよいよ「にいさんの 入営」ということになる。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

廣い 庭の 向かふに 兵舎が 立って ゐます。そこへ にいさんたちは 行きました。

・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・

まもなく、新しい 軍服を 着た 一人の 兵たいさんが、私たちの ところへ 来ました。見ると、それがにいさん でした。見ちがえるほど りっぱな 兵たいさんになって ゐたので、私は びっくりしました。

・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

にいさんの 赤い えりしょうには、星が 一つ ついて ゐました。おとうさんは にこにこして、

|

軍服姿のおにいさん |

|

|

|

|

「りっぱな 兵たいさん だな。これなら、ごほうこうも できよう。しっかり たのむよ。」

と おっしゃいました。

「支那の子ども」という教材にも日本の兵たいさんが登場する。

<支那のある町を日本の兵たいさんが車を引いて通る。広場で遊んでいた支那の子どもたちは「兵たいさん。」「兵たいさん。」と集まってきて車のあと押しをする。一生けんめいに……。>

・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・

かうして、たくさんの支那の子どもたちに手つだはれながら、日本の兵たいさんは、にこにこして車を引いて行きます。

|

|

| すると、とつぜん一人の子どもが、大きな聲で、

青空高く 日の丸あげて、

と歌いだしました。それについて、子どもたちは聲をそろえて歌ひました。

青空高く 日の丸あげて、 ああ、美しい、 日本の旗は、

|

荷車の後押しをする支那の子供たち |

|

|

| ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・

日中戦争が昭和12年に始まってまだ続いていることをわたしは知らなかった。中国が支那といわれていていることも、どこにあって、どんな国かもまったく知らなかった。ただ日本の兵隊さんと歌う支那の子どもたちが、少しばかりうらやましかった。

|

|

|

兵隊さんの前でノド自慢

2年生の課業が終わるのは早い。奉安殿に最敬礼するとわたしたちは小さな塊となって校門を出て右に曲がる。兵舎が並ぶあたりは運が良ければ本物の兵隊さんに出会うことがあった。

ある日のことである。兵舎から一人の兵隊さんが現れた。そろって敬礼をすると声をかけられた。

「どうだ、兵舎に寄っていかんか」

すっかり上気してしまったわたしたちは喜んで応じた。平素から憧れ尊敬する兵隊さんからの誘いだったから……。

兵舎の中には7,8人の兵隊さんが待っていた。皆くつろいだ感じで、登下校で出会ういつもの兵隊さんとは違った一面が見られた。まだ戦場から遠く、島はのんびりとした雰囲気につつまれていたのだった。とりあえず学校の様子などを聞かれた。

慣れてくると、わたしたちの方から寄らせてもらうようになった。そのことを兵隊さんたちも喜んでいるようだった。

|

|

|

あるとき兵隊さんの方から提案がなされた。子どもたちが一人ずつ兵隊さんたちの前で歌を歌う。全員が歌い終わったところで順位がつけられる。いわゆるコンクールの形式だ。評価の高い順にお菓子のご褒美がもらえるのだが、一般の家庭ではとても口にできそうにない美味そうな賞品だった。色も鮮やかだったし……。

子どもたちは真剣だった。わたしは軍歌以外では学校で習った唱歌しか歌えなかった。「モモタロウ」や「花火」などである。童謡や尋常小学校唱歌を歌える子の成績がよかったようだ。わたしの歌が拙かったのか、祖国の四季や内地の子どもたちを思わせる歌詞が彼らの琴線に触れたのかは謎のままである。とにかくわたしは常に下位に甘んじていた。

いまでも懐かしく忘れられない思い出の一つである。

|

わたしの歌は、どうも兵隊さんにウケなかったよう |

|

|

兵隊さん12人が同居の栗原家

昭和19年2月23日早朝、サイパン島は初めて空襲を受けた。学校の近くのアスリート飛行場の石油タンクが被爆したのだった。

ソウシジュ(相思樹)林の向こうで数日間黒い煙が消えなかった。わが家から眺めながらちょっと吃驚していた。さして動揺もなく島の生活はすぐ平静に戻ったように思われた。ただ、落下傘で米兵がジャングルに降り立ったという噂があった。両親がジャングルの近くの畑で作業していると、将校と兵卒1名がサツマイモ畑の道を抜けジャングルの中に入って行くのをわたしたち兄弟は何度か目にした。軍刀を下げた将校とちがい、兵の方は銃を肩に儀仗兵のような歩調で行くので奇異な思いで見送った。近寄りがたい兵隊さんだった。

兵隊さんの前で歌うという幸せな時間はその後、失われた。3年生になったら学校に通えなくなったのだ。

「軍が使うことになった」とか「学校が軍用飛行場に近いため学童の安全を考えて……」とか聞くことはあったが噂にすぎなかった。

|

|

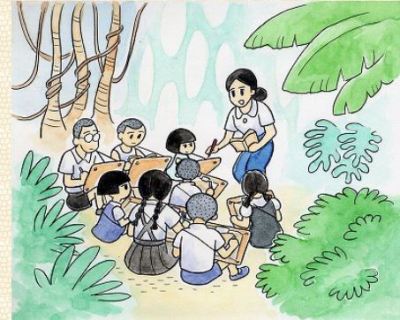

次弟の利夫は入学式の一日だけアスリート国民学校の門を潜り、翌日から“ジャングル学校”の1年生になった。

風呂敷に教科書を包んで通った。ジャングル内の狭い草原が教室だった。首からかけた画板が机の代用だった。先生が1人出欠をチェックするために顔を出した。1年から6年までの混合クラスのため自習の毎日だった。いま復刻本で3年用の読本をひも解いても馴染みの文章に出合うことはない。学習は成立していなかったのである。先生の名前も記憶に残らなかった。

兵隊さんの前で歌う機会がなくなったばかりか、敬礼を交わすことも望めなくなっていた。 |

自習が毎日のジャングル学校 |

|

|

ジャングル学校から帰ったある日の午後、わたしは教科書の入った風呂敷包みを縁側に投げ出すと、いつものようにホウオウボクにのぼった。枝先が上下に揺れ、足の裏から心地よさが伝わり、上気した頬は心地よい風を感じた。

ふと下の方に目を移すと、軍刀を下げた将校と思われる兵隊さんが門から入ってきた。サンスベリアの径を近づいてくる。両親は畑に出ていて留守だった。父を呼びに走った。

わが家から200メートルほどのところに大規模な高射砲陣地が構築されることになり第25対空砲連隊が派遣されてきた。周辺の民家に分宿する計画で、その件で将校の訪問を受けたのだった。

戦時下では諾否は問題でなかった。翌日早速橋本兵曹長以下12名の兵隊さんがやってきた。6人家族の栗原一家と兵隊さんと合わせて18人が同じ屋根の下で寝起きすることになった。

「ヘイタイサン ススメ ススメ」に始まったわたしの中のヘイタイサンはますます濃厚な内容で満たされ始めた。国定教科書で「ヘイタイ」を「ヘイタイサン」に変えた国の意図も着々と実現しつつあったのではないだろうか。

|

|

|

「とうよこ沿線」TOPに戻る |

|

次ページへ |

|

「目次」に戻る |

|

NO.53 百日草の詩(6)へ |

|