|

||||||||

| 栗原茂夫(港北区高田西 。著作「ドキュメント 少年の戦争体験」 NO.31 2014.4.26 掲載 |

||||||||

|

★画像の上でクリックし拡大してご覧ください。 |

||||||||

|

|

||||||||

| ) | ||||||||

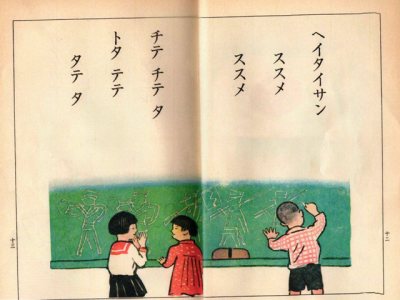

「ヘイタイ」が「ヘイタイサン」になった国定教科書 |

||||||||

|

「ドキュメント 少年の戦争体験」のホームページ公開を伝える新聞記事が機縁となって、横浜市南区にお住いの宮川てる子さんとお話する機会があった。 彼女もサイパン島で生まれ育ち、戦禍に見舞われたという。栗原一家以上に悲惨な逃避行の末、同じススペの民間捕虜収容所で抑留生活の日々を送ったのだった。偶然はそれだけではなかった。同じくアスリート国民学校の1年生であったわたしたち二人は、晴れがましい運動会の同じ輪のなかにあったのだった。演技種目は「兵隊さんよ ありがとう」の遊戯だった。 ♪肩をならべて兄さんと 今日も学校へ行けるのは 教科書以外の本を持たない国民学校1年生のわたしは、国語の読本を音読することに熱中した。教室で一斉音読をすることは新鮮な体験だった。課業を終え、家に帰る途中ソウシジュ林の近くの草に腰を下ろして、授業で習った箇所を繰り返し大きな声で読んだ。音読することは気持ちがよかった。家でも繰り返し読んだ。弟たち聞き手の前で誇らしい気分を味わった。 ヘイタイサン ススメ ススメ |

||||||||

|

||||||||

| 第1農場のサトウキビ畑の道をしばらく行くと軽便鉄道に沿った鬱蒼たるソウシジュ林となる。林道の急な坂を下って学校に向かう舗装道路は生家のあたりの農道と違って人の行き来が見られた。アスリート飛行場に近いこともあってヘイタイサンに出会うこともあった。 兵隊さんが向こうからやって来ることに気づくと、わたしの幼い心臓はドキドキした。何かまぶしいものでも見ているような気がした。上気して顔が赤くなる自分をコントロールできなかった。やっと直立不動の姿勢で敬礼することができた。笑顔の返礼を受けると再びドキドキが始まった。 太平洋戦争の主戦場は太平洋の島々に拡がりつつあった。内地より島の子どもたちの方が「ヘイタイサン」への親近感を早めたのではなかろうか。 |

||||||||

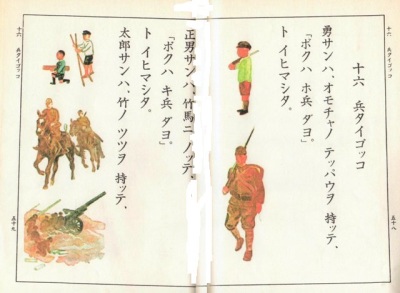

「ヘイタイサンが軍人サン」へ、さらに軍事の表記へ |

||||||||

| 1年生の後半に「兵タイゴッコ」という教材があった。※ 国定教科書からの引用は当時の表記のまま) | ||||||||

|

||||||||

|

わたしは兵隊ごっこを楽しんだことがなかった。生家は東西南北とも隣家が遠く、誘い合って遊べるような仲間がいなかったからだ。兵隊ごっこに限らず集団遊びをまったく経験できなかったのである。 わたしは例によって教科書の「兵タイゴッコ」を毎日のように弟たちに読んで聞かせた。 2年生になった。読本は「春」から始まった。表記がカタカナからひらがなになった。 二年生 うれしい、うれしい、二年生、 春 だ、春 だと、小鳥が うたう。 うれしい、うれしい、二年生、 さくら、さくら だ、野山は 花 だ。 春の訪れへの共感はなくさくらを知らない島の2年生は、ひらがなを読むことはうれしくて新しい教室で一斉音読を楽しんだ。 変わったのは、ひらがな表記だけではなかった。軍国主義教材がおもちゃの兵隊や兵隊ごっこなどではなく、現実の軍事に関するものとなったのだ。「軍かん」では戦艦・巡洋艦・駆艦などの写真を掲載し、春雄さんの問いに海軍の軍人であるおじさんが、それぞれの軍艦の特徴を解説する構成だった。 のように締めくくっている。 ヘイタイサンが軍人さんとなったばかりか、内容も単に親近感にとどまらず、軍人への憧れへと皇民化教育が深まりつつあったように思う。 二年生の後半が「海軍の にいさん」だ。 にいさんは、 「勇、大きく なったね。いい 子になった。」 と いいました。 「ぼくも 大きくなったら、海軍 だよ、にいさん。」 と いふと、 「それは いい。大ぢょうぶ なれるよ。」 と、にいさんは ぼくの 頭を なでて くれました。 ぼくは うれしくて たまりません。にいさんの ぼうしを かぶると、おとうさんが、 「かはいらしい 水兵さん だぞ。」と いって、お笑いに なりました。ばうしには、金で字が 書いて ありました。 「大日本、その 次は 何と 読むの、にいさん。」 「大日本帝国。」 「あ、わかった、大日本帝国海軍。」 戦禍の前の栗原一家の夜の団欒の一コマである。暗いランプに紅潮した顔のわたし。一歩前にでて 「ぼくは海軍になります」 続いて利夫。 「ぼくは陸軍になります」 輝夫が最後に 「ぼくは航空兵です」 幼くて何も知らない輝夫には多分わたしが言わせたのだと思う。 父は満足げにうなずき笑顔を見せた。母に一瞬複雑な表情が走ったような気がしたが、一家団欒はなごやかなうちに終わった。 |

||||||||

|