| 委託販売先は沿線各地に約400ヵ所。他の配本先も300ヵ所 |

|

70歳を超えた義母鈴木善子は委託販売先を見つけては、ラックを持って配本していた |

|

|

|

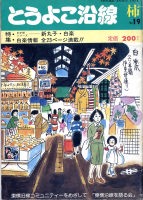

表紙絵は六角橋・仲見世通り。絵:井崎一夫

特集「わが街シリーズ」:新丸子/白楽 |

|

|

|

グリーンメンバー、広告主、登場者、投稿者への配本

本会「東横沿線を語る会」には二つの会員制度があった。機関誌『とうよこ沿線』作りの会員を“ホワイトメンバー”、その活動を新刊を毎号一定部数買い取ってくれるしサポーターの“グリーンメンバー”。

本会のグリーンメンバーは3種類で約50の法人や個人。毎号10冊のC会員、30冊のB会員、50冊のA会員とがあった。

A会員は沿線の各電話局や企業、比較的大きな医院と病院など。B会員に神社やお寺、市会議員や団体役員、幼稚園や商店など。C会員が個人や個人経営の喫茶店などの店が多かった。

とくにグリーンメンバーの皆さんは地域のオピニオンリーダー的な人が多く、面白いネタを持っている。次号で取り上げる情報を集める貴重な“ニュースソース”。必ず新刊を見せながら世間話をしながら、地域の話題を拾い出すように努めたものだった。

新刊がトラックで編集室に運び込まれると、さぁ〜、最後の大仕事だ。私はタクシーの運転手並みに朝から晩まで走り回る仕事がある。毎号沿線各駅周辺を特集する「わが街シリーズ」から小口の1万円広告のスポンサーが100件以上、それに連載広告の提供先、カラー広告の大口スポンサーがあり、合わせて約150ヵ所。

とくに広告内容の誤りの有無を確認することと広告代の集金があるので、どうしても当事者の義母と私が回らなければならない。

連載誌面の登場者や投稿者に“掲載誌”を届けにも行く配本もある。これも毎号50人ほどの所在地を回るのである。

販売協力店、顧問先への配本と配本担当者

NO.36で紹介した“『とうよこ沿線』販売ネットワーク”の“販売協力店”への配本約400ヵ所がある。新刊を首を長くして待っている読者に一刻も早く届けなければならない。

自家用車を持つ会員は、それそれ“配本地域担当”があり、1名の助手がつく。新刊を積んだトラックが編集室に到着すると、直ちに<新刊、納品!>の知らせを各配本担当者に電話で伝達。

各地域の担当者がそれぞれに編集室に集まり、「配布先明細」をもとに自家用車に新刊を積み込み、納品書と領収書、前号配本済みの納品書を持って編集室を出発する。

現地に着くと、忙しい。まず、一定冊数の新刊を納品し、納品書を書く。つぎに、委託販売なので前号の売り上げの精算。販売冊数分の請求書を書き、売上金を受け取り、領収書を書く。売れ残った雑誌は“返本”として持ち帰る。

単に雑誌を届けるだけの配本ではなく、こうした一連の事務作業もあるので、けっこう神経を使ったり、時間がかかったりする。レストランなどは昼時行くと、「こんな時に来てぇ〜!」と怒鳴られる。業種によって訪問の時間帯も考慮し巡回コースを練らなければならない。繁盛店で待たされたり、定休日の店があったり、責任者不在で再訪の店があったり、さらに、計算違いがあったり、忘れ物をしたりで、行ったり来たりを繰り返すことも・・・。ようやく、持ち分を終えて編集室に帰った頃には日が暮れ、クタクタに疲れきっているのである。

この苦労は、体験者のみが実感するものだ。宅急便のお兄さんの心境が骨身にしみてよ〜く分かる。わが編集室の若い男性スタッフたちは、ボランティアでこの作業を毎号毎号、何年もよくぞ続けてくれたものだ。今でも当時のことを時々思い出し、感謝するのである。

私も遠い所や通り道の店、顧問の先生宅や王貞治さん・淡谷のり子さん・高峰三枝子さん・三雲孝江さん・北方謙三さんらへの配本は義母を車に乗せて毎号お届けしてきた。

配本中に体験する悲喜こもごも

こうしてパソコンに向かって書くのは、いとも簡単だが、実際の行動の裏には毎号1カ月もの時間の経過と悲喜こもごもの“出来事”との遭遇があったものだ。

それは、広告内容が間違っていると、主人から烈火のごとく怒られ平身低頭でただひたすら謝ったり、手分けして広告先を回わり駐車場所に帰ったら駐車違反でレッカー車に持って行かれた後だったり・・・。

広告を出したことを忘れ、掲載誌を投げ返す店主

そう、こんなことがあった。今は亡き義母が80歳を過ぎても時々思い出しては、私に話す体験があった。

それは第19号の新丸子特集のときのこと。綱島街道沿いの野菜や花の“タネ屋”から1万円広告をいただいた。店主は70過ぎの老人で、義母は広告誌面にその店の紹介文を書き、それをレイアウトして印刷前に原稿確認にもうかがった。新刊が納品され、「お年寄りのこと、さぞお待ちかねだろう」と進呈用の5冊の掲載誌を持って店を訪ねた。

ところが、意外や意外、老主人の言葉は「ワシは、そんな広告を出した覚えがないッ!」と大声で一喝。差し上げた5冊の『とうよこ沿線』を右手に掴んで、目の前いる義母の顔面をめがけて投げつけた。痛さこらえ、義母は泣きながら説明した。

「ご主人は、このように申込書にちゃや〜んとお店のゴム印と認印まで押してくださったじゃないですか?」。

その申込書を見ようともせず、「断じてワシは広告なんて出した覚えがないっ!」強引に突っ張るのだった。義母は店内に散乱した『とうよこ沿線』を拾いながら「この人は、ボケがかなり進んでいる」と思い、私が待つ車の中に帰ってきた。

義母は泣きながら事の経緯を話した。その暴力行為に憤慨した私が、車から飛び出そうとしたら義母は叫んだ。「あんな1カ月も経たないことを忘れるなんて、症状がかなり進んだ悪い人です。話してもケンカになるだけだから止めておきなさい!」。

「雑誌づくり」は、作るだけではない。読者の手に渡るまでが仕事である。読者の手まで届ける“配本”は、「雑誌づくり」の最後の重要な仕事である。

|