|

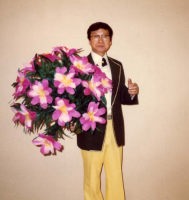

「タネも仕掛けもゴザイマセン」とはいえ、上着とズボンに計30個の仕掛けがあるそうだ |

|

|

|

昭和62年(1987)11月27日、中目黒のレストラン花壇で「とうよこ沿線 第1回ゆずり葉の会」で奇術を演ずる荻さん |

|

|

|

母屋の隣に2階建ての“奇術の館”

荻 正義さんは、本誌第4号“椿”の「ここに幸あり」の取材で会ってから、本会会員となった。それから荻さんの奇術は本会主催のイベントには欠かせないものだった。家は、綱島地区センターの裏手のほうにあり、駅から歩いても10分足らずだった。

初めてお宅にうかがったら、母屋の隣にある2階建ての「日本奇術会」という木製の大きな看板が掲げられた建物に案内された。ここが荻さんの活動拠点だという。その裏の小屋では奇術で使う白いハトや白ウサギなどを飼っていた。名刺は<日本奇術会 会長 荻正義>だった。映画で田宮二郎や高倉健が手際よくトランプを切るシーンは、その場面の手だけを映し、実は、その手は荻さんの手だった。

1階は奇術のお客用の応接間と奇術用品や資料が並んでいる。2階に上がって驚いた。豪華なステージがあり、幕まで付いていて、前方からの照明のライトも完備。舞台の左右と背後からビデオカメラで撮影できるようになっている。荻さん自身が考案した新ネタが客席から見えないようにビデオカメラで撮影しチェックするのだそうだ。このビデオの取り付けはすべて荻さんのお手製だいうから、またタマゲた。今ごろの話なら、うなずけるが、今から28年前、荻さん68歳のときのことである。

近衛兵→帰国後現場監督でガス爆発事故→陸軍中野学校→山東省副知事就任→敗戦で捕虜→脱走→旅芸人一座に逃げ込み奇術を習得→一座を抜け出しベトナムへ→日本へ帰還

荻さんのこの奇術は、波乱万丈、生死の激闘の末に掴んだものだった。地元綱島の小学校を出てからは、日本鋼管に勤めながら日大夜間部を卒業したエンジニア。当時の日本は戦争が絶えない時勢で日本鋼管に少し勤めては兵役で軍隊生活。陸軍“近衛兵”として昭和天皇の警護を1年半、のち、満州事変に参加した。

帰国後、復職した日本鋼管で現場監督の職にあったとき、約200人の死傷者を出すガス爆発事故に遭遇したのだった。それは、現場責任者として刑事から来る日も来る日も、厳しく尋問される日々だった。

事故原因とその責任が一現場監督の範囲を逸脱したものとされ無罪放免。安堵したとたん、また兵役。

こんどは中国・青島に派遣され、中国語の読み書きと会話を覚えることを命じられた。やがて日本に呼び戻され、あのルバング島から30年ぶりに日本に帰還した小野田寛朗陸軍中尉が卒業した、“陸軍中野学校”で諜報部員(スパイ)としての徹底した教育を受けたのだった。

卒業後すぐに、中国語を話すスパイとして日本の面積よりも広い中国・山東省副県知事という要職に就いたのだった。そのとき、運悪く日本軍の傾勢は日ごとに悪くなっていた。日本の敗色がますます濃くなり、荻さんは、ついに敵軍の“捕虜”の身となってしまった。

敵軍は、日本軍スパイから日本陸軍の兵法の戦略戦術を盗み取ろうと拷問の数々を重ねたのだった。裸同然で馬の背に乗せられれての“晒し(さらし)者”。あるときは、仰向けに寝かされて強引に口に水を注がれる“水責め”の拷問など。用便の際も、監視官がそばで監視する。一挙手一投足を終日、見張られる日々だった。荻さんが素直に、真面目な生活を送る日は3カ月ほど続いた。監視官と冗談を言い合うほどの仲になった。監視の目が緩んだ夜半、荻さんは意を決し、死を覚悟、“脱走”したのだった。

逃げ隠れしたのが、中国人の旅芸人の芝居小屋。ここにいた手品師の下働きで、見よう見まねで一心に働いた。流暢な中国語を喋る荻さんをまさか、日本人であるとは微塵も疑わなかった。その生活が半年続いた。すっかり手品の数々を覚え、毎日街頭で自分の手品を見せるまでに腕が上がったのだった。旅芸人一座が南へ南へと旅する日が2カ月も・・・。一座の仲間に聞けば、「あの川の向こう側は、他国のベトナムだよ」。

そう、あの国に逃げられれば、母国日本に帰れる・・・。そう思ったら、帰心矢の如し、寝静まった深夜、芝居小屋を抜け出し、とうとうベトナムに渡ることに成功したのだった。

生死の極限をさまよった体験の陰に奇術3000種

「あのときの手品が私の命を救ったのですねぇ〜」と述懐する荻さん。以来、もっぱら奇術研究家として新奇術の開案、指導、公演に全国を飛び回る奇術一筋の人生。

「タネも仕掛けもゴザイマセン」と舞台中央で観客に話す荻さんは、奇術3000種類を隠し持っている。在りかは洋服のポケット。ちなみに上着の表に7個、裏に19個、ズボン4個で計30個の仕掛け場所を私に見せ、「こんな具合にタネと仕掛けがゴザイマシタ!」と言って笑った。この陰に生死の極限をさまよった数々の体験が隠された奇術のような半生は、誰にも読み取れない。

|