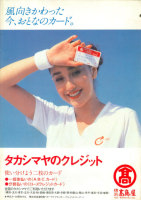

創刊号の裏表紙。横浜を代表する百貨店、横浜高島屋の広告が創刊号を飾ることになった |

|

零と1との隔たりは、余りにも大きい

雑誌の表表紙は本文の“顔”、裏表紙は掲載広告の顔であり“代表選手”である。本文は編集会議を開き、自分たちの意思で決めることができる。しかし、広告は相手があることで、なかなかこちらの思いどおりにはいかないもの。ましてや、これから、第1号を作ろうというのだから、実績はゼロ。広告の見込み客にサンプル誌を見せることができないハンディキャップは余りにも大きい。無経験のゼロから1への距離は、無限大の隔たりがある。ゼロは足しても引いてもゼロ。1号を発行できればその積み重ねで10号にもなる。なんとしてでもゼロから1に、無を有に変えなければ・・・。

飛込みで横浜高島屋宣伝部へ

そんな“空身”で紹介も無しの飛び込みで横浜一の百貨店、「横浜高島屋」の宣伝部を義母と二人で訪ねた。現れた課長さんにまず、正直にあるがままを率直に話した。「私たちは雑誌作りは素人ばかりの集まりです。ただ持ち合わせているのは、熱意と誠意だけ・・・」と切り出し、発行の動機や趣旨を説明した。最後に義母が「じつは、この人(私のこと)は大病を患い、命拾いしたのです」と私の身の上話まで始めた。それが延々と続き、一体どうなることやら、と案じていると、課長が席を立った。しばらく待たされる。時計の針が止まったかのように、なが〜く感じた。

3号で潰れるのが散号雑誌

戻ってきた課長さんが真顔で話した。「記念すべき創刊号の裏表紙を出しましょう! ただし、この広告は、あなた方に出すのではありませんよ。ウチの店を長い間ご愛顧いただいている東横沿線のお客様に対して出すのです。こういう雑誌は大概3号まででツブれてしまいます。それを“散号雑誌”というのです」。 なるほど、初めて耳にしたことばだ。同時に雑誌発行の厳しさを課長が教えててくれたようだった。

来年7月また会いましょう!

続けて勇気づけてくださった。「がんばって“散号雑誌”にならず、来年の7月にまた来てください。こんどは、あなた方の実力ですから、あなた方に広告を出します。また来年お会いしましょう!」

帰路、私は心に誓った。「全力で3号を突破するぞ! 来年の創刊1周年にはまた横浜高島屋へ来るぞ!」。

横浜を代表する小売店、横浜高島屋がスポンサーになってくれたおかげで、街の商店の広告をお願いしやすくなっていった。そして、ついに「とうよこ沿線」第1号、創刊号発行のメドが立った。

|