日本人労働者による食料の供給

炊事場から届く食事の内容は次第に充実していった。グリンピースの混ぜご飯を初めて口にしたときの感激はいつまでも忘れることはない。日本軍が備蓄していた米が底をつきかけ、増量とタンパク質供給の目的で実現したとのことだが、とにかく人気の献立だった。ご飯と一緒に肉や豆腐・野菜の入ったみそ汁も加わった。

沖縄県史(資料編18)によると、肉や野菜は日本の労働者たちが有刺鉄線の外で生産したものだったそうだ。(往復には米軍の警察官が付き添った)

キャンプでは1週間に約60トンの新鮮な野菜を必要としたが、1945年3月末には軍政府の管理する畑で平均40トンが収穫されていたという記述もある。子どもたちには無縁のことだったとはいえ、毎日2,350人の男女がキャンプの外へ出て生産活動などに従事していたことを後に知り、驚いてしまった(前掲書)

母もB-29の滑走路の整備のためにキャンプの外に出たことがあった。その夜、寂しげにつぶやいた。

「住んでいた家は滑走路の下になってしまったよ・・・」

米兵用のケースも配給に

炊事場からの食事が届かない日は、米兵用の携帯食料が支給された。箱に入っているので「ケース」と言っていた。チョコレートやボーク・ビーフなどの缶詰、ビスケットなど初めて口にするものばかりだった。美味だった。将校用は格段に高級だった。ケー

スを分配するのはわたしたち子どもの役目だったが、兵隊用と将校用を公平に分けるのには苦労した。

キャンプ内にマンジュウ(饅頭)工場が建てられ、月に2〜3度マンジュウやヨウカン(羊羹)が配給されるようになった。食に関するかぎり飢えから解放されたばかりか、キャンプの生活をそれなりに楽しめる環境が整いつつあった。

同じ屋根の下に暮らしながら、隣では両親を囲んで子どもたちが楽しそうにしていた。いっぽう輝夫と勝、そして父のいないわが家は、どうしても沈みがちになった。1日遊びほうけていたわたしたちだが、夜の床に伏していると突然寂しさに涙ぐんでしまうこともあった。親子6人でスキ焼き鍋を囲んだ幸せ一家の風景が想念にのぼったりすると、こみあげてくるものを隠せないのだった。

そんな気分を察してか、母はわたしたちを売店に連れ出してくれた。そこで買ってもらったマンジュウは配給のそれよりやっぱりおいしかった。そのほかにも子どもが喜びそうな品を買ってくれたりした。日頃は忙しい母だったが、こうして寂しさを慰めてくれる母はやはり大好きだった。

輝夫と勝の相次ぐ悲劇に際して涙もでないような干からびた感情でいたわたしだったが、いまは喜怒哀楽の働く人間らしさを取り戻しつつあった。

月夜の散歩

ある月の明るい晩、散歩に出たことがあった。バッタの飛翔に魅せられた例の草の広場はわたしたち3人のほか誰もいなかった。みんなは、それぞれの小屋ですでに眠りについていたのだろう

か。月明かりの下は静まり返っていた。母とこんな機会がもてたのはずいぶん久しぶりのことだった。うれしかった。

「茂夫がまだ赤ちゃんだった頃の話だからもう10年も前になるかな〜。夕飯のあと散歩に出たことがあってね・・・。そう、今夜のようにとても綺麗な月の晩でね。茂夫は母ちゃんに抱かれてスヤスヤ眠っていたっけ。そのとき、父ちゃんと誓い合ったの。どちらかが先に死んでも、茂夫を継親の手に渡すことは絶対やめようねって・・・」

なんだか悲しいような話だったが、うれしかった。後に大磯で暮らしたとき、母に再婚話があった。母は、父との約束を守ったのだった。

炊事場にミシン部ができた。母はそこでも働いた。戦禍に遭う前、わたしたちはミシンのたてるリズミカルな音を父のバリカンと同様耳に快いものとして育ったのだった。父という大黒柱を欠く栗原家も母の稼ぎでどうやら経済的に不安はなかったようだ。贅沢さえしなければ暮らしていけたのだった。

学校らしきものが始まる

母の頭痛のタネは子供の教育だった。母の心痛をよそに2人は毎日糸が切れた凧のように遊びほうけていた。

無理もなかった。紙がない。鉛筆がない。教科書もない。学校さえなかった。教科書やノートのある「ジャングル学校」はまだ、ましだった。わたしの念頭から「勉強」という言葉はすっかり消えてしまっていた。

そんなある日、「学校が始まる」という口頭の連絡が入った。「勉強したい者は明日昼食後、広場のパンの木の下に集まるように・・・」。

わたしは期待を胸に出かけていった。十数人の子供が集まってきていた。大人が一人。元国民学校の先生だったそうだ。自己紹介で知った。

地面に木の枝で文字を書く

「このような木の枝を拾って、もう一度ここに集まりなさい! 」

言われたように、みな先生の周りに集まった。先生が木の枝で地面に大きな字を書いた。

<おひな様>

「一字一字注意深く見て、みんなもこのとおりに書いてご覧! 」

地面に書かれた<おひな様>と先生を中心にしてみな散った。<お>の字を観察しては<お>の字を書いた。<様>(旧字体では樣)が特に難しかった。何度も何度も観察のために足を運んだ。

わたしは、先生が書いた地面の美しい文字を懸命に真似た。震えるような感動を覚えた。

|

|

米軍当局からの圧力があったのか、もう二度と先生が広場に姿を見せることはなかった。幻の授業で終わってしまった。が、このとき、わたしの中の土壌に<文字を書く喜び>という種子が蒔かれたように思う。

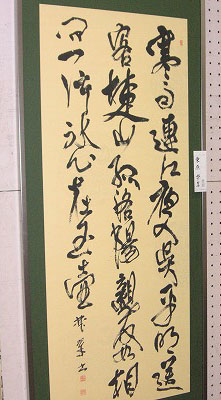

いま、わたしは大日本書芸院の会員として書道を楽しんでいる。その意欲のルーツは<おひな様>であると思っている。

書道のことでは父との思い出もある。国民学校では1年生から毛筆習字を履修することになっていた。 「一」からスタートするのだが、これがなかなか難しかった。農作業で一日汗を流した父が夕食後のランプのもとで「一」の字の始筆、終筆の筆づかいについて手を執(と)って繰り返し教えてくれた。墨の香りは父の匂いでもあった。

学校がはじまったが・・・

学校らしきものが始まった。教場は屋根もあったし机や椅子もあった。日系2世の山近ティーチャーが英語を教えた。

「This is a pen」

板書した英文をゆっくり読んで聞かせた。初めて聞く英語だった。米国軍人とはいえ、日本人だから妙な感じがした。次に4本の横罫があるペン習字用ノートに綴ることを指示された。キャンプ内の抑留生活で初めて紙に文字を書くのだ。本来ならば喜べるはずだった。が、抑留者でも日本の小国民であるわたしは敵国の言葉を学ぶことに抵抗があった。せっかくのノートだ。<おひな様>と書いてみたかった。

暗くなってから小屋に戻った母に、その日の授業の様子を語って聞かせた。母は暗い表情で聞いていた。子どもの教育の問題では心を痛めていたはずの彼女もわたしが報告する教育を喜ばなかった。

「英語は日本人には必要ないよ」

わたしはますます気乗りしなかった。それでも教室では、

「Stand up!」 「Bow!」 「Sit down!」

ティーチャーの号令にびっくりしながら機械的に立ったり座ったりした。緊張感のまるでない、ふてくさった学習態度にしばしばティーチャーの怒りが爆発した。チョークが飛んだ。日系2世として日本人の血が流れているはずの山近ティーチャーは日本の将来を託すべきわたしたちの無気力さに心底怒っていたにちがいない。

山近ティーチャーのペアとして日本人の女教師がわたしたちの学習振りを見ていた。後ろからいかにも子どもたちの味方といった視線を送っていた。

彼女の授業もあった。教科書がないので唱歌が中心だった。

「♪ 牧場(まきば)の 牧場の ゲンゲソウ〜」のところだけは、今でも歌える。後年唱歌や童謡の本を何冊も調べてみたがとうとうこの歌に出合うことはなかった。

生徒に意欲がないため授業はいつもしらけてしまっていた。

ある年の夏、妻や義姉とガラパンのギャラリアで帰国前の時間を過ごしていたことがあった。そこでKさんという老齢の方と偶然言葉を交わすことになった。聞けば彼女は高等女学校に学んだということ。話は弾んで山近ティーチャーを知っていること、ペアを組んでいたのは比嘉(ひが)先生であること、Kさんと比嘉さんは同僚であったことを知った。

「で、両先生の消息を何かご存知でしょうか」

「ハワイから来た山近ティーチャーは沖縄の方と結婚して、いま沖縄に。沖縄の比嘉さんはハワイの方と結婚してハワイで暮らしてらっしゃいます」

戦禍に見舞われたサイパンを舞台に、それぞれの立場でさまざまなドラマがあったのだなあ・・・と感慨深く聞いたわたしだった。

大学の同期だった大内義徳さんと京浜急行上大岡の喫茶店で2度ほどお会いしたことがある。彼は戦中・戦後史の落穂拾いをしておられるとのことで、ススペの民間捕虜収容所についても豊富な知識情報を持っておられた。

山近ティーチャーをご存知で、彼が10区担当であったこと、44人の生徒がいたことなどを知ることができた。キャンプ内に教育事務所があり、わたしが体験したよりさらに踏み込んだ教育活動が計画されていたようである。この方面では彼の認識とわたしの体験の間にややズレを感じた。多分キャンプの行政組織に起因するものと推察される。

キャンプには役場があり、その下部組織として団体が設けられていた。団体長を通して命令・指示・伝達がわたしたちの元に届くシステムだったようだが、団体長によって徹底・不徹底のバラツキがあったようだ。わたしの所属していた団体は、徹底を欠くことが多かったようで、子どもたちがクリスマスに招待されていることをわたしたちは知らなかった。

母の職場の風呂

キャンプには何カ所か井戸があって、遊びで汚れた体を洗い流すことができた。戦禍に遭う前も家には風呂がなくタンクの水を汲んで体の汚れを流した。島に風呂は不要だった。

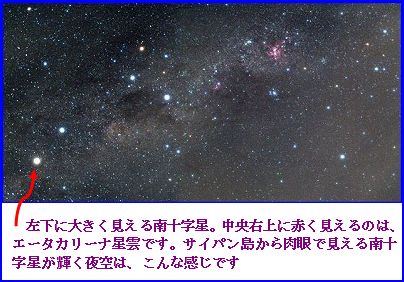

母の仕事場である第3炊事場で風呂に入った夜があった。星がまたたいていた。

「あれが南十字星だよ」

なんだか父と見た南十字星とは違っているような気がした。別の星を見ていたのかも知れなかった。

母の声をよそに、兄弟は風呂の中でいさかいばかりをしていた。母の手記に「茂夫と利夫は父がいないので少し悪くなり、よく喧嘩をした」とある。

ささくれた神経と神経が、なぜか風呂の中でぶつかり合うのだった。ドラムカンの湯が熱すぎるのがわたしには不快だった。湯を沸かして入浴する習慣をもたない島の人間には生理的に合わないらしかった。

母の職場だったからこそ受けられた好意なのに、わたしたちは感謝の気持ちを忘れてしまっていた。 「親の心 子知らず」で、 いまは慚愧の思いだ。

玉音放送

玉音放送を聞かされたことがあった。みな指定の場所に向かった。子どももいた。

ポツダム宣言を受諾し日本が敗れたということだった。広島や長崎に新型爆弾が投下されたこと、ソ連軍が参戦したこと、内地では天皇が「これ以上犠牲を出さないよう戦争をやめよう」と全日本人に放送されたことなどが伝えられた。

「デマだ」と小声でつぶやく者、半信半疑の者いろいろだった。個々の戦闘で敗れることはあっても最後の勝利があるのだということをジャンケン鬼で経験していたわたしは、デマ説に賛成だった。やがて連合艦隊がサイパン奪還に来ることを、大逆転のときが必ずくることを確信していた。そうなればまた父に会えるという希望を捨てていなかった。終戦の詔勅も信じていなかった。

|

|

昭和20年8月15日正午

全国民が聞いた

玉音放送

(敗戦を告げる天皇の初の肉声放送) |

|

|

| 皇居前広場でひれ伏して聞く人々 |

|

|

| 焼け跡にある1台のラジオの前で聞く人々 |

|

|

| 勤務先の工場で聞く人々 |

|

|

| 家族で頭をさげ聞く一家 |

|

|

|

都立美術館で開催された大日本書芸院展に出品した作品。創設者阿部翠竹先生の門を敲(たた)いたのだった |

|

|

| サイパン島で見える南十字星 |

|

|

|