母は帰還を決意

玉音放送を聴いてしばらくたったころキャンプでは内地への帰還ということが話題になり始めた。昭和21年(1946年)が明けたばかりの頃だった。前年のクリスマス前に米軍民生部から「日本人抑留者に近い将来、日本国への引き揚げ命令が出る」という通達があったからだった。

母は夫・修蔵が行方不明のままであるいま、一家の柱として重い決断を迫られていた。残りたければ残ることができたのだから・・・・・。

内地をあとにするとき家を処分せず他人に貸してきた青木家・杉山家とちがって、帰っても栗原家には身を寄せる家がなかった。内地で2人の子どもをかかえ女手ひとつで果たしてやっていけるのだろうか。やはり内地に戻ることへの逡巡はあった。とはいえ南村の家はB-29の滑走路の下になってしまったのだし、島に残って生計をたてる具体的な方策も考えられなかった。内地の実情を知らない母は(とにかく内地に帰ればどうにかなるだろう)とのかすかな望みから、最後には帰還を決意したのだった。

「内地に帰ることにするよ」

「父ちゃんはどうするの?」

「どこかで生きている。日本が戦争に勝ったら、父ちゃんはきっと帰ってくるよ。それまで3人で待っていようね」

母にとって一番の問題は、最も寒い季節に帰国することだった。(わたしと利夫は冬の寒さを知らなかった)

早速準備にかかった。海軍のズボンを仕立て直して上着とズボンを縫った。ミシン部にいたことが幸いした。セーターも編んだ。 米兵の着古したセーターをほどいて再利用したのだった。棒を削って編み棒とした。米国から冬物の衣類が支給された。毛布1枚と若干の携帯食料も配られた。

「アメリカの貨幣を日本円に交換するので持参せよ」

との通達もあり、日本人の帰国に向けて事態はすこしずつ動き始めていた。

昭和21年(1946年)1月9日、わたしたちは他の抑留者たちとゲート前に集合した。乗船に当たっての注意事項や荷物検査があった。

さよなら サイパン

タナバク港から大型のLST(戦車揚陸艦)に乗船したとき辺(あた)りはすでに暗くなっていた。甲板は島に別れを告げる人たちでいっぱいだった。わたしたち親子3人は島のシルエットにじっと目を凝らしていた。それぞれの思いで・・・・・。西海岸のタナバクからいま目の前に見ている島影はわたしのサイパンとは少しちがって見えた。東海岸近くの生家からいつも見ていたタッポーチョをもう一度見たかったのだった。

さよなら父ちゃん さよなら輝夫・勝

「父ちゃん さよなら」

ハワイにいるのか、島のどこかに潜(ひそ)んでいるのか・・・・・。いまは、闇の向こうに静まり返る島に向かってもう一度呼びかけた。

「父ちゃん さよなら」「輝夫も勝もさよなら」

「お父さん さようなら」

母は何度も何度も泣きながら叫んだ。後便になる沖縄の人たちとの別れはキャンプで済ませていた。

♪さらばサイパン島 また来るまでは しばし別れの涙がにじむ 恋し懐しあの島見れば 椰子(やし)の葉陰に十字星

誰かが歌いだしたらみんなも一斉に歌いだした。わたしの知らない歌だったが聴いていて心にしみた。

「家族そろって」「家族みんなで」・・・と思ってきたわたしたちは2分の1のちんまりした家族となったいま、次第に遠ざかる島をいつまでも見つめていた。

内地に帰る船内

夜が更けたので甲板から割り当てられた船底に戻った。狭い空間にたくさんの人間が押し込められていた。戦車や上陸用舟艇を運搬するためのLSTは客船のような客室がなかった。

鉄板製の床に毛布を敷いて身を横たえた。耳元で絶えず「ピチャ ポチョ ピチャ ポチョ」という波の音が聞こえた。ただでさえ寝付かれぬ夜を、波の音が眠りを妨げ続けた。鉄板の上は冷えた。身を起こしてみたり、また横になってみたりしながら眠れぬ夜を過ごした。

夜が明けたので甲板に出た。サイパン島も島を取り巻いていた米国の軍艦ももう見えなかった。太平洋を舞台に数々の海戦が展開されたとは思えないほど静かな海だった。見晴るかす青海原が南国独特の明るさでどこまでも拡がっていた。来る日も来る日も、見えるものは海ばかり。LSTの船団5隻は縦列で白い航跡を残しながら北上していた。

船酔いに苦しむ

わたしや利夫は船酔いに悩まされた。母はかつて近江丸での船旅を経験していたが、2人には今回が初体験だった。断続的に嘔吐を繰り返した。食事を摂らないようにしても嘔吐はおさまらなかった。そのために船底と甲板の間をあわただしく昇り降りした。海に向かって吐いたが間に合わなくて甲板を汚すこともあっ た。船酔いには、みなが一様に苦しんだ。

トビウオの滑空

ときたまトビウオの一群が波の上に飛び出して弧を描いてみせた。背の青と腹の白が目にしみるほど美しく大きな胸ビレを拡げて滑空する姿は陸のバッタ以上に魅惑的だった。アホウドリが船の周りをいつも舞っていた。

船底に降りていくと、母はいつも針仕事に励んでいた。防寒帽だ。冬の寒さを知らないわたしには用途を理解できなかった。

9日間くらいの船旅だったのだろうか。2〜3くらい前から日を追って寒くなってきた。海の色もダークブルーに変わった。甲板上を吹く風は痛いくらいだった。船底の鉄板もふるえるほど寒かった。年間平均気温27度という常夏の島に生まれ育ったわたしにこの寒さは初体験だった。これが読本で習った「冬」というものか。防寒帽が役に立つことを知った。

洋服にオーバーをはおった。それでも、まだ寒かった。帰還前の母の準備がどれほどありがたいことだったか思い知ったのだった。防寒帽が役に立つことを知った。

本土の山河を見る

1月18日の曇った空は暮れかかっていた。サイパンを離れて約 9日が経過していた。

遠く霞んだ向こうに陸地らしいものが見え出した。あれほど憧れた本土の山河がもう目前に迫っているのだった。 母の姿もいまは甲板上にあった。彼女にとっては14年ぶりに見る故国の山河だった。少し涙ぐんでいた。

「内地だぞ〜!」

だれかが叫んだ。歓声があがった。

|

|

浦賀港に星条旗が・・・

5隻のうち3隻が浦賀港に向かった。

浦賀港に近づくと何艘(なんそう)もの小舟がLSTに寄ってきた。漁師らしき男たちが甲板上の者たちと何事か大声で言葉を交わしあっていた。たばこやチーズなど投げると、あわてて拾い上げた。

浦賀の町が次第にズームアップされつつあった。わたしたちは、せわしく視線を動かしつつ目を凝らした。南の島と違って町の背後の低い山や丘は寂しく見えた。

父母が一家団らんのなかで語ったふるさと山河のイメージとなかなか重ならないで、すこしとまどった。

星条旗が風にはためいていた。日章旗は、ついに見ることはなかった。最後まで日本の勝利を信じ、父の帰還を確信していた少国民は、 眼前の光景に強い衝撃を受けていた。終戦の詔勅を信ずるしかなかった。何かが足元から崩れていくようで呆然と立ち尽くしてしまった。

浦賀に上陸

船中で最後の夜を過ごした。翌日は検疫を受けたり、DDTの散布を受けたりで順番を待つため長い時間を費やした。ハシケからとうとう浦賀の地に降り立った。(ここは、あれほど憧れた日本の土なのだ)。わたしは軽い興奮を覚えた。

戦禍にさえ遭わなければ、将来家族そろって日本の土を踏むはずだった。が、いまは抑留生活から解放された民間捕虜として前途への不安のなかにあった。

「3人でも生きて帰れたのが不思議だねえ・・・」

母がつぶやいた。

|

|

|

昭和21年初冬の浦賀港

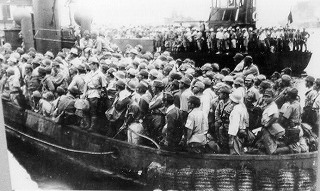

引揚げ船からハシケに乗り込み、岸壁に向かう南洋諸島からの復員兵 |

|

|

上の写真はLST(引揚げ船)の1隻

大戦終結後、アジア各地や太平洋の島々に約600万人以上の軍人・軍属・一般人が残されていて、それら日本人の本土へ輸送し帰還させることが急務であったが、人間を輸送する客船はほとんど撃沈、沈没で壊滅状態・・・。

そこで日本海軍所属の艦艇で航行可能なものに加え、米国海軍から供与されたリバティ船、“LST”100隻が動員された。

復員輸送は昭和20年(1945)10月から始まり、翌年8月をピークに昭和51年(1976年)12月まで続いた。その間の引揚者総数は629万702人という |

|

|

横浜・山下公園岸壁に係留中の氷川丸

この氷川丸は戦前が「客船」、戦時中「病院船」、戦後「引揚げ船」、そして今「観光船」と船齢81歳の数奇な運命を静かに横浜港で送っている。

戦前の「客船時代」は“シアトル航路の貴婦人”と言われ、世界の喜劇王チャリー・チャプリン、英国国王ジョージ6世、秩父宮夫妻らが乗船し、船内サービスの良さが大好評だった。

戦時中の「病院船時代」は病院船であることが一目で分かるよう船体を白色で塗り、緑色の帯を引き、赤十字の赤色で示し、夜間はイルミネーションで飾った。その船体は美しかった。激戦の南洋諸島を回っては傷病者を乗せ、内地の海軍病院へ約3万人余を輸送し助けた。当時の兵士からは純白の船体から「白鳥」と呼ばれ親しまれた。

戦後の「引揚げ船時代」は、病院船のまま、敗戦後の南太平洋諸島に残された負傷者やマラリア・結核・栄養失調で息絶え絶えの元兵士を母国に輸送した。その後は満州、上海などから民間人の輸送にも従事した。

昭和28年からは「客船復活時代」。11年ぶりのシアトル航路復活である。フルブライト留学生ら若い将来のある日本の若者を乗せ、活躍した。

今はご存じ「観光船時代」。船主の日本郵船株式会社に対し神奈川県知事と横浜市長が青少年の海事や海の勉強の場にと要請し「海の教室」として同社が山下公園に係留し一般公開中 |

|

| 浦賀港今昔 |

|

|

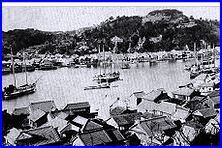

明治23年(1890年)の浦賀港

|

江戸時代には浦賀港は江戸湾の入口に位置し湾に出入りする船が必ず寄港する要衝となり隆盛を極めた。警備のため浦賀奉行所が置かれ浦賀砲台もあった。ここ浦賀で江戸時代末期に日本近代史を塗り替える決定的な事件が二つ起きた。

嘉永6年(1853年)、沖合いにペリー提督率いる米海軍艦隊が来航(黒船来航)。

万延元年(1860年)には勝海舟艦長の咸臨丸が福澤諭吉・ジョン万次郎らを乗せ浦賀港から出港、太平洋を横断した |

|

|

| 現代の浦賀港 |

| かつては浦賀造船所(浦賀ドック)があり海上自衛隊の艦船の製造や修理が行われていたが、2003年(平成15年)3月に閉鎖された。跡地は野外ミュージアムとして整備されるとか |

|