|

| 文中に出てくるマーブル玉 |

|

| ターザン映画とワイズミュラー |

|

|

|

米水泳短距離オリンピック優勝者のJ.ワイズミュラーのデビュー作。

ターザン俳優は16人いたが、6代目ターザン役の彼と比肩できる役者はいなかった。その後12本のワイズミュラー=ターザン映画が一世を風靡した。子供の頃、庭の木の上で遊んだ記憶も、すべてターザン映画の影響である。

ジェーン、ボーイ、チータを含め、まさにメルヘンの世界であった。チンパンジーのチータの演技(?)はアカデミー賞ものと言われるほどだった |

|

.jpg) |

|

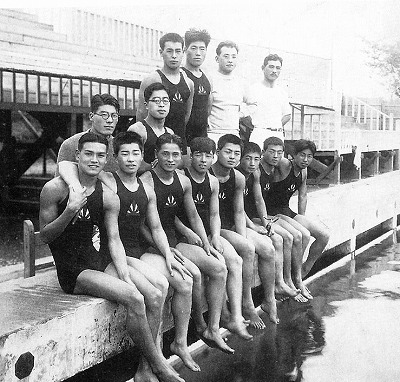

昭和4年(1929年)夏、中央が二子玉川の玉川プールで全日本代表選手と競泳のため来日したワイズミュラー選手。下の男の子は森光世さん(写真提供者)。左がドイツの五輪金メダリスト・アルネボルグ選手、右が100メートル自由形五輪銅メダリスト・高石勝男選手。

世界記録を24回も塗り替えた超人的な水泳選手のワイズミュラーは身長190センチ、体重90キロの堂々たる体格のうえにハンサム、世界的な人気者であった。

写真中央に「Henry Weissmuller」のサイン入り 『とうよこ沿線』40号から |

|

|

|

現在多摩川端にある東急自動車学校の所は「玉川プール」があった場所で、昭和4年当時ここが日本で唯一の国際競泳公認プールであった。

昭和4年(1929年)アムステルダム五輪開催の年。この大会で優勝した世界の水の覇者を朝日新聞社の招きで米・独・豪から来日、ワイズミュラー選手もその一人。

写真は第9回アムスステルダム五輪で大活躍し第1期水泳王国ニッポンを築いた日本選手団 『とうよこ沿線』40号から |

|

| 軍歌とは何ぞや? |

|

|

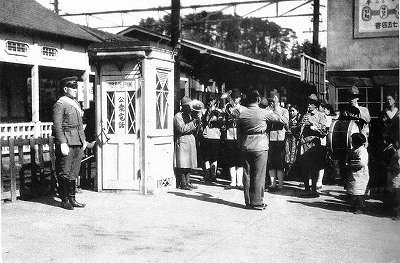

昭和12年(1937年)2月、東横線綱島駅東口駅前で出征兵士(左)は軍歌「出征兵士を送る歌」の演奏に送られ戦線へ。

戦地に赴く男性が多く、地元の大綱青年団は出征式に軍歌を演奏する「綱島音楽隊」を組織した 「とうよこ沿線」61号から |

|

| 「軍歌、戦時歌謡」で検索 |

| 上記サイトに戦時中歌われた「軍歌」、「戦時歌謡」の歌詞が載っている |

|

| 「YouTube-<軍歌>出征兵士を送る歌」で検索 |

| 上記「ユーチューブ」のサイトには歌手・伊藤久男が歌う軍歌「出征兵士を送る歌」「神風特攻隊」「荒鷲の歌」「同期の桜」「暁に祈る」「嗚呼玉杯に花受けて」「戦友」「異国の丘」「露営の歌」「惜別の歌」「父よあなたは強かった」などが聴ける |