昭和19年6月26日という日は栗原・青木両家にとって忘れられない日となった。戦禍を逃れて飢えと飢餓の洞窟生活が続いていたのだが、この日突然米軍に連行される事態となったのだった。

「 生きて俘囚の辱めを受けず」という戦陣訓を教育され、その覚悟でいたわたしたちだったが、今や父や伯父と生き別れ、民間捕虜の身でススペの捕虜収容所に抑留されたのだった。

東のハグマン半島から西海岸のここまでジープで運ばれたのだが、有刺鉄線の門をくぐったときはすでに夕闇が迫っていた。

ススペはチャランカノアのすぐ北に位置し、見渡す限りサンゴ礁の島特有の白砂が続いていた。南興(南洋興発)の製糖工場の跡地を囲い込むように有刺鉄線が張りめぐらされていた。父がたびたび訪れた工場は無残に破壊 しつくされ、戦闘の激しさを物語っていた。小屋らしきものはまだなく、1張あるテントの中は立錐の余地もなかった。

朝夕1個のむすび、床のない小屋

最初の夜を迎えた。すこし雨がぱらついたが、すぐ雲がきれ満天の星となった。小屋らしきものは見当たらなかった。家族5人、身を寄せ合うように大地に身を横たえた。もう艦砲射撃や爆撃の音は聞こえてこなかった。

ウメボシの入ったむすびが1個ずつ配られた。生煮えで芯があったが、美味しかった。半月ぶりの米粒だった。生煮えなのは、ドラムカンを縦に二つに切ったもので米を炊

いていたからだそうだ。そのことは後になって知った。ウメボシかラッキョウが入ったむすびが、朝夕1個ずつ配られる日がしばらく続いた。

やがてトタン屋根の急造の小屋が建った。

「壊れたテントや米袋を使って家屋の横壁が作られた。縦約12メートル・横約6メートルの敷地に約200人が詰め込まれた」といった記述がみられる。(沖縄県史 資料編18)

破壊され尽くした町の廃材を使ってのものだった。小屋についてのわたしの記憶は心許ないものだが、床がなかったことだけは鮮明に覚えている。

父の消息は

<戦車に轢かれて死ぬ>といった想念はいつの間にか消えてしまった。父の安否だけが気がかりだった。当初「もしかして父と出会えるのではないか」との一縷の望みからキャンプ内(ススペ民間捕虜収容所をキャンプと言った)を探して歩いたことがあった。約12,000人の日本人抑留者のなかから父を探すことなど、はじめから無理な話だった。やがて父のいない生活に順応していった。

<生きている。いつか会えるという望みは昭和26年(1951年)9月の対日講和条約調印の日まで続くことになる>

「捕虜になった軍人軍属はハワイに送られる」という人がいた。だとすると軍属の父はハワイかもしれないと思ったりした。それとも島のどこかで生きているのだろうか・・・とにかく父の消息を案ずる日々が続いた。

弟2人、相次ぎ永眠

7月上旬には屋根のある小屋ができた。床こそなかったものの、家族そろって毛布の上に身を横たえることができるようになった。毛布は米軍政府から支給されたものだった。わずかな身の回りの品々を並べて家族の占有するエリアを確保するのだが、プライバシーはもちろんなかった。

ここでの一家の生業(なりわい)のために、母は日中不在であることが多かった。わたしは輝夫と勝を見守る役割をつとめた。勝は、乳が出なくなって久しい母の乳房を忘れたかのように静かに横たわっていた。日に日に衰弱していく勝に兄がしてやれることはなかった。ただ側についているだけの見守りに、そろそろうんざりした感情を抑えがたかった。もはや平和な夜の一家団らんで眼にした愛らしい二人の表情をみることはなかった。自分の気持ちが次第にささくれていくのがわかった。

8月1日 勝の死

勝が栄養失調のため8月1日あっけなく死んだ。この日も母は不在だった。急ぎ知らせに走った。

母が末期の水で唇を湿し、遺体を清めた。経帷子(きょうかたびら)を着せてやった。知人から貰った布、軍手をほどいた糸などで母が縫ったのだった。粗末ではあるが、心からのものだった。医師が臨終に立ち会うこともなく、エリアを接する周囲の人たちに知られることもなく、無言劇は進行した。1年ちょっとのはかない一生だった。一家6人の家族写真はついに残されることはなかった。

8月24日 輝夫の死

勝が死亡したあと、小屋の建設がすすんで8月には収容者のほとんどが屋根の下で暮らせるようになっていた。床が作られ住環境は格段に改善された。

輝夫は床のある小屋から一度も外に出ることなく衰弱した体を横たえていた。養生の手だてがないまま、栄養失調のため勝の後を追った。顔や足がすっかりむくんでしまっていた。こんどは、米国製の豆袋でつくった経帷子が用意された。勝と輝夫は、まるでローソクの炎が消えていくように静かにこの世を去っていった。苦しむこともなかった。

勝は母乳を飲めずに命を縮めた。母のつらさはいかばかりであったろうかと思う。生きた証として一枚の写真も残らなかったことを痛切に無念に思う。輝夫は思いきり水を飲みたかっただろうに・・・

。

わたしと利夫は骨と皮ばかりでなんとか生きていた。体力の基礎がある程度できていたからだろうか。

大量のゴミを埋めるような埋葬

キャンプでは栄養失調で死ぬ者が多かった。老人や幼児に特に・・・。日に80人もの死亡者が出ることもあったという。

共同墓地は収容所の南端にあった。広場の向かいに小屋が並んでいてその裏側に回ると観音堂がある。周囲にヒャクニチソウ(百日草)が色とりどりに群がり咲いていた。いわゆる墓というものはなく、広い敷地があるだけだった。

勝のときも輝夫のときも、わたしたちは観音堂に向かって立ちつくしていた。やがてダンプがその日死亡した遺体を運んできた。ショベルカーで瞬く間に大きな穴を掘ると、20体くらいの死体が折り重なるようにダンプから滑り落ちた。土を埋め戻して埋葬は終わった。無造作なことといったら、まるで土木工事さながらであった。

もっともこの時のわたしは、「人が死ぬということがどういうことか」とか、「死者儀礼としてのしきたり一般」についてほとんど無知であった。二人の弟を失うまで人の死に出合ったことはなかった。

栗原家に神棚はあったが、仏壇はなかった。学校でカミの話は聞かされたが、ホトケを知らされたことはなかった。にもかかわらず観音堂の前で展開された埋葬のあり方に怒りの感情がこみ上げてきた。見ているのが辛かった。

母がつぶやいた。

「すぐ後からいくからね」。

観音堂から姿を見せたのが僧侶であることを後で知った。戒名を母に手渡しただけで再び奥に消えた。

釈 勝浄童子 釈 輝南信士

これがそのときの戒名だ。

以上が収容所で「共同墓地に埋葬された」ということの現実だった。

母は炊事場で働くことに

収容所内の小屋が床のある建物になった機会に炊事場ができた。

母は第2炊事場で働くことになった。1日25セントだった。

|

|

|

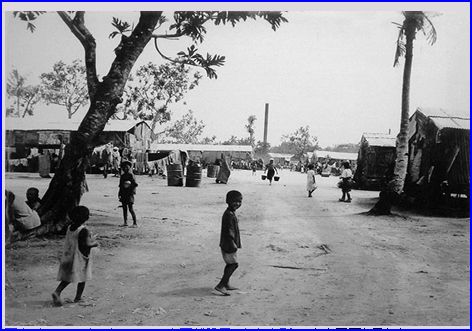

サイパン島ススペに米軍が設置したススペ捕虜収容所(日本人区画)。

写真の広場の中ほどにシンボルのパンの巨木があって子どもたちの遊び場となっていた。

わたしの家族3人は広場の右手の方の建物の屋根の下でたくさんの家族と身を寄せ合いながら日を送った。

日本人の収容所のほかに朝鮮人や日本軍将兵たちの収容所が別にあった。将兵は尋問する関係で特に隔離する必要があったようだ |

|

|

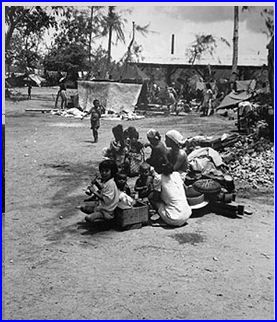

| チャランアカノア収容所。現地人のチャモロ人とカロリン人は別の場所に隔離された。現地人にも外出の自由がなかったが、トイレ付きの居住施設が作られ食料と水が配給された |

|

|

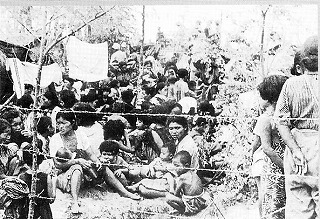

| ススペ収容所に集められた日本人の女性や子ども。有刺鉄線の外から米兵が撮影か・・・ |

|

|

|

|

|

|

|

|

共同墓地にヒャクニチソウが群がり咲いていた。勝と輝夫の霊はこの花に宿ったと思っている。

夏が来ると、わが家の花壇で花を咲かせる |

|

|

|

この写真は著者の母が働くことになった炊事場である。グリンピース入りの本格的なご飯がここで炊かれ、わたしたちの口に入るようになった。

このときの満足感が忘れられず、今でも妻にグリンピース入りのご飯をリクエストすることがある |

|