後に知る、父たちの背中の意味

6月26日。

相変わらず中途半端な目覚めである。洞窟内はずっと重い空気が動かないままだった。父と伯父は、今日も水と食料を手に入れるためまだ明けきらぬ洞窟をそっと出て行った。わたしは二人の背が視界から消えるまでぼんやり見送っていた。後年この瞬間がいかに重大な意味をもつことになるのか・・・は知るよしもなく。

この島では日の出とともに起き、日の入りとともに一日の営みを終えるのが常だったが、洞窟内に身を寄せ合う今となっては太陽の運行は無縁のものとなった。濃い闇と薄い闇が交互にやってきた。この日が6月26日であったことを後になって知った。

父と伯父が疲れ果てたような背中を見せ、洞窟の出口から姿を消してから1〜2時間も経過したのだろうか。

わたし・利夫と従姉妹の里子・文江の4人は奥にいた。母たちがいるところは広かったが細い通路の先に狭い空間があったのだった。そこの天井にあたる部分に畳半畳ほどの穴があり、わずかに外の光が差し込んでいた。木の葉がそよぐと風の気配を感ずることができた。洞窟生活では贅沢な部屋だといえた。4人はコンペイトウ(金平糖)を分け合っているところだった。

2発の銃声

洞窟の穴から見える人影。「パン」「パン」・・・遠くで、乾いた軽い感じの銃声を2発聞いたような気がした。空耳かもしれないと思ってわたしは黙っていた。4人は飢えと渇きに耐えながらの長い洞窟生活を送るうちに、外からの刺激に鈍感になっていたのかもしれなかった。後になって重い意味をもつことになる2発の銃声には誰も反応しなかった。

再びコンペイトウを分けだした。ふと天井の穴のあたりにいつもとちがう気配を感じた。

「穴から覗かれている・・・!」

鉄カブトが見え、銃も確認できた。が、日本軍の装備とはまるで違 っていた。皮膚は白いし頬も赤い。5〜6人はいるようだが、やっぱり日本兵ではないようだな・・・とぼんやり思った。敵兵だという確信もなかった。

米兵をイメージできるような絵や写真に接したことがなかったからだ。わたしの米兵はなんとなく「モモタロウ」の挿絵にある赤鬼に近かった。(皇民化教育の一環として、あるいは刷り込みがあったかもしれない)得体のしれない存在はなんとなく怖いものだ。4人は後ずさりするように母たちの所に戻っていった。

敵兵か?

狭い通路を抜けた途端に目にしたのは、洞窟の入り口あたりにかたまった10人ほどの兵隊たちだった。驚いた。味方でないことを直感した。反射鏡に外からの光を反射させ、光の束を洞窟の奥の暗がりの壁に丸く這わせる所作が長く続いた。日本兵が潜んでいないかを用心深く探っているのだった。銃口もわたしたちにではなく、洞窟の奥に向けられていた。もし日本兵がいればわたしたち民間人も火炎放射器による業火に包まれていたはずだった。(後に戦記を読んで知った)

「アメリカ兵だよ」

と母が囁いた。眼の前の米兵たちが、いままで頭に描いてきたそれのイメージとあまりに違うことにとまどいを覚えた。

デテコイ デテコイ

3〜4名の米兵が間近くまで降りてきた。

「デテコイ デテコイ ミソアリマス デテコイ」

日本兵がいないものと判断したのだろうか。今度はわたしたちに向かって呼びかけてきた。

「デテコイ デテコイ ミソアリマス デテコイ」

「デテコイ デテコイ ミソアリマス デテコイ」

2メートルほどの距離から上官と思われる兵がピストルを向けてきた。ピストルを所持していること、軍服が他の兵士と異なることなどから一隊を指揮する立場にあると判断された。

「デテコイ デテコイ・・・」はいつまでも絶え間なく続いた。実に辛抱強くいつまでもいつまでも続いた。その間わたしたちにむけられたピストルの筒先はピクリとも動かなかった。洞窟内に乱反射して耳に入ってくる異様な声の響きと眼前の兵士たちが、わたしたちを否応なく非日常的な状況に引きずり込んでいた。

投降の呼びかけが別の兵に変わると、また始まった

「デテコイ デテコイ ミソアリマス デテコイ」

根気よくいつまでも同じ言葉が繰り返された。民間人を捕えるために覚えた唯一の日本語だったのだろうか。

|

|

「喉が渇いて堪らないのに味噌なんて要らないよね〜」

母と叔母が小声で囁きあっていた。「ミソ」が「水」の意とは、 後になって知った。

死の恐怖に鈍感な子どもたち

ピストルを向けられていながら、わたしの想念は自分の死ということにまで及ばなかった。恐怖心もわかなかった。わたしは生まれてこの方、人の死に出合ったことがなかった。死について無知なわたしは死の恐怖にもまた鈍感だった。

恐怖を感じなかったのは利夫も同様だった。彼はかかる状況のなかにもかかわらず、座ったまま小石をもてあそんでいた。知らず知らずのうちにピストルのほうに近づいてしまった。こちら側が民間人であるにしろ、いま敵味方が対峙しているのだが、そのような状況認識はもてなくて当然だろう。どだい戦争などというものは、幼い子どもには無縁のものなのだ。

利夫を連れ去る米兵

突如ピストルを構えていた上官が、左手を伸ばした。利夫を抱え込むと、すばやく入口に向かって連れ去ったのである。瞬間、わたしは石を拾い、背後から夢中で投げた。小さな石は弧を描いて、弱々しく彼の背中を撃った。威力がないに決まっている。 ただ、兄弟の絆がなした理屈のない行動だった。

「利夫が連れて行かれたのだから、もう諦めて出て行こうか?」

深刻な悩みのさなかにあった母が呟いた。利夫のいなくなった洞窟内に状況の変化が生まれつつあった。

キャンディ-を掌いっぱいに・・・

「兄ちゃん、これ! 」

利夫がニコニコしながら米兵とともに洞窟の斜面を降りて来るのを見た。安否を気遣うわたしたち一同は、無事に戻った弟にとりあえず愁眉を開いたのだった。両方の掌に持ちきれないほど色とりどりのキャンディーを手にしていた。暗い洞窟のなかでそれがやけにあざやかに輝いて見えた。飢えと渇きに苦しんでいたぶん、いっそう魅惑的なものに思えた。口にしたかった。が、母の言葉は厳しかった。

「食べるんじゃないよ」

「デテコイ デテコイ ミソアリマス デテコイ」

再び呼びかけが始まった。物理的な時間がどのくらい経過したのか。とにかく心理的な時間はとてつもなく長かった。その間、母と叔母は一家の柱が戻ってくるのを「まだか、まだか」とひたすら待っていたのだった。米兵たちを相手に沈黙と不動とをもって長時間対峙した訳をわたしは後年、母から聞いて知った。

「利夫、さっき上で水を飲んだの?」

「いっぱい飲んだ」

このとき母は、米兵たちの呼びかけに応ずる決心をした。敵からのキャンディーや水は必ず毒が入っているものと確信していた。戦時下における国民教化の成果であった。

ひとつの大きな節目だったと思う洞窟内で展開された一連のドラマを描写するにあたっては、母の手記が大いに参考になった。しかし洞窟外に連れ出された利夫が目撃したこと、米兵との交渉等について彼から取材することは失念してしまっていた。重要なので寄せられた本人の手記をそのまま掲載したい。

<利夫の手記>

外には大勢の米兵と、見たことがないほど多数のジープ、大型軍用トラックの列だった。

米兵は親切に水を飲ませてくれ「中に兵隊さんいる?」と聞かれた。「いないよ」というと両手いっぱいのキャンディーを握らせ、元の場所へ帰してくれた。

母から「戦車いた?」と聞かれ「いっぱいいたよ」と答えた。戦車など一度も見たことがなくジープ、トラックを見たに過ぎなかったのだが母は、全員轢き殺されるものと諦めたのかもしれない。

母の決断、その一言

「死ぬときは一緒に死のうね」

母はそうつぶやくと、みんなを促し入口へ向かった。足が不自由な祖母には米兵が手を貸した。わたしは輝夫を負ぶった。洞窟の外に出た。澄んだ空気が流れ、かすかに海の匂いもするようだった。

父と伯父はとうとう戻らなかった。この日が栗原一家にとって運命の日になるとは、その時思ってもみないことだった。

外には10名前後の米兵が思い思いにたむろしていた。が、わたしたちが洞窟から現れると、民間捕虜を取り囲む体制で一斉に集まってきた。米兵はみな友好的に見えた。敵国のわたしたちに向ける表情は意外にも柔らかかった。「鬼畜米英」を刷り込まれたバリバリの少国民はちょっととまどっていた。

渡すんじゃないよ

「負ぶってやる」

並んで歩く米兵がジェスチャーまじりに手を差し出したので、一瞬わたしの気がゆるみかかった。母がにらむような怖い顔で制止した。

「渡すんじゃないよ」

思わず輝夫の尻にかけていた手に力を込めた。別の兵が水筒を差し出した。欲しかった。飲みたかった。羨ましいほど大きな水筒だった。

「飲むんじゃないよ」

(きょうの母ちゃんは、なんだかとても怖いな)とちょっと恨めしかった。

ジャングルを抜ける間、米兵はやたら親切だった。わたしたちの猜疑心、警戒心はそれでも消えなかった。あくまでも帝国婦人と して、少国民として振る舞った。キャンディーや大きな水筒を目にすると少国民であることが少々難儀ではあったが・・・・・・。

ジャングルを抜けると広場に出た。西北西の方向にタッポーチョ 山が間近く見えた。わが家からいつも見ていた大好きな山だが、今は戦いの帰趨を分ける戦場として敵側の攻撃目標となっていた。

容赦なき艦砲射撃がタッポーチョの山腹あたりに叩き込まれ、そのたびに山肌が崩れるのだった。視線を東に移すと、美しい紺碧の海が広がり、沖の方にたくさんの軍艦がひしめいていた。栗原・青木両家が民間捕虜の身で最後に間近に見たタッポ-チョは、わたしたちが西海岸に向かって連行された後、とうとう敵の手に落ちた。後に戦記によりそのことを知った。

捕虜になれば戦車に轢き殺される

「戦車はいつ来るのだろうか」

いま来るか、いま来るか、と待った。「捕虜になれば戦車に轢かれて殺される」と、聞かされて育ったからだ。それが大日本の国民に刷り込まれた常識だった。中途半端な状態から早く逃れたかった。

やがて箱車付きのジープがやってきた。(戦車のある所まで運ばれるのだな)11人は箱車の中央に身を寄せ合っていた。

ここは戦場ではない

気がついたらジープはチャランカノアの町を走っていた。米軍の攻撃がいかに激しいものであったか、町を眺めれば一目瞭然だった。

米兵は真っ裸でシャワーを浴び、水を掛け合ってふざけていた。これほどの水がどこからくるのか、不思議だった。

後で知ったが、米軍は水袋を用意していたのだった。南国の楽園も水では苦労していることを彼らは知り尽くしていたのだろうか。

米兵に緊張感はなく、ここはもう戦場ではなかった。

|

|

|

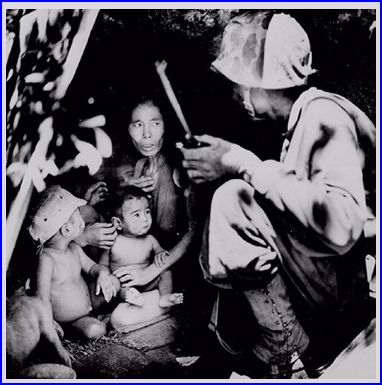

| 洞窟にひそんでいた母と子を保護する米兵。母の表情に猜疑心、警戒心、不安感など錯綜した感情がにじみ出ているようだ |

|

昭和19年(1944年)6月、米軍海兵隊員に保護される日本人の女性と子どもたち。

サイパン島では日本人1万7000人が捕虜となり、米軍のもとで生き残った |

|

|

| 潜んでいた洞窟から集められたチャランカノアの日本人婦女子。爆撃で燃え上がった煙に立ち尽くす人たち |

|

|

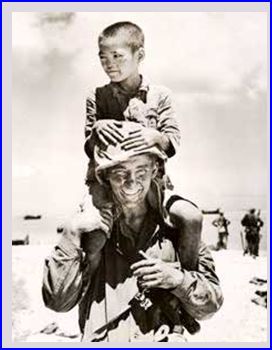

| 米兵に肩車され保護される日本人の男の子 |

|