必死の逃避行・・・さ迷う一家6人

父が輝夫を母が勝を背負うと、わたしと利夫は食料と少しの衣類を提げた。ジャングルの闇を抜け軽便鉄道の線路沿いをチャッチャ方面に向かう方針だったと思う。一家6人の逃避行が始まった。ソウシジュ林が続く。時折、海からの涼しい風に心地よい葉ずれの音が聞こえた。月の光を頼りに必死で歩いた。

「だれか!」

闇の中に銃剣だけが不気味に光った。誰何(すいか)だ。

「南村ダンダン 栗原 修蔵一家6名、タッポーチョ方面に向かいます!」

「ああ、栗原さんでしたか。そこまで送りましょう!」

そのとき遠くの方で一発銃声が聞こえた。戦況は皆目分からなかったが、ときどき照明弾が打ち上げられ、昼のように明るくなると敵に身を曝らすようで怖かった。父が叫ぶ。

「伏せ!」「よし、前進」

飛んでくる銃弾の的にならぬように、体をすばやく地面に伏せるのである。と同時に素早く両手で目と耳をふさぐのは爆風によって眼が飛び出し、鼓膜を破ることから身を守るためである。学校でも家でも繰り返し訓練してきたことだった。次第に「伏せ!」の頻度が増した。伏せては起き、再び歩く。その繰り返しだった。

親戚の杉山家の近くまで来たので立ち寄ってみた。我が家から比較的近いので、普段から行き来し、従兄弟で年長の邦雄さん・茂さんによく遊んでもらっていた。母親同士が姉妹だったのである。杉山一家はすでに北に向かったと思われ、不在だった。

艦砲射撃がひとしきり激しくなったようだった。頭上はるかに越えて、ジャングルのあたりから炸裂音が聞こえた。慌てて防空壕に避難した。赤、緑、黄などの曳光弾が息を呑むほどの美しさだった。ヒュー ヒューという闇から聞こえる音が不吉なものに響いた。

|

|

|

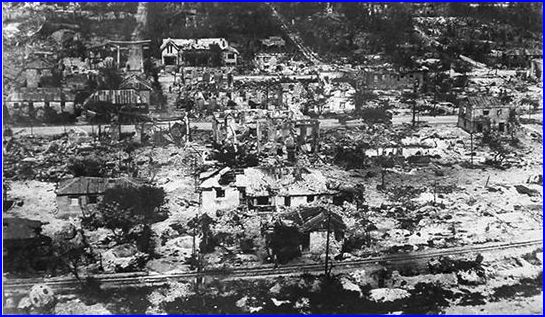

日本軍は「バンザイ突撃」でタナバク港近くまで進撃したものの全員が撃ち殺され、海岸に横たわる屍。はるか左上に「バンザイクリフ」が見える |

間近で砲弾炸裂!

再び逃避行が始まった直後である。

照明弾であたりが昼のように明るくなった。と、その瞬間、驚くほど近くで砲弾が炸裂した。「伏せ!」の号令が聞き取れぬほど切迫していた。わたしは瞬時に「伏せ」の動作がとれた。利夫も同様だった。判断の余地のない本能的な動きだった。

「怪我はないか?」

父は輝夫の、母は勝の異状を入念に調べた。奇跡的にみな助かった。耳を聾する破裂音爆発音だったが、怪我のほうは全員無事だった。

父がわたしのズボンのバンドのあたりから2センチくらいの鉄片をつまみとったが、皮膚まで達していなかった。父の安堵の表情が記憶にある。ともかく凶暴な破片の襲来からジャングルの巨木群が栗原一家を守ってくれたのだった。

難聴はそのときの後遺症

聴力検査で「軽度難聴」の所見がついて回るようになったのは、後日のことである。補聴器の専門士の判断は、このときの炸裂音が原因と推測されるということだった。最近のコンピューターによる測定によると、人との会話や高い音の領域の聴神経が痛んでいるということで、デジタル補聴器を着用していても加齢も伴い難聴の度合いがひどくなってきている。

ラウラウ湾に沿って線路はまだまだ続いた。お互いに気を引き締めながら再び歩き始めた。

「余分な荷物は捨てろ!」「ズック(靴)も脱げ!」

身一つになって必死で歩いた。父を頼り、判断のすべてを委ねながら・・・。照明弾が上がると伏せる。艦砲射撃が止むと、再び前進する。時刻も位置も分からない。ゼンマイ仕掛けのように歩いた。ただひたすら歩いた。

突然、闇に銃剣がきらめいた。「だれか!」。2度目の誰何だ。目を凝らすと間近にたくさんの兵隊たちが横たわっていた。西海岸の前線から戻された負傷兵たちだ。やがてやってくる東海岸からの上陸に備えているのだった。

|

|

|

最北部のマッピ岬に追いつめられた日本人たち

上記文中のとおり「ズックを脱いで」の裸足、中央に腰を下ろしてサトウキビをかじる少女、右上に飲料水のビンを腰から下げている少年の姿が、戦闘のなかの逃避行の悲惨さを物語っている |

両家13人の洞窟生活

東の空が白み始めた頃、チャッチャのあたりに到着した。早速青木家に立ち寄った。一家7人みなそろっていた。青木家は母・都の出た家である。杉山家・青木家とも修蔵や母・都からサイパンでの暮らしぶりを伝え聞き、遅れてサイパンに渡ってきたのだった。

都の兄・一夫夫婦は第2農場に数町歩の耕作地を得てサトウキビを主とした農業に精を出していた。母・都は父を早く亡くしたが、母キンはまだ健在で4人の孫とともに島にやってきたのだった。青木家の子どもはみな女の子ばかりだった。

第2農場のあるハグマン半島は、今のところまだ戦場から遠かった。

6月15日の朝を迎えた。この日から栗原家と青木家は行動を共にすることになる。

栗原家・青木家13名のための避難個所が必要だった。タッポーチョから東南東のジャングル内に格好の自然洞窟を発見した。出入口が急勾配で難があったが、内部は充分に広く、狭い通路の奥にも4〜5人が身を寄せられるだけの空間があった。キンは足が不自由であったが、息子一夫と修蔵の手を借りてやっと洞窟内に腰を落ち着けることができた。

相変わらず戦闘の気配はなく静かだった。6月15日が無事暮れていった。

15日から始まった両家の共同生活は、26日まで続く。

最初の日は、わずかながらも青木家から運んできた水、食料で足りた。が、数日足らずで底をついた。鍋釜はあっても炊飯はできない。爆撃機が洞窟の上空を飛ぶことを恐れたのだった。煙が上がれば爆撃の標的になること必定だ。煮炊きは一切できなかった。

飢え、そして喉の渇きは極限に

夜明けとともに、父と伯父は水、食料の調達に出かける。乾パンや缶詰を分け合って食べる。クジラの大和煮を食べると、すぐ喉が渇いた。

小さなヤカンの水を回し飲みする。一口飲んで次に回さなければならないのだが、数えの5歳とまだ幼い輝夫はヤカンを手放そうとしない。すると母が怖い顔をして、奪うようにして次に手渡す。彼の恨めしそうな表情がつらかった。哀れでならなかった。

今では仏壇に水を欠かさず、墓石には水をたっぷりと注ぐのを常としているが、洞窟で過ごしたこのときのことの記憶が脳裏から離れないからである。

島で最も貴重なものは、水

父と伯父は水、食料の調達のため毎朝洞窟を出て行った。状況が日増しに厳しくなっているようで、申し訳なさそうに戻ってくる日が多くなってきた。

サイパンでは平時でもしばしば水不足をきたす。11月から3月頃までが雨季で、雨が集中して降る。この雨水をタンクに貯めて生活用水にするのだ。子どもも大人もタンクの水位には一喜一憂したものだった。いま、わたしたちは水をタダだと思っているが、島では水が最も貴重だった。

困ったことに、6月の今は乾季のため雨がほとんど降らない。タンクの水位が最も下がる時期なのだ。加えて、兵隊たちが一時に増え、水不足を助長していたという事情もあったようだ。

食料のほうは冬瓜や山芋を生で食べたりした。時には口に何も入らないこともあった。次第に空腹に慣れていくようだった。目に見えて痩せていくのが自分でも分かった。末弟・勝は悲惨だった。張ってくると痛むくらいだった母の乳が出にくくなっていたのだった。食べていないのだから無理もなかった。出ない乳をなんとか飲もうと懸命な姿は、見ていて切なかった。母がいちばん辛かったと思う。

水・食料の調達は難しくなっていたが、洞窟に光が差し始めると父と伯父は、ともかく出かけて行った。戻ってくると、やがて日が暮れた。夜になると空気が抜けた風船のようになって寝た。飢えと渇きのため目がさえて眠れず、そのまま朝を迎えることもあった。

この先、いったいどうなるのだろうか。思ってみても仕方のないことだった。喉の渇きは、いよいよ極限状態に近づきつつあった。

|

|

|

| 恐怖の重爆撃機B-29が編隊で現れ、一斉に焼夷弾を雨あられのごとく投下・・・ |

|

|

| サトウキビの製糖工場で栄えた「南洋興発」の城下町、ガラパンの町もB-29の無差別じゅうたん爆撃で壊滅状態になった |

|

|

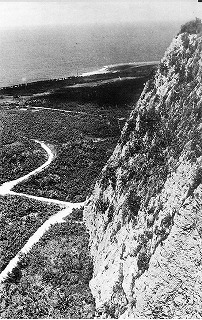

標高249メートルのマッピ岬

米軍に追いつめられた日本兵と日本人は、この切り立った断崖から飛び降り、自ら命を絶っていった。その数1000人以上と言われている。いまだに「スーサイドクリフ(自殺の崖)」と呼ばれているゆえんである |

|

|

| 米兵の投降呼びかけを拒否し、わが子を海に投げ込もうとして米兵に射殺された父親。幼児は生き残り、米兵を無心に見つめる |

|

|

| 喉の渇きに耐えかね、「塩辛い海水でも」と海岸に出て、爆撃された軍民の遺体。後方が海 |

|

|

島の北端バンザイクリフはいつ訪れても波が荒い。追いつめられた民間人の多くが海に身を投じ、米軍の兵士たちを驚かせたところだ。

慰霊のため、観光のためと訪れる目的のちがいでここに立つ人の思いは異なるようだ |

|