|

昭和11年2月26日(2.2.6事件)、 日本がまさに軍国日本に突入しようというとき、私は母の胎内でその軍靴の響きを聞いていました。母は大きなお腹を抱え、軍部のクーデターの放送に身を硬くしてラジオの前に座り、「大変なことになった」と暗い思いでいたと何度も話していました。

そんな時代に生を受けて、小学校時代は戦争と戦後の混乱の真っ只中で育ってきたと言えます。大げさに言えば、戦争の被害を現在に至るまで引きずっていると言えるかもしれません。

◆学校と国民の生活

昭和16年12月8日、太平洋戦争開戦で日本はいよいよ戦争に突入し、私が横浜市立老松国民学校に入学した18年ごろには戦局も悪化をたどる一方でした。昭和16年4月から従来の小学校は廃止され、「国民学校」と名を変えていました。

「我ガ国ノ道徳、言語、歴史、国土国勢等ニ付テ習得セシメ特ニ国体ノ精華ヲ涵養シ皇国ノ使命ヲ自覚セシメルヲ以テ……」と「国民学校令施行規則」に書かれています。

|

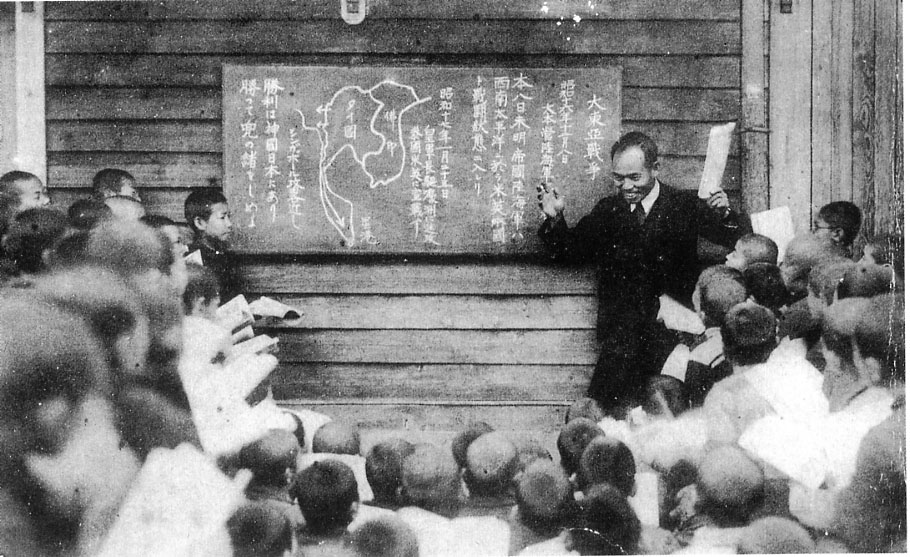

| 昭和17年、教室が足りず校庭掲示板で地理の授業をする神奈川区白幡国民学校。二部授業の早番組。勉強は大東亜戦争について |

学校の勉強のほか、神社の清掃、参拝、勤労奉仕等も学校生活に加わってきました。外来語は禁止で、音階のドレミファソラシはハニホヘトイロ。「国来い、国来い、えんやらや。神様綱引き、お国引き」など、国語や道徳、音楽の教材は古事記からとった神話や忠君愛国の戦士のお話などが中心でした。図工は教材教具が不足し、いつも駆逐艦に砲弾が落ちて水しぶきが上がり、敵の飛行機が火を噴いて旋回しながら海に突っ込むところなどを描いていました。

関東地方に初めて空襲警報が出たのは、昭和17年3月5日。関東地方に米機が侵入し、初空襲を行ったのは4月18日。うららかに晴れた土曜日の昼ごろということです。2月15日にシンガポール陥落で横浜市民は慶祝気分におおわれ、紀元2600年以来敵機の来襲を受けることなどないと教え込まれ、戦勝気分に沸き立っているところへの空襲で、市民は驚くどころか呑気なもので、むしろ唖然たるものがあったと書かれています。

私が入学したのは昭和18年。戦局の切迫で、国民生活は窮乏し、食糧、物資は欠乏。配給制でたまに店に出る品物はチケット購入する状態でした。食糧は配給を待っていられず

、近隣の農家に買出しに行き、高価な着物などをわずかな穀類、野菜と交換して手に入れるのがやっとでした。

|

| 昭和18年、空襲に備えて防火訓練のバケツリレー。東神奈川2丁目で |

|

|

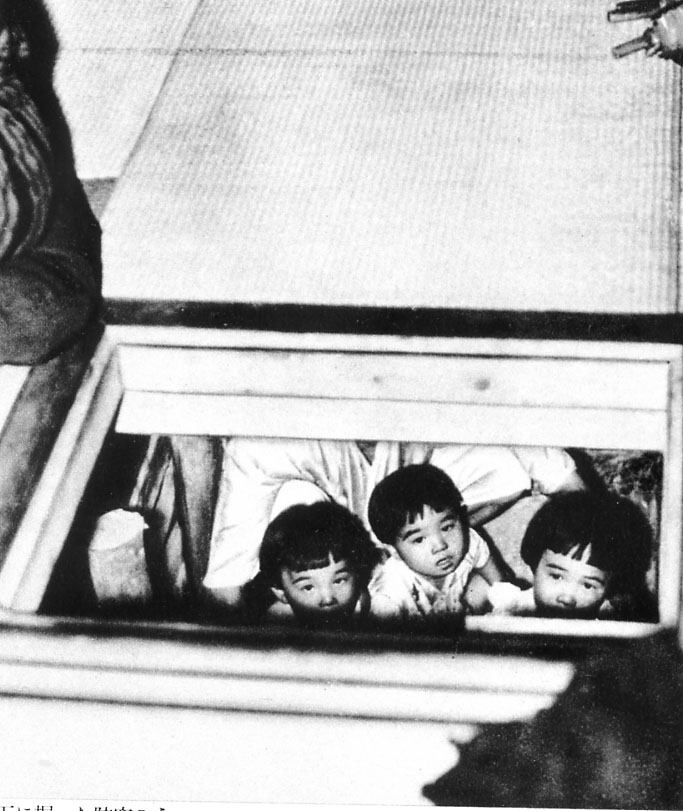

| 昭和18年、床下に掘った防空壕 |

防火訓練(町内会の隣組で焼夷弾が落ちたことを想定してバケツリレーで火を消す)や、本土決戦に備えて竹やりで突く訓練などが行われていました。防空壕が掘られ、我が家では庭先の池をつぶして竪穴式をまず掘り、住んでいた家の縁の下、通路を挟んだ野原にかなり大きいものを掘り、土の中にはお米や食料品を瓶(かめ)に入れて埋めました。大切なものや写真などは革のカバンに入れて家の前の防空壕に隠しました。結局、その防空壕は直撃を受け、私の幼いときの写真は一枚も残っていません。

◆銃後を守るは女・子供・老人ばかり

いったんは占領した南方諸島が米国軍に取り返され、日本軍が敗退、玉砕と続き、健康な男子はほとんど召集され毎日出陣して、大半が二度と日本の地を踏むことがありま

せんでした。残っているのは女、子ども、年寄り、病人で、それでもしっかり銃後を守ろうと緊張した毎日を送っていました。

昭和19年になると毎日のように警戒警報が鳴り響き、灯火管制といって電灯に黒い布を巻き、黒いカーテンを閉めて明かりが外に漏れるのを防ぎました。明かりを目当てに爆弾を落とされるというのです。警戒警報が解除されるまで息を殺して待っているというのが毎晩のことでした。

警戒警報は「ウ~~~~」と長く、空襲警報は「ウー ウー ウ ー」と断続的になります。空襲警報が鳴ると「それ来た!」と着られるだけの服を着込んで食料品、医薬品、貴重品などがはいったリュックやショルダーを身につけ、防空頭巾(防災頭巾)をかぶって防空壕に飛び込み、空襲警報解除の放送が出るまでじっとしていました。

今になって思えば、そんなことは何の役にも立たず、防空壕は直撃弾で破壊され、昭和20年5月29日の大空襲では防空壕に逃げた人はほとんど助かりませんでした。

学校では避難訓練がたびたびあり、爆弾が落ちたら耳に手の親指を入れ、残りの指でまぶたをしっかり押さえて建物や木の下に伏せるようにと言われました。鼓膜が破れないよう、爆風で目が飛び出さないようにということでした。低学年の子どもが一言もしゃべらず、すばやく決められた班に並び、班長さんの指示で行動しました。今の子どもがワイワイ、ガヤガヤ、ブラブラと叱られながら避難訓練をするのを見て、これが普通の平和な生活のできる子どもの姿なのかと、喜んでいいのか悲しんでいいのかわからない気持ちになります。6年生の班長さん(少女)は29日の横浜大空襲のとき、機銃掃射で亡くなられたと後で聞きました。

◆わびしい学童集団疎開

戦局が厳しくなると都会は攻撃の危機があるので、田舎がある人は田舎へ疎開(縁故疎開)。田舎のない人は19年7月に学童集団疎開が強行されました。

私の父母は横浜生まれで田舎がないので、初めは近所の方の田舎(港北区恩田)に紹介していだき、縁故疎開をしましたが、疎開先では“厄介者扱い”でいろいろつらい思いをしました。「疎開者、疎開者」と馬鹿にされたり、持ち物を盗られたりしました。今で言えばいじめですが、泣き言一つ言わなかったと思います。生きていくのがやっとの生活で厳しさには耐えられる子どもになっていたのでしょう。借りていた農家の納屋から、戦争に行っていた息子さんが病気になって除隊して帰ってきたので出てくれと言われ、空襲が頻繁になった横浜に帰ってきました。

このときには自分の入学した学校はほかの学校と統合され、現在、野毛音楽通りに面した本町小学校に通わなければなりませんでした。家からは30分以上かかるところでした。その頃は焼夷弾の延焼を防ぐため、道幅を広げるというので家の取り壊しが行われたり、疎開先に持っていかれない立派な家具が道端に捨てられたりしていました。ピアノもありました。

縁故がないので3年生になったら集団疎開に行くことになりました。集団疎開の学童の世話をする寮母を募集していることを知り、母が寮母となって私と一緒に行くことになりました。夜中に父母がそのことで言い争っているのを聞きました。父は「両親が死んだらひろ子(私)が孤児になってしまう」。母は「東京に勤めのある夫を置いて不便な生活をさせなければならない」と迷っていたのですが、結局父一人を横浜に残して箱根の湯本にある旅館に集団疎開の学童として参加しました。

3年生になったらと決められていましたが、3月10日に東京大空襲があり、次は横浜だというので出発は早まりました。

3月10日の東京の大空襲の恐ろしさは忘れられません。空襲が始まったのは午前0時ごろといいますが明け方まで続きました。3月といっても寒くて、例によって着膨れて湯たんぽを抱えて防空壕に避難し、空襲が早く終わらないかと念じていました。頭上に落ちたかと思われるような爆発音やB29の轟音、迎え撃つ高射砲の音(野毛山公園は高射砲陣地で、我が家はそのすぐ下)を耳を押さえてうずくまり、いつ果てるともわからない攻撃に震えていました。隣の家のおじさんは戦争で頭がおかしくなり、屋根の上に乗って、落ちていく飛行機を見て「バンザイ! バンザイ!」と怒鳴っていました。敵の飛行機が落とす照明弾の中に立つおじさんの姿が、今も目に浮かびます。

◆疎開先での生活

横浜駅で疎開列車に乗り込み、見送りの父母と手を振って別れた子どもたち。私は母親と一緒でしたが、まだまだ甘えていたい幼い子どもの泣き声が哀れです。小田原から湯本まで歩いて行ったのは、3月とは思えないほど暖かい日でした。幼い足にはかなりの距離であったとおぼろげに思い出します。

私の宿となったのは八栄館という、巣雲川沿いに建つそのあたりでは大きい温泉旅館でした。

|

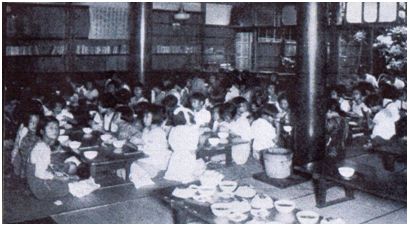

| 疎開先でコの字型に並んで食事(安達さん提供) |

細かいところは覚えていませんが、夕食時の光景ははっきり思い出します。大広間に長い机をはさんでぎっしりとコの字型に並んで食事を待ちます。コの縦棒のところは先生と寮母さんです。正座をして手を合わせ、「箸取らば、天(あめ)土 御世の御恵み。君と親とのご恩味わえ。」と唱えて「いただきます。」と挨拶して食事が始まります。食糧難の時代で食べられるだけでもありがたいと思わなくてはならないのですが、トウモロコシのかす(油をとったあとのつぶれたもの)の入ったご飯とブリのあらと山菜が入った汁物だったと思います。箱根は小田原の漁港に近く、当時としては珍しくブリのあらを食べることができたのでしょう。後でわかることですが、毎日の日課として箱根の山を登り、山菜を採って来て夕食のお菜にするのです。子どもにとって口に合う食べ物ではありませんが、口に入るものなら何でも良かった当時としては幸せなものでした。

就寝の時も印象的です。ぎっしりと敷きつめられた布団に並んで正座し、東京の方向に向かい「天皇陛下、おやすみなさい。お父さん、お母さん、おやすみなさい」とい

|

| 昭和21年、桜木町駅前で乗客にDDT散布情景 |

って最敬礼をして布団に入ります。真っ暗な中で、仲良しの友達とおしゃべりしながら寝入ってしまうのですが、間もなく、猛烈なチクチクした痒みで目が覚めます。そっと手を入れてみるとプチッと何やら小さな粒。そっと押さえて明るい廊下に出てみると、蚤(のみ)。暗闇の中、手で押さえられるほどの数です。何日もしないうちに頭のシラミと体のシラミにたかられます。頭のシラミは茶色、髪の毛には数珠繋ぎに卵が産み付けられます。体のシラミは白で、服の縫い目に並んでいます。個々の体質にも拠るのでしょうが、被害は人によって違います。私は蚤に弱くて掻き壊しだらけになりました。

疎開先での生活は午前中は読み書き、計算などの簡単な学習を学年ごとに行い、煮炊きに使う薪運びや山菜取りがありました。薪を荒縄でしばって背負い、山を下るのですが、やせた体にゴツゴツと当たって痛く、半分はわざと途中で落としてしまい、宿に着いたときには2、3本になっていました。山菜採りはフキ、スカンポ、ノビル、ワラビ、ゼンマイですが、都会の子どもであり、経験も年齢も上手に収穫するには不十分でした。

自由時間にはお手玉、綾取りくらいしかすることもなく遊び道具などもないので、なんとなく時間を費やしているような、子どもとしては活気のない沈んだ雰囲気だったように思います。子どもたちのさびしそうで元気のない様子に心を痛めて、先生方はよく演芸会などを開いてくださいました。上級生の歌や踊り、慰問の芸能人の歌やお話など、やっと楽しいという気持ちになれる時間ができました。「♪ 明日はお立ちか おなごりおしや」などという歌謡曲や、「青葉茂れる桜井の」(楠木正成 親子の別れ)の踊りなど今でもその振りを覚えているほど歌い、踊りました。

ホームシックになり宿を抜け出して一人で線路沿いに歩き横浜に向かってしまった子、布団の中でシクシク泣く子、重い病気になっても親と会えない子、唯一の楽しみの面会日があっても面会がなかった子、など今から思うと不憫で胸が詰まります。面会のうれしさやお土産品を見せたりしてはならないと言われました。そんな子どもの姿を先生方はどんな思いで見ておられたのでしょう? 大好きな先生も一人、二人と赤紙(召集令状)がきて、戦地に出征されました。そんなときには必ず歓送会を開き、お得意の歌や踊りでお送りしました。♪ 明日はお立ちか お名残惜しや…… |