ふるさとサイパン島は・・・

わたしは、開拓移民の子として昭和10年(1935)4月13日南洋サイパン島南村ダンダンに生まれた。

サイパン島は東京から南東に約2500キロのところに位置し、日本から最も近い南洋マリアナ群島に属している。面積は約185平方キロメートルだからほぼ千葉県と茨城県にまたがる湖、霞ヶ浦の広さだ。

熱帯圏内にあるため四季の別はない。年間の平均気温は27℃と常夏の島であり一年中泳ぐことができる。乾季と雨季の2季であり、雨が降るときはスコール(驟雨)であることが多い。いちばん高い山はタッポ-チョ(413メートル)である。

現在のサイパンはアメリカ自治領のため、アメリカ文化の色濃い島となっている。16世紀マゼランが発見して以来、スペインの統治が長く続いた。次いでドイツが引き継ぎ、第1次世界大戦後は日本の委任統治領となった。

開拓移民となった父・修蔵

父修蔵はサイパン島に新天地を求めて、ある日、移民船で日本を離れた。渡航の時期や船名は不明。開拓移民として生きようと決断するに至った経緯や動機等についてもとうとう父から聞くことはなかった。今はただ、母が生前書き残した手記などを手がかりに推し量ってみるばかりである。

父は明治43年農家の4男として神奈川県中郡旭村(現在平塚市)に生まれた。青年期を迎えたのが昭和の初期であり、我が国は未曾有の大不況下にあった。農家の4男が己の将来に展望を見い出しえず苦悩の日々を送っていたであろうことはほぼ間違いあるまいと思う。南方への雄飛という選択はおそらく考えに考えた末の結論であったろう。

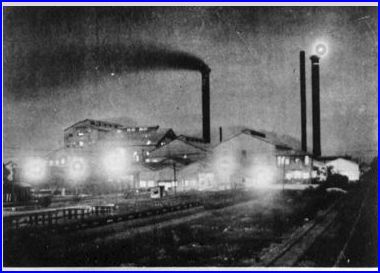

南洋興発(以下南興)の松江春次社長がサイパン・テニアンでサトウキビの栽培に成功し製糖会社を興し、拡大発展の途上にあった。戦禍に見舞われる前の地図にみるようにサトウキビを運ぶ軽便鉄道が島内をほぼ一周し、ススペの製糖工場の巨大な煙突から煙が絶えることはなかった。国内は人口過剰と貧困にあえいでいたが、南興では多くの開拓移民を必要としていたのだった。

狭い島に多くの学校

移民の子弟のための国民学校は島内各所に7か所を数えた。ガラパンには実業学校と高等女学校もあった。

実業学校には農業科と商業科があり、将来群島にあって実業に従事せんとする子弟を育成することを目的としていた。

高等女学校では、内地と同様の普通教育を受けることができた。

母・都を迎えて結婚

修蔵が単身サイパンに渡ったのは昭和7〜8年ころかと推測される。

最初の耕作地はわずか1町歩(3000坪・約10アール)にすぎなかった。7〜8町歩の農地取得を望んだが、そのためには妻帯者でなければならなかった。

「南興精神綱領」には「家族主義を基調とし同心協力すべし」と書かれている。事業の永続的拡大発展をめざす意図が伺われる1項だ。

母・都は大正3年青木家の次女として同じ中郡の大根村に生をうけた。修蔵とは、いとこ同志であり互いに知らぬ仲ではなかったようだ。が、修蔵に結婚を望まれたときは家族と別れ、未知の世界に飛び込むことへの不安から深刻に悩んだらしい。

昭和8年10月、都は横浜港から近江丸に乗船、日本を離れた。6日目にめざすサイパンの島影が見えてきた。珊瑚礁のリーフの沖で舟に移り、粗末な桟橋に降り立ったのだった。赤い褌1枚でココア色の島民(カロリン人)が手をさしのべたときは心底驚いたらしい。このとき修蔵から「大丈夫だよ」と声をかけられた。よほどうれしかったのか、老いてからも母には忘れがたい思い出となっていた。

とりあえず第1試作農場のパパイアに囲まれた社宅に落ち着く。都は、あいかわらず不安ななかにありながらも、一方では夢のような新婚生活を楽しんでいたようだ。沖縄出身の主婦たちから親切にされ、沖縄料理の作り方を習ったりしたという。

水が乏しくランプの夜の一家団らん

そのうち島の南部・南村ダンダンに7町歩の耕作地を得て移り住むことになる。このあたりは第1農場といわれていた。

高床式のトタン屋根の家で、当地としてはかなり大きな構えだった。北側の母屋の一部はコンクリートの大きなタンクだった。実は、島には川というものがなく、従って水道もなかった。そこで、屋根で受けた天水を樋でタンクに導き、溜まった水を飲料水や他の生活用水としていた。当然乾季と雨季では水位に大きな差がでる。乾季が終わろうとする頃は悩ましいほど水位が下がるのだ。

そんなある夜、タンクの水位を確かめた両親が溜息混じりに水不足の対策を話し合った。「子供が寝た後・・・」と思ってのことだろうが、わたしは偶然布団のなかで耳にしたのだった。

翌日は一家そろって海に向かった。それぞれが洗濯物をかつぎ、畑中を通り、ジャングルを抜けながら・・・。母が洗濯する。父は泳ぎ、子どもたちは色鮮やかな熱帯の魚の群れに目を凝らしたり、紺碧の海の向こうのテニアン島を眺めたりしていた。ラウラウ湾はいきなり深くなり、岸壁に砕ける波は子どもには危険なほど荒いのだった。

ともあれ、南の楽園と言われるサイパンではあったが、海水で洗濯せざるを得ないほど水対策は深刻な問題であったのだった。

夜になると見渡す限り漆黒の闇となった。繁華なガラパンの街とは違って第1農場に電灯がともることはなかった。石油ランプの下で夕食をすませ一家団らんを楽しんだ後は早めの就寝となるのである。子供たちで蚊帳を吊り、掛け声を合わせて一斉にもぐり込むのは実に愉快なことだった。

父は、しばしば私たちの相撲の相手をした。わざと大袈裟に負けてくれたりすると「自分は本当に強いのだ」と思った。その高揚感が寝床に入ってからも余韻として残った。

ランプのホヤをきれいにするのはわたしの仕事だった。掛け時計のゼンマイ巻き(※右の絵と文参照)、日めくりカレンダーの管理をまかされていることもうれしいことの一つだった。

家の周りの豊かな自然

自宅の門を入るとサンスベリア(白い花が咲く木)に挟まれた小径が直接縁側に通じていた。西側は道に沿ってコンクリートの大きな堆肥小屋があった。南興が毎年堆肥づくりのコンクールを実施していたのだが、父は受賞者の常連だった。

東側に2株の大きなホウオウボク(鳳凰木)が並び立っていた。マダガスカル原産の熱帯性常緑高木(マメ科)であるホウオウボクは、「サイパン桜」とか「南洋桜」と呼ばれサイパンを象徴する樹木となっていた。子どもはホウボクという言い方をした。3月頃から7月頃までが花の最盛期だった。5弁の緋紅色が燃えるように美しく、いま観光用のガイドブックでは火炎樹(火炎木とも)として紹介されている。

プルメリアの花は香りがよく黄や黒の大きな蝶があたりに群れては舞っていた。バナナやパパイアがたわわに実り、ほとんど放し飼い同様のニワトリたちが数十羽、庭木の間を見え隠れしていた。

家の周囲は東のタピアカ畑、門の近くが普段用の野菜畑で、それ以外は一面のサトウキビ畑だった。

その向こうを軽便鉄道の機関車が勢いよく、黒い煙を吐きつつ通り過ぎた。いつ眺めても飽きることはなかった。北側に外用の便所があった。風呂というものはなかった。北側からもタンク用のつるべが使えるようになっており、真っ裸になって頭から水をかぶればオーケーだった。そんな一部始終をタッポーチョはいつも見下ろしていた。

すき焼きを囲んだ家族の温もり

隣家は遠く、普段は人の出入りが少なかった。内地と同じように置き薬の人が来ることがあった。5色の紙風船がもらえるのがうれしかった。島民が魚をもってやってくることもあった。酒との交換を求められたが、父は応じなかった。委任統治に関する条件の中に「島民に酒を売らぬこと」の1項があるためだった。

「チャビラサイ」(ゴメンクダサイ)

ある日の午後、頭に荷をのせた沖縄の女性が姿を見せた。新鮮な牛肉をたっぷりいただいたのだった。(沖縄では、飼育している家畜を自家用の肉として処置した場合、切り分けて近隣に配って回る習慣がある)

父は早速自転車でアスリートの酒保に向かった。豆腐やシラタキを求めるために・・・。農場内には店がないけれども酒保に行けば衣食に関する一切の必需品がツケで購入できたからだ。サトウキビの収穫を終え、南興が買い取った時点でまとまった賃金が入ることになっていた。すると、折々に購入してきた物品の代金を通帳の記録により一括精算をするのである。これが南興のシステムのひとつだった。

当然その夜はすき焼き鍋を囲むことになる。「箸とらば天地御代の恩恵み、祖先や親の恩を味わい、いただきます」。そう、 そろって唱えてから箸をとる。

その夜、家族そろってすき焼き鍋を囲んだ風景は今でも鮮明に記憶している。3男輝夫の赤痢が癒えたばかりの頃だった。母は彼の皿に肉を避け、野菜(春菊だったか定かでない)、豆腐、シラタキなどを取り分けていた。会話が弾んだ。と、輝夫がいきなり立ち上がって鍋の中を覗くや、大仰に驚いてみせ、「あいやまあ! お肉いっぱいネー」と叫んだのだった。一家そろって爆笑だった。

ほの暗いランプの下ではあったが栗原一家はみな心温かく明るく、幸せであることをかみしめていたのだった。

太平洋戦争突入の翌年、

国民学校(現小学校)に入学

昭和17年(1942)を迎えた。昨年12月8日太平洋戦争に突入した我が日本軍はいま破竹の勢いであり、戦勝に沸き立つ内地の興奮は南の小さな島にも伝わっていたのだった。軍部のみならず「南の満鉄」と呼ばれた南洋一の巨大企業、南興も最盛期のさなかにあった。従業員はこのとき5万人を超えていたというが、父修蔵も栗原組の組長という現場の責任者として熱帯農業の発展に情熱を傾けていた。

そんな年の4月、わたしはアスリート国民学校に入学した。尋常高等小学校から国民学校に改まって2年目を迎えていた。1学年から男女別学だった。(国民学校は昭和22年3月まで続いた)。

学校へは一人で通った。東西南北とも隣家があまりにも遠く、誘い合う仲間がいなかったからだ。サトウキビ畑の間を北にしばらく行き、左に折れ、ゆるやかな坂を下る。軽便鉄道の線路を横切ると、鬱蒼と繁るソウシジュ林である。林の中の間道は急な坂だが、下り終わると学校に続く立派な道路に出た。ここまで来ると急に視野が開ける。アスリート飛行場(現サイパン国際空港)、学校、兵舎をはじめ多くの民家が密集し、高台の南村と平地が広がるアスリートは対照的な風景をなしていた。

学校に近づくと兵隊さんと出会うことがある。直立不動で敬礼すると返礼を受ける。なぜか上気してしまって顔が赤くなった。

兵隊さんの前で“のど自慢大会”

低学年は早々と課業を終えるので、奉安殿に最敬礼すると校門を出て右に進む。数分ほど歩くと兵舎が何棟か並んでいた。わたしを含め5〜6人の仲間たちは1人減り2人減りしながら帰るのだが、兵舎の前を通るときは、そろってひとかたまりになってワイワイゆくのである。

2年生になったある日、偶然兵舎から出てきた兵隊さんに呼び止められた。そろって敬礼するとにっこり笑顔で礼を返してくれた。

「兵舎に寄っていかないか」

という。わたしたちにとって兵隊さんは尊敬すべき存在だったので喜んで応じたのだった。兵舎に行くと7〜8人の兵隊さんが待っていた。みな思い思いにくつろいでいた。

学校の様子などを聞かれた。当時の子どもたちは自己表現が苦手だったが、それぞれが話すことを興味深げに聞いてくれた。そのうち、わたしたちの方から寄らせてもらうようになった。そのことを兵隊さんたちは喜んでいた。

あるとき、兵隊さんの方から新企画が提案された。一人ずつ兵隊さんの前で歌を歌うのである。ひととおり全員が歌い終わると兵隊さんたちが合議のうえ、順位をつける。成績の良い順からお菓子のご褒美がもらえた。このころの一般家庭では口にできないような色鮮やかでよだれが出そうなお菓子ばかりだった。もちろん1位と5位とでは賞品に差があるので、わたしたちは真剣だった。

わたしは、「モモタロウ」「赤とんぼ」「花火」など習ったばかりの唱歌を歌った。なぜかアピールしないのだった。「春の小川」「虫の声」「紅葉」「いなかの四季」など尋常小学校唱歌を歌える子がだいたい上位に選ばれた。わたしが知らない唱歌を大きなお兄さんお姉さんがいる子のなかに歌える子がいるのだった。

兵隊さんたちは故郷に残してきた我が子や四季のある祖国に思いを馳せつつ拙いわたしたちの歌に耳を傾けていたのかな・・・と、いまになって思うのである。

右手にパイナップル畑が続き、その先に先生方の官舎が並んでいた。官舎の向かい側が学校だった。12教室程度の小さなトタン屋根の木造校舎だ。

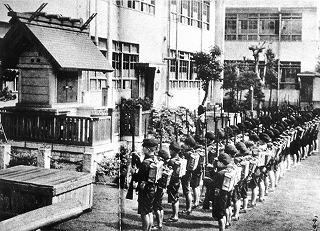

正面には奉安殿(天皇皇后両陛下のご真影と教育勅語が納められていた)があった。登校すると直立不動で最敬礼することになっていた。下校時や、たまたま奉安殿の前を通る時も同様だった。

儀式・行事を最重要視した国民学校令

わたしが「国民学校令」に基づく正規の教育をアスリート国民学校で受けることができたのは2年生までだった。1年生の担任は小林訓導。若い男の先生だった。2年生は木元という中年の女先生だった。記憶の底に沈んでいたその間の出来事が1年生のときのことであったか2年生であったか・・・いまは確かめようもないほど曖昧模糊たるものになってしまっている。寂しいことだが・・・。

「国民学校令」には「国民学校は皇国の道に則って初等普通教育を施し、国民の基礎的錬成を為すを以って目的とす」とある。

「基礎的な錬成」として最も重視されたのが儀式・行事であった。4大節(紀元節・天長節・明治節・元日)はその最たるものだった。

教室から式場に向かう前に「いっさい私語をしてはいけない」「鼻をすすってはいけない」「君が代を歌う前や終わったあと咳払いをしてはいけない」「上目遣いで前を向いてはいけない」などの注意があり式が始まる前から異常な緊張を強いられた。列の前の担任の表情もいつもと違った。最敬礼に続いて校長の「教育勅語奉読」となるのだが、いかにも大仰で日常性からかけ離れた所作は笑いをこらえるのに苦労するほどだった。

どうも苦手な体操、武道・・・

「基礎的錬成」を直接めざす教科として体操・武道があった。

1年生から柔道と剣道を習った。柔道は受け身程度に終わったが、剣道は防具を身に着け竹刀を振るところまでやった。

学級には朝鮮半島出身の子弟がかなりいた。創氏改名によって「吉田マンジュウ」「大山一隆」などと呼び合っていたが、本名は聞いたことがない。1年生で10歳を超える子もいて、4〜5歳の年長者は普通だった。

背が高かったわたしは武道のとき、どうしても年長の彼らと対戦することになる。体力負けするだけでなく気迫でも及ばなかった。家の近くに友達がなく、遊びを通して他人と競い合う経験に欠けた。「栗原さんの坊ちゃん」と持ち上げられ、結果としてひ弱に育ったに違いなかった。遊びを知らないわたしは、学校の校庭でも大勢の輪の中に入っていけなかった。

運動会の徒競走はビリだった。背の順にならんで組を作ると、わたしはいつも最後の組になった。そこには吉田君や大山君がいたのだった。運動会の種目は軍国主義の色濃いものだった。遊戯は平素と違って男女一緒で2人が向かい合った。男子が兵隊、女子は従軍看護婦ということで・・・。

♪肩をならべて兄さんと 今日も学校に行けるのは

兵隊さんのおかげです お国のために

お国のために戦った 兵隊さんのおかげです

「兵隊さんよありがとう」のレコードに合わせて踊るうちに音楽を通して「兵隊さん」に対する親しみや感謝の心情を育てようというのが狙いだったのだろうか。団体競技は木製の鉄砲でワラ人形を突いて戻ってくるリレーを4組で競い合うのだった。

近くに南洋神社があり担任に引率されてお祓いを受けたことがあった。(とにかく時代は神道一色だった)。

ある日、神社の広場で相撲大会が開催された。対戦相手は背が高く筋骨隆々の吉田君だった。すこし粘ってみたが、難なくひねり倒されてしまった。テントの来賓席で父が、賞品の山を前に勝負の一部始終を見ていただけに情けなかった。

大好きな国語の教科書

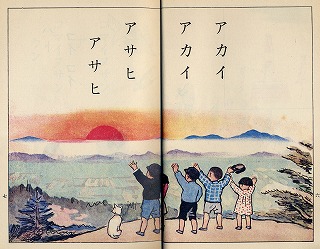

「アカイ アカイ アサヒ アサヒ」で始まる国定教科書「ヨミカタ 1」を初めて開いたときの喜びは内地の1年生以上だったろう。インクのいい匂い、美しい色刷りの挿絵に魅せられてしまったのだ。教科書だけがわたしが持っている本のすべてであったのだ。

わたしは「国語」が大好きだった。「アカイ アカイ・・・」から始まる「ヨミカタ1」は「モモタロウ」で終わるのだが、音読を繰り返すうちに暗記するまでになった。学校から帰る途中ソウシジュ林の近くの草むらに腰を下ろし授業で習った所を大きな声で2〜3度音読してから家路についた。音読すると気持ちが良かった。

このころの授業は教師主導で、生徒はほとんど発言することなく静粛であることが良しとされていた。教室の高い所に「正しい姿勢」の掛け図があり、生徒はみな行儀良くしていた。わたしの座席は一番後ろだったが、聴力の方は健全で、先生の説明をよく聞き理解した。

教材文は内地の四季にあわせた生活や行事が述べられていた。草・木・花も見たことのないものばかりだった。「ヨミカタ 2」の「冬 1」は「ケサ、ハジメテ 池ノ ミズガ コフリマシタ」で始まり、「冬 2」は「雪ヤ コンコ」からだった。そんな例は随所にあった。体験がないことは理解しがたかった。

「ワタシガ アルク オツキサマガ アルク」を習ったときのこと。ある満月の夜、家族そろって畑中の道を散歩した。わたしは月を見上げながら「・・・オツキサマガ アルク」と叫んでいた。

「ヨミカタ 2」に「カゲエ」があった。ある日の夕食後家族そろって影絵をして遊んだ。大きな犬、狐、鳶、小さなイヌ、キツネ、トビが壁に映り出され、歓声があがった。生活にとけ込む教材文には「花サカジジイ」や「ウラシマタロウ」などとは違った楽しみ方があった。

「ウタノホン」の唱歌も内地の四季や行事、花などの歌だった。イメージできない歌詞もかまわず歌った。

こうした我が家の団らんの毎日を思うと、戦争はどこか遠い所のことに思われた。まだ島全体がゆるんだ空気につつまれていた。 |

|

|

|

|

戦前の平和な頃、サイパン島の地図。霞ヶ浦ほどの広さの島に公立学校が9校もあった産業と文化面でも栄えていたことがうかがえます。クリックし拡大してご覧ください |

|

|

|

|

|

戦禍の前はヤシの葉繁るサイパン島といわれた。いまは少なくなり昔の面影はない。手前のヤシの幹に銃弾の痕(あと)が見えている |

|

|

|

ゼンマイ巻きのオジさん |

|

|

|

|

|

イラスト/石野英夫(元住吉) |

|

大正5年(1916年)頃、私がまだ5歳、横浜は神奈川二ツ谷町の祖母の家に黒い前掛け姿の男の人が何日おきかに必ず回ってきました。その人が来ると家族は時計が掛けてある柱の下に踏み台を持っていくのです。

「ゼンマイ巻き」という専門の職業だったのか、幼い私には分かりませんでしたが、ギューギューという音を聞きながら「なんで家の人が巻かないのか」不思議に思っていました。

「とうよこ沿線」編集室発行 山室まさ著『雀のお宿』から |

|

|

|

島の東側は急峻な崖が紺碧のラウラウ湾にそそり立つ。ここはわが家の近く、よく見慣れた景色です |

|

|

|

|

|

島の西側の海岸線は東側と対照的で白い砂浜が続いています。細い葉の木は海岸に生い茂るトクサバモクマオウ(別名トキワギョリュウ) |

|

|

|

土着民カナカ人の民家。高温多湿の気候のため通風の良い高床式 |

|

|

|

|

|

南洋最大の企業「南洋興発製糖会社」の工場。24時間フル操業、煙突の煙は絶えなかった。従業員数は5万人を超えていたそうです |

|

|

|

|

|

ホウオウボク(鳳凰木)は、「サイパン桜」とか「南洋桜」と呼ばれ、サイパンを象徴する樹木です |

|

|

|

|

|

島の畑はどこまでもサトウキビ畑が広がる |

|

|

|

|

|

強力な鋏脚でヤシの実を割ることができます。また、銀食器や鍋などキラキラした物を持ち去ることから、英語では Robber Crab (泥棒蟹)あるいは

Palm Thief (椰子泥棒)などと呼ばれます。生息域がインド洋の最西端からミクロネシアまで広がっていて、生息地域により明るい紫色から茶色までいろんな色をしています。

ヤシガニは陸上で生活をする最大の甲殻類。名前の通りカニに似ていますが、オカヤドカリの仲間です。雄は雌より大きく体長は40センチを超え、脚を広げると1メートル以上にもなり、4キログラム以上に成長します |

|

|

|

|

|

栗原さんの手記のなか随所に出てくる「ソウシジュ(相思樹)」の花です。どなたが名づけたか、「相思樹」とはロマンティックな名前。蹴鞠のような黄色い花も可愛いですが、木は繁殖力旺盛な強い木で痩せ地でも荒地でも良く育ち、島には鬱蒼としたソウシジュ林が各地にあります |

|

|

|

|

|

奉安殿(左建物)の前で小学生でも軍事教練 |

|

|

|

|

|

|

| 栗原さんが国民学校(現小学校)1年生のときヨミカタ(国語)の教科で最初に習った第1ページ。当時の教科書は片仮名でした |

|

|

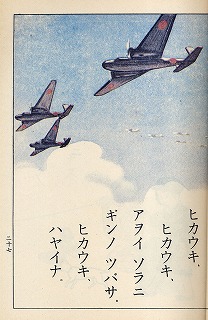

同じく「モンブセウ」の1年生国定教科書。「ヒカウキ ヒカウキ・・・」。

若い読者の皆さん、読めるかな? |

|