|

|

|

多年草「イタドリ」の花

疼(いた)みを取り去る効果があるので、疼取(いたどり)がその名の由来。新芽の軸は中が空、折るとポンと音がするので、別名「スカンポ」とも呼ぶ |

|

|

|

|

|

まだ30代の母と家族3人、大磯で |

|

|

|

|

|

|

|

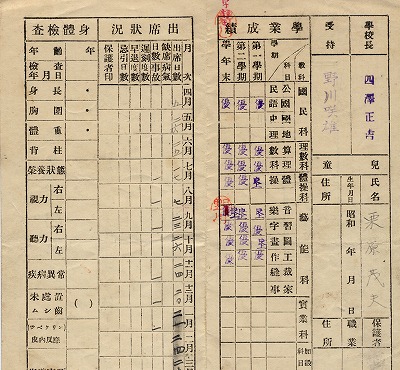

大磯町国民学校4年生当時の通知表。転入のときには身体検査が終わっていたので空欄になっている |

|

|

|

|

|

http://homepage2.nifty.com/higeneko/t-dai.htm

上記ホームページから写真と以下の文を転載させていただきました

〜〜〜〜〜〜 〜〜〜〜〜〜〜〜〜 〜〜〜 〜〜〜〜〜〜〜〜

どう言うわけだか、急にちゃぶ台が作りたくなってしまいまして、急きょ製作に取りかかりました。

今回の材料はすべてダイソーで揃えました。だもんで材料費は、総額300円。製作時間は3時間ほどで色塗りも含めると、半日で充分出来あがりました。

丸型ターンテーブル。角材2本セット。木材用塗料。これらをダイソーで購入したのであります。

ジャジャ―ン、こんな風になるのであります。 |

|

|

|

|

|

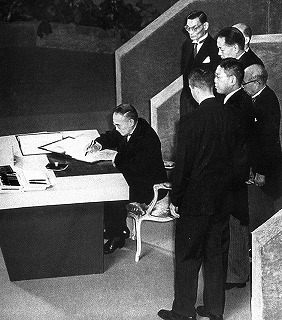

サンフランシスコ平和条約

昭和26年(1951年)9月8日アメリカ合衆国サンフランシスコで48カ国が集まり平和会議が開かれ、平和条約を結んだ。著名するのは吉田茂首相 |

|

|

|

|

|

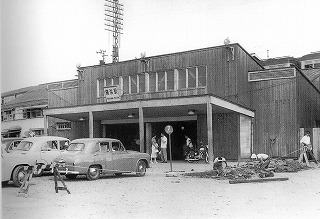

著者が横浜国大入学の年、昭和30年(1955年)の横浜駅西口と東横線ホーム。上に停車しているのは東横線の電車。

当時の西口は「裏口」といわれ人通りが少ない寂れた一角だった。「夜間は追いはぎが出るから・・・」と女性の一人歩きを親から注意されていた場所だった

「とうよこ沿線」第29号から

2008年統計の「1日平均の駅別乗降客数ランキング」では、1位新宿駅360万7千人、2位池袋駅、3位大阪駅・梅田駅、4位渋谷駅、5位横浜駅の210万6千人・・・。今やわが国を代表する人間集積の繁華街の一つに |

|

|

|

|

|

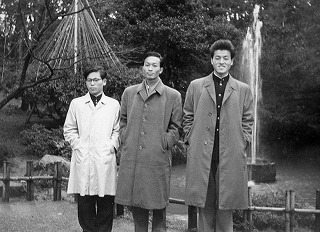

横浜国大4年当時の著者(中央)。間もなく教員免許状取得だ! |

|

|

|

|

|

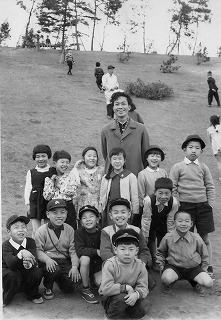

横浜市立東小学校で教育実習を経験した。三ッ池公園への遠足に付き添ったのも貴重な体験となった

|

|

|

|

|

|

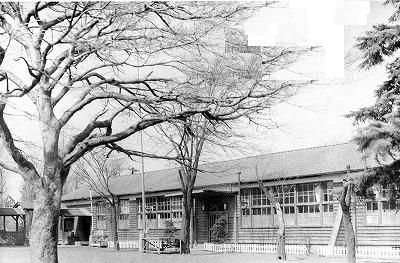

新米教師として昭和34年最初に赴任した、横浜市立高田小学校。1学年1学級の小規模校だった。当時はまだこのような木造校舎は多かった |

|

|

|

|

|

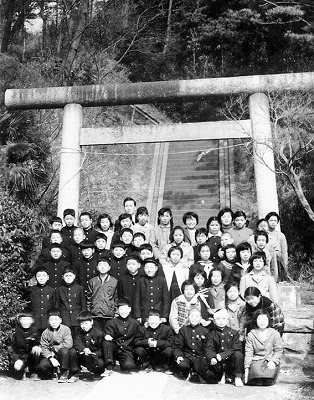

最初に赴任した高田小学校の教え子たち。卒業間近のある日、天満宮の石段の前に勢ぞろいした。6年間同じクラスで苦楽をともにしてきた |

|

|

|

|

|

新米教師の授業風景。クラスの人数は50人を超えていた。みんな明るくていい仲間たちだった |