ふるさとへの思い

開拓移民の子として南の島サイパンに生まれたわたしは、人に「あなたのふるさとは?」と問われたら「玉砕の島サイパンです」と答えることだろう。そして機会があればふるさとの地は訪れたくなるものだ。

父母のふるさと日本

ふるさとサイパンで幼いわたしが平和な日々を過ごしていたころのこと。父母は一家団らんのひとときによく内地のことを語ってくれた。ランプに照らされた二人の表情はいつもより輝いて見えた。故国の山河。四季を彩る草・木・花。年中行事の数々・・・

。それらがいかにも楽しげに語られるとわたしの想像の翼はとりとめのない飛翔を繰り返すのだった。

国語の読本で「雪ヤ コンコ」「アラレヤ コンコ」など音読すると、雪を知らないわたしは自分なりのイメージを思い描き、それだけでもうじっとしていられない気持ちになった。太平洋のはるか北の方にあるという父祖の地、日本のすべてに憧れ、心を奪われていた。

晴れた日はよく海を眺めた。生きてでもいるかのように湧き、消えていく波頭のはるか沖に目を凝らしながら・・・。父母の生まれ育った地に思いを馳せ、ほとんど時の移るのを忘れるほどだった。

将来は軍人か教師に

父はまた、子どもたちの将来のことを話題にした。わたしには軍人になることを望んでいたようだった。

「それなら僕は海軍だ」

海軍式の敬礼をして父を喜ばせた。母は教師になることを願った。71歳で生涯を終えるまで常に母が敬慕してやまなかった尋常高等小学校の恩師、宇佐見先生の影響が強かったようだ。折に触れて語る母の話から父も母の望みは理解していたようだった。

「軍人でなければ教師だ」

というのが父の結論だった。後年、母から聞いて確信を得た。

「将来ぼくは海軍の軍人か学校の先生になるのだ」

おさなごころにも将来への夢はますますふくらんでいった。その先に橋本兵曹長と宇佐見先生を見ていた。

いずれは内地へ

両親は、しかるべき時期がきたらわたしの将来に必要な教育を受けさせるべく内地に戻るつもりでいたようだった。父も母も4人の子どもの将来に大きな夢を抱きながら土を耕していたのだった。南の島の栗原一家6人に幸せな日々が続いた。そして6人の幸せは内地での生活にもつながっていくはずだった。

戦争で一変、家族の運命

昭和19年(1944年)6月11日、米軍機動部隊による空襲を境にして一家の運命は一変した。サイパンは今次の大戦において民間の犠牲者を最も多く出した所と言われる。

わたしも、かの地で父と2人の弟を失った。父は軍属だったが、行方不明のままであり、弟たちは逃避行と抑留生活の中で栄養失調のため死んでいった。戦禍に翻弄されながら不思議にも生き残った母と利夫、そしてわたし。

戦争が終わり、1年半に及ぶ抑留生活を終えた親子3人は、昭和21年(1946年)の冬、憧れの内地、浦賀の土を踏んだのだった。4人の子どもに必要な教育を受けさせるために一家6人そろってやってくるはずだった父母のふるさと日本だった。

憧れ、心を奪われたわたしの国日本は、敗戦国として国民すべてが厳しい現実に直面していた。その後の歳月はあっという間に過ぎた。わが子は、わたしが特異な戦争体験を強いられていたあのときの年齢をすでに超え、平和の国の行き届いた教育を享受していた。

33年年忌供養の年 慰霊の旅

わたしは、両親の願いどおり小学校の教師となり、戦後の民主教育の一端を担う日々であった。底抜けに明るい子どもたちを前にして、どうかすると国民学校で学んだ低学年の頃の自分と比較しがちだった。

教師の仕事にも慣れ、妻を迎え、子どももできて、平穏な日々がようやくやってきた。「日々是好日」のゆとりのなか、いつかふるさとサイパンに強く惹かれるようになった。機会があれば訪れたかった。昭和51年(1962年)夏、そのときがやってきた。まだ元気だった母、名古屋の弟、そしてわたしの3人は伊丹空港からグアムに向かった。(当時サイパンへの直行便はまだなかった)

昭和51年という年は、戦禍に遭い、3人の肉親を失った昭和19年から数えて33年目にあたった。33年は年忌供養の年である。サイパン行きは鎮魂の旅だったのである。

|

| 弟2人が眠る共同墓地・・・収容所があったところだ。ホウオウボクの花が散って絨毯のようだ |

共同墓地を訪ねる

8月1日、わたしたちはサイパンの第2の町チャランカノアを訪れた。町のそこここに戦車や機関銃などの残骸が残っていた。元キャンプ(ススペ捕虜収容所)だったあたりは島の人たちの住宅地に変わっていた。

あまりに無造作に埋葬された弟たちの墓地がどのような状態になっているか確かめたかった。ガイドに共同墓地だったあたりへ案内してもらった。

ヒャクニチソウ(百日草)が色とりどりに咲き乱れていたはずのそのあたりは、やはり島の人たちの簡易住宅になっていた。観音堂をはじめ、そことしれる痕跡はもうなにもなかった。わたしたちは近くの民家の庭先にわずかに咲くヒャクニチソウに向かって手を合わせた。

パンの巨木は健在だった。広場のまんなかでわたしたちに濃い大きな陰をサービスしてくれたのはおまえだろうか。わたしがおまえの枝で「おひな様」と地面に文字を書き、感動にふるえていたのを見てくれていただろうか。パンの木を見上げていると、遊びほうけてばかりいたキャンプの日々が走馬燈のようにこころをよぎった。

バンザイ岬の慰霊塔を前に・・・

翌々日、北端のバンザイ岬に立った。そこで集団自殺があったことは余りにも有名である。「太平洋の塔」と軍民共同の「慰霊塔」が建立されていた。「太平洋の塔」には「アジア太平洋新時代の創造と繁栄を祈願し、戦没者の霊に捧げる」という文字が刻まれてあった。

あたりは、民間人を含めた多くの命が散っていった所とは思えないほど静まりかえっていた。塔があるだけで人影はなく、戦争の記憶がなんだか風化してしまいそうに思えてすこし寂しかった。切り立つ荒々しい断崖だけが激浪に洗われ、波の砕ける音は同じリズムを刻んでいた。

|

慰霊のためにこの島を訪れる人はこの碑に向かって手を合わせる。兵器の残骸がこの周辺に集められている

|

深く厳しい沈黙の中にあって、遠い南の島で帰らぬ土となった肉親のこと、また、不思議に生きながらえ、再びこうして思い出の地を踏んでいる自分たちの数奇な運命をおもい、つくづく戦争というものの痛ましさ、罪深さを思わずにはいられなかった。

日教組の一員として平素口にしていた「教え子を再び戦争に送るな」のスローガンが、このときばかりは空疎でなく内実を伴う、ずっしりとした重みで迫ってくるように思われた。

「父ちゃん 僕はとうとう先生になったよ」

わたしのつぶやきは一瞬のうちに強風にかき消されてしまった。北の沖で泡立つ波だけがまるで生き物のように細かく動いていた。

草・木・花の記憶。 そして戦禍の記と憶へ

帰ったあとに一冊の分厚いアルバムが残った。

いま、改めてその一枚一枚に目を凝らすと、熱帯地方特有の自然と風物である。が、多くは紛れもなく太平洋戦争の爪痕なのだ。

エメラルドグリーンに輝く紺碧の海、西海岸の目にしみるような 白砂、東海岸の断崖に砕ける豪快な波浪・・・これらは珊瑚礁と火山が合体した島の色と音である。

プルメリアの酔うような香り、ホウオウボクやブーゲンビリア、ハイビスカ スなどの鮮やかな色のハーモニー、太陽の恵みであるバナナやパ イナップル・・・。

これらの草・木・花はみな遠く幼い日のわたしの記憶の底に沈んでいたものばかりである。 |

|

|

| 着陸時の機上から見たラウラウ湾。幼い日にいつも眺めていた青い海だ |

|

|

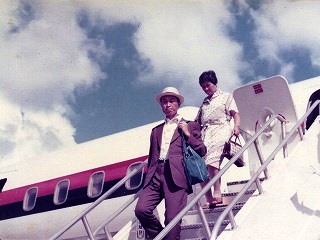

| グアム経由でサイパン空港に。タラップを降りる母とわたし。弟・利夫撮影 |

|

| サイパンの自然が歓迎 |

|

| ブーゲンビリア |

|

|

| ハイビスカス |

|

|

| ブルメリア |

|

|

| ホウオウボク(鳳凰木) |

|

| 戦争の記憶をとどめる戦跡 |

|

|

| 機関銃と大釜の前で感慨にふける母。このころは兵器の残骸がいたるところで見られた |

|

|

| 軽便鉄道の機関車。サトウキビを満載した数輌の貨車を従えて島を一周した。子どもの目には力強く頼もしく映った |

|

|

| 旧日本軍が造った防衛陣地のトーチカ。巨大なコンクリートの塊はまるで墓石のように立ち並んでいる |

|

| 幼い日々の思い出の地 |

|

|

| 母校アスリート国民学校(現小学校)があった辺り。飛行場に近かったため破壊しつくされた |

|

|

| 道路や鉄道に沿ってソウシジュの林が見られた。写真はわたしの通学路だったところだ |

|

|

| 島の最高峰タッポーチョ山。周囲の景観は変わっても山の姿はそのままだ |

|

|