|

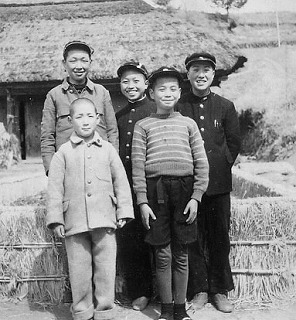

伯父の家(現平塚市)で従兄弟たちと

サツマイモの苗床の前で。後列真ん中が著者、前列右が弟・利夫くん |

|

|

スシ詰め電車

モノ不足は深刻。電車のダイヤも車両も極端に少ない。なのに乗客は多い。

デッキにぶら下がる人、窓から出入りする人あり。生きるため非合法のヤミ物資を求め、都会から農村へ食糧の買い出しに行く人がホームにあふれた

『とうよこ沿線』26号から |

|

|

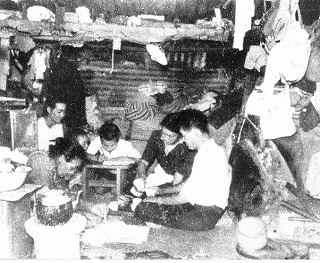

急造のバラック小屋

焼け跡に焼けトタンや焼け焦げた材木で小屋を建て生活する家庭も多かった

『とうよこ沿線』30号から |

|

|

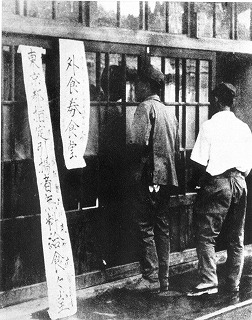

「外食券食堂」

配給された外食券がなければ外食できない時代。左の長い紙に「東京都指定引揚者無料給食食堂」と書いてある

『とうよこ沿線』43号から |

|

|

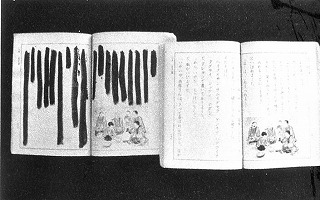

墨で塗られた教科書

終戦直後の教科書は、戦時中の教科書(右)を使っていた。軍国主義を鼓舞する表現は、左の教科書のように墨で塗りつぶさなければならなかった

『とうよこ沿線』30号から |

|

|

|

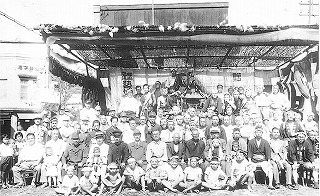

「引揚者帰国歓迎会」

家々に肉親や親戚一家が引き揚げてきて町内の新住民となった。町内会主催の歓迎会が開かれた 『とうよこ沿線』30号から |

|

|

昭和21年の自由が丘北口駅前

長く苦しい戦争が終わり、駅前に露天の店が並び、街に会話と笑いが戻ってきた

『とうよこ沿線』26号から |

|

|

昭和21年9月戦後復活した祭り

鎮守の森、神社の祭りの復活で急造のヨシズ張りの舞台を綱島西口駅前につくった。演芸会を開き、街は戦後初めて盛り上がった

『とうよこ沿線』46号から |

|