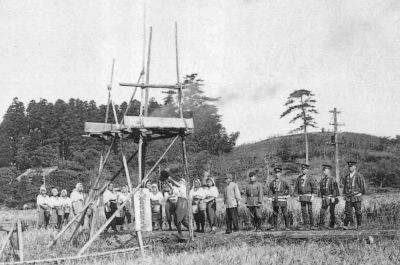

昭和19年秋、やぐらを組んだ監視所を前に防火演習開始!

後方は丸山。場所は大熊の通称「新堀」の田んぼです。

提供:斎藤敏夫さん(大熊町)

|

|

屋根の上まで水の入ったバケツを次々パス!

地上の人がから梯子の人にパス、それを屋根に上がった人にパスする。これは、かなり危険でハードな動作。昔から「なでしこジャパン」は強かった。

提供:斎藤敏夫さん(大熊町)

|

|

昭和の高度経済成長期から平成時代へ

農家の主婦たちの「大熊生活改善グループ」活動の事例を見る

|

|

昭和38年9月、杉山神社境内に横浜市青少年の家が落成

この建物が昭和58年、大熊町に払い下げられ大熊公民館となりました。

これが大熊町住民結束の“導火線”となり、ここが農家の主婦の集まり、大熊生活改善グループの活動拠点となるのです。

提供:斎藤敏夫さん(大熊町)

|

|

|

|

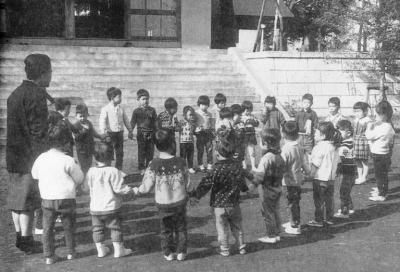

昭和41年頃、青少年の家に農繁期託児所

託児所に子供を預けた母親同士が知り合い、グループ発足のきっかけになりました。

同グループ発足25年記念誌「まちの畑でスクラム組んで」から(以下同じ)

|

|

|

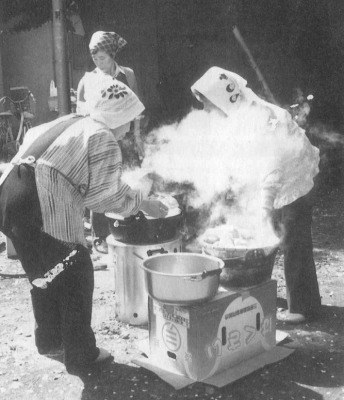

昭和58年、みかんジュースづくりを実習

|

|

|

平成4年、会発足25年記念にハワイの農家にホームスティ、農業実習

日系人の農家にホームスティし人情の機微に触れたこと、地道に一生懸命働く若者、老いても元気はつらつとした生活態度など数々のことを学びました。

|

|

|

|

平成3年、産業道路の端で共同経営の直販店

昭和59年から自家栽培の野菜、手づくり惣菜・味噌・菓子・ジュースなど会員各自が値付けして持ち寄るので品数も豊富。価額も良心的で安いと大好評です。だいたい午前中で売り切れ、閉店になります。

|

|

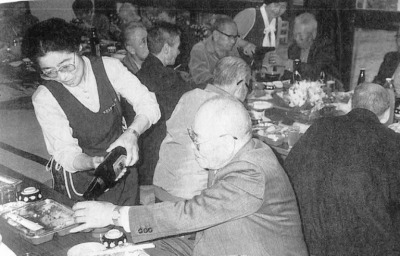

平成4年4月、大熊町のお年寄りを招いて昼食会

直販店の利益を地元に還元し定期的に昼食会を開いています。料理は店屋物ではなく、会員の手づくり料理です。

|

|

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください