�吳14�N�i1925�j�m�g�j���W�I�����J�n�����A�ԑg�ɓo�ꂵ���q������

|

�吳14�N�A�m�g�j�̃��W�I�ԑg�Ɋy�퉉�t�ŏo�������s�c�q�포�w�Z��Q������i���ܖ{���w�Z�j�̂R�`�S�N��

�@�F�_��s�|����i�ܖ{���j |

|

�@

�@�m�g�j���A�킪�����̃��W�I�������J�n�����̂͑吳14�N�A������88�N�O�̂��Ƃł��B

�@���̔N�ɓs�c�q�포�w�Z��Q������i���ܖ{���j�̎����́A�_��ِÁi��傤�j�搶�i�ܖ{���E�^�Ǝ��Z�E�j�Ɉ�������ē����E�����R�̓��������ǂŃ��W�I�ԑg�ɏo�����܂����B���̉_��ِÐ搶�̋����q�ŏo���҂̂���l�A�������E�Ԏq�v�ȁi�ܖ{�����܂�̓������ŁA�Ƃ��ɑ吳�R�N���܂��88������13�N�����j�������̑̌�������̂��Ƃ̂悤�ɘb����܂����B

�@

�o���҂̉������E�Ԏq�v�Ȃ̘b

�@�����̓s�c�q�포�w�Z��Q������͂S�N���܂łŁA�T�N������͒r�ӂ̖{�Z�ɒʊw���܂����B������̃n�[���j�J�y�c�͂R�`�S�N���B

�@���̎q���������w����D�Ԃɏ��Ȃ�ď��߂āA�܂��ĂⓌ���܂ōs���Ȃ�Ė��̂悤�ł����B�m�g�j�̕����ǂ͊֓���k�Ђɑ����ĉ��������Ƃ����̂ŁA�킵��q�����������ʑ��n�[���j�J�͂������A�ق��̊y��������čs�����̂ł��B�����ǂɒ����Ă��牽���Ԃ��҂��A�悤�₭�n�܂����������Ԃ���W������d�c�E�B���̓��͒��������������A��V���Ƃ����Ύq���̐Q�鎞�Ԃ��������A�����Ė����Ă˂��I

�@���̓��ɔ����Ė������ی�A�ِÐ搶�̂����̖{���ʼn��Ȃ��m�Â��Ċo���čs�����̂ɁA�u�ׁ|�g�[�x���v�Ɓu�t�J�v�̂Q�Ȃ����ŏI�����������B�A��͏����w�܂łǂ��A�����̂����m��Ȃ��قǁA�݂�Ȃ悭�������悤���ˁB�ł��A�m�g�j�̃��W�I�����J�n�̔N�ɏo������Ȃ�Ĉꐶ�̎v���o�ł���B����ِ͗Ð搶�̂��A���ƍ�����ϊ��ӂ��Ă��܂��B

�@�ِÐ搶�͂������̂����������͂����Ă̓��b�p�A�n�[���j�J�A���@�C�I�����Ȃlj��ł��y����Ă͂킵�玙���ɗ^���A��������Ɏg����܂ō��ؒ��J�ɋ����Ă����������̂ł��B

|

|

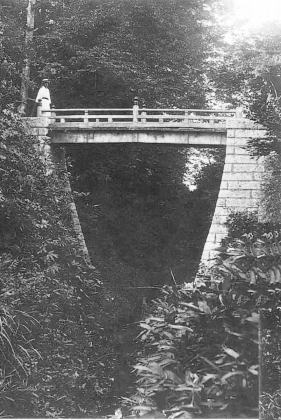

�@���a�V�N�S���A�s�c�q�포�w�Z��Q������i���ܖ{���j

�@���̍Z�ɂ͌��݂̐ܖ{�����������̏��ɂ���܂����B

�@�F�_��s�|����i�ܖ{���j

|

|

�@�@�@�@�@�@�ʐ^���̌��݂̐ܖ{���w�Z

�@��F���w�ɂ����͓͂c�����L����A�̂ǂ��ȓc���n�тł��B

�@2018.8.18�@�B�e�F��c����

|

|

|

|

|

�R�l�̈�Y�A���P���ʂ�

|

|

|

�吳13�N�A���P���ʂ��ɑ��l�̕���ŋ[���i���ڂ��j�t���́u�������v����

�@7�N�Ԃ�v���ċu�������A�p���x��A�ܖ{�k�n40�����i�S���u�j�̐��c�ɐ���������悤�ɂȂ�܂����B

�@�@�F�_��s�|����i�ܖ{���j

|

|

�@�ʐ^���̓��P���ʂ��ɉB�ꂽ�R�l�̌���

�@�ʐ^���́u���P���ʂ��v�ɂ͐�l�̕M��ɐs��������B����Ă��܂��B

�@�ʐ^��O�ɑ�F�삪����A�_�{�R�Ƃ����u�̌��������ɐܖ{���̐��c���L�����Ă��܂��B����������p�����s���A���͖��N�s��ł����B�����ł��̋u�������ėp���x��A���l�̕n�����~�����Ƃ����҂����܂����B

�@���M�Ƃ������m�Ƒ���l�̍����Y�A�Q�l�̘A���̋�J���������m�̖��E�����������`���܂��B���������������D�܂݂�ɂȂ��ăc���n�V�ŋu�̓y�����A���̓y�����b�R�ŒS��3�l�̎p�͑��l�̖ڂɂ́g���l�h�Ƃ����f��Ȃ������̂ł��B���A�₪�čH�����i�ނɂꑺ�l�͂��̌�����ς��A���X�ɋ��́A���ɑS�������Q�����H���͏����ł����B

�@���X�P���S���B����40�����ɐ�������

�@����Ȏ��A�s�K�ɂ������y�ǂ��ˑR����A���M�ƍ����Y�̓�l�͐������߁A�����Ƃ����ߎS�Ȏ��̂ɑ����̂ł��B

�@���̈�u���p���A���l�̐擪�ɗ����ēy�Ɗi�������̂́A���m�̖��E���ƈ⑰�����B���̌�A�H������ɂ���������A�Ă�8�l�̋]���҂��o���S�����c�c�B���l�͂��̎S�Ђɂ��Ђ�܂��@�葱���A�Ƃ��Ƃ��ܖ{�k�n40�����ɐ��𒍂����Ƃɐ��������̂ł��B

�@���̍H���́A�ˑq�p���Y���w�s�}�̋u�ɏE�Ӂx�Ƃ����{�ɂ͓V�����N�i1532�j���瓯8�N�i1539�j�܂ł�7�N�Ԃ�v�����ƋL����Ă��܂��B |

|

�@���a�X�N�A���l�̋��͂ş��p���x���Ë��r���ɂ��Ēn��H��

�@

�@���̐l�����͗������̉��Ŋ������j���ܖ{�̊F����B

�@�F�����P�Y����i�ܖ{���j

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐ^���̌��ݒn

�@����̋��͂ނ����u�������v�ł������A���͐^�Ǝ��̋߂��ɂ���u�^�Ǝ����v�ƌĂ�ł��܂��B

�@2018.8.18�@�B�e�F��c����

|

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@

���l�̕�炵

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a11�N�A�u���ڂ����̉��v������

�@�ʐ^��́u�������v��O�̑��p���ɑ�F�����番������R���N���[�g�̉������������̏��Ɋ����B���̏�ɕ��Ԑl�A�������T�l�ڂ������u��l���v�̐�X��A�����^�V�������B

�@���̉��͉����u���ڂ����v�̖k�����|����̉Ƃ̑O�ɂ��邱�Ƃ���A�n���ł��u���ڂ����̉��v���Ă�ł��܂����B�@�@�@�@�@

�@�@�F�����P�Y����i�ܖ{���j

|

|

|

|

�@�@�@�@�吳10�N�A�ł̗��A��

�@�����┯�^���吳����̉f���f�i�����܂��B�����썪�̉����P�Y����̑c��E�~�g����i��[�j�͑��q�����܂�A�c���E�����^�V������i�O��̒j���j�ƈꏏ�ɏ��c���̎��Ɓi���ց@�P�O�Y�Ɓj�ɗ��A�肵���Ƃ��ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�F�����P�Y����i�ܖ{���j

�@�@�@�@�@�@ |

|

�@�@���a12�N�A�������j�Ƃ̃A�C���X�̋����o����

�@�ܖ{�n��͑吳���ȍ~�A�����E���l�����̖�͔̍|������ɂȂ�A���ɒЂ��Ɗe��̕c�A�C�`�S�̐��Y���L���ł����B

�@�F�_��s�|����i�ܖ{���j

|

|

|

![]() �{�^�����N���b�N����������

�{�^�����N���b�N����������