|

大正時代の佐江戸地区

|

|

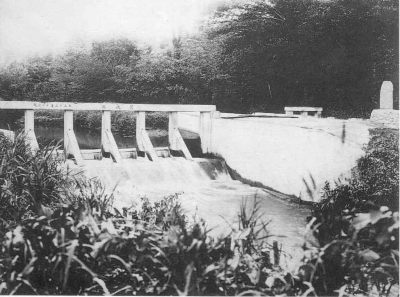

大正14年9月、都筑郡初のコンクリート堰が完成

|

佐江戸と緑区青砥に水利権があった万代堰は、現緑区小山町にあったことから「小山堰」と呼び、各農家の空俵を集め土嚢として積み上げ、堰としていました。それが関東大震で破壊し水田に水を引けなくなってしまったのです。

提供:根岸安民さん(佐江戸町)

|

|

|

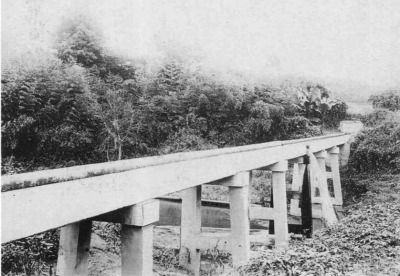

同時に完成した鶴見川を渡る鉄筋コンクリート製樋

向かい側は青砥、手前が佐江戸。現在の下水処理場付近にありました。

提供:根岸安民さん(佐江戸町)

|

|

|

|

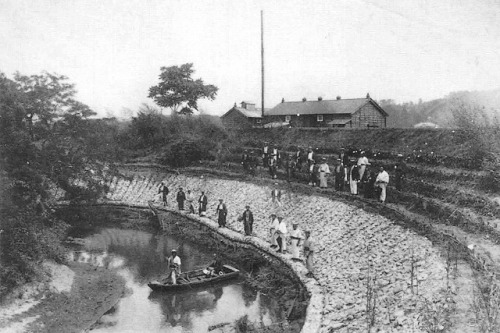

大正15年、千代橋下の鶴見川砂利護岸工事が完成

右手後方が川和町です。

提供:高橋信雄さん(川和町)

|

|

写真左の千代橋の上から同方向を望む

2013.8.17 撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

|

|

戦前、佐江戸の人々

|

|

昭和11年10月、中原街道面の福田弥三郎商店店頭

左の立て看板に「店舗装飾競技会一等賞入選」と記さています。染め抜きの「福田屋」という暖簾の下に灯篭や盆栽が飾られ、タイル張りのタバコ売り場も当時としてはモダンです。

提供:福田敏雄さん(佐江戸町)

|

|

写真左の福田弥三郎商店があった場所、現在の「佐江戸交差点」

上下に中原街道、左右に上麻生道路が走り、正面の住宅の所に同店が建っていました。

2013.8.17 撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

|

|

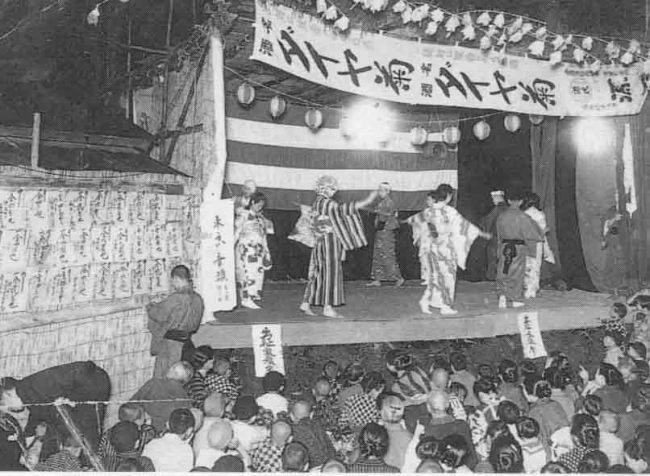

昭和18年9月、佐江戸青年団主催、出征兵士留守家族慰安演芸会

舞台の幕は、写真上の福田弥三郎商店から借用したものです。

提供:岡本徳蔵さん(佐江戸町)

|

|

|

|

|

|

終戦後の佐江戸の人たち

|

|

昭和23年こんな大勢が1台のトラックに乗って

箱根旅行

皆さんは佐江戸青年団員。現代ならもちろん、交通違反ですが、当時はトラックの荷台に幌をかけ、観光バスの代用として公道を走ることが許されたのですね。

提供:並木誠久さん(佐江戸町)

|

|

昭和24年7月、佐江戸の富士講の人たちが富士登山

場所は富士山・須走り口、米山館本店前。最後列右から5人目が−行責任者・並木誠−さん(誠久さん父)。

提供:並木誠久さん(佐江戸町)

|

|

|

|

|

昭和24年、佐江戸伊勢大々講中が神社で“鹿島立ち式”

当時のお伊勢詣では一生一代のこと、みんな立派な背広姿で勢ぞろいです。その時の講中21名のうちご健在の方は平成13年時、9名でした。

提供:佐江戸町内会

|

|

|

|

|

|

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください