|

都筑郡役所があった川和

|

|

旧都筑郡の郡役所 提供:根岸安民さん(佐江戸町)

かつての都筑郡は、現在の川崎市麻生区黒川から横浜市北部の丘陵地を経て横浜市旭区二俣川付近までの広範囲でした。現在の都筑区の範囲は、その極く一部でしかありません。

|

|

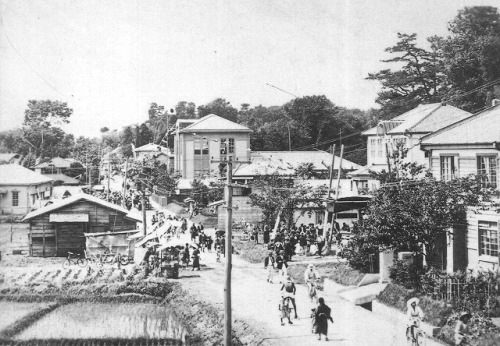

昭和10年、川和の通り 提供:高橋 弘さん(川和町)

田んぼと畑に面した通りは、自転車と歩行者だけの、のどかな光景ですが、右側に近代的な洋風の建物が並んでいます。

手前から農工銀行、郡役所、関東配電川和出張所、川和警察、その向かい側に警察署の武道館。通りから左手に一歩入ると一面の田畑が広がっています。

|

|

写真左の現在地

道路は上麻生道路。左手が川和郵便局、その向かい側に郡役所がありました。

2013.8.17撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

|

川和の二大名物

|

|

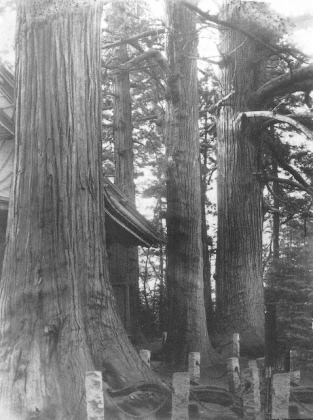

昭和15年、樹齢1000年以上、川和八幡の大杉

川和八幡神社の周囲に天に向かってニョキニョキ突き出た杉の大木。なかでもご神木の目通しは子供6〜7人が 手をつないで回るほどの太さ。これは地元民の誇りです。 大日本老樹銘木誌に「都田の大杉 川和八幡宮内の地上5尺の周囲2丈4尺余樹高28間、樹齢一千年以上、伝説なし」と記されています。

|

|

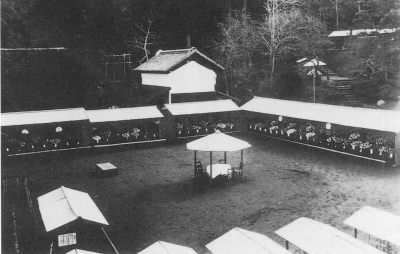

昭和4年、全国的に有名な菊の展覧会

江戸時代の文政年間(1810年〜1830年)から栽培された菊は、「川和の菊」として国内で有名でした。菊は幕臣の松浦氏から譲られたもので、それを研究栽培し新種の菊が宮内省に献上したこともあり、多くの皇族や著名人に親しまれてきました。

築山もある広い屋敷の中山恒三郎家の庭園で毎年丹精こめた菊の展覧会が開かれました。

提供:高橋信雄さん(川和町)

|

|

|

昭和初期〜戦時中の川和町、人々の暮らし

|

|

|

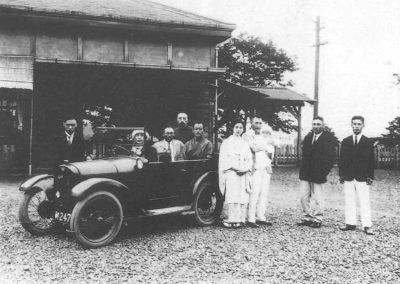

提供:高橋信雄さん(川和写真館) |

昭和4年、中山恒三郎家が観菊のお客を駅まで出迎え

川和町の酒問屋の老舗、中山恒三郎商店の中山家では毎年上記の菊の展覧会を催し、皇族方も観覧されます。重要な来客はフォードのハイヤーで中山駅まで出迎えました。

|

|

昭和5年、乗り合いバス停留所「川和郵便局前」

写真の前年、昭和4年、東京横浜電鉄(現東急)が東神奈川駅〜川和間の乗り合いバスの運行を開始しました。終始発の停留所は写真の「川和郵便局前」。向かい側は都筑郡役所(写真)です。

|

|

|

|

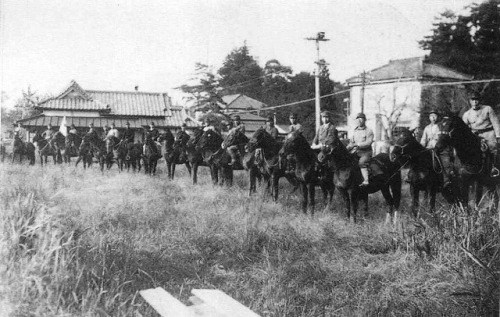

昭和13年、時の政府は農家に馬を委託飼育させ軍用場に

写真は都筑郡内の農家から馬を郡役所前に集め、軍用場としての第一歩を踏み出したところです。

|

|

昭和14年出征兵士の汽車が中山駅を発車

見送る人たちを後に汽車は八王子方面に向け、中山駅ホームを出発!

|

|

昭和10年、タクシー業とかき氷屋を営む細川さんの家族

この店は農工銀行の隣です。

|

|

昭和10年、写真左の細川さんの家庭

裸電球の下に食卓、その横にお櫃(ひつ)、時計の下に柱にかけた電話が当時の生活をしのばせます。

|

|

昭和10年、農繁期に農家の子供を預かる託児所

|

|

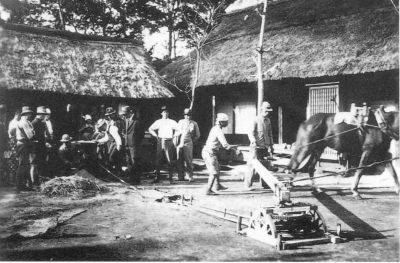

昭和10年、馬を使って脱穀作業の試運転

|

|

|

昭和37年創立 県立川和高校

|

|

|

昭和37年、見花山の丘陵地に校舎完成

川和町のはずれ、周囲は緑の山林と田畑に覆われた閑静な田園地帯。

|

|

平成6年、周囲に住宅が建ち、環境は一変しました

|

|

|

昭和39年冬の通学路

中山駅からバス停「立場」を降りると、吹きさらしの寒い畑道を通りぬけ、勾配のきつい泥んこの山道を登る“苦難の通学路”でした。

|

|

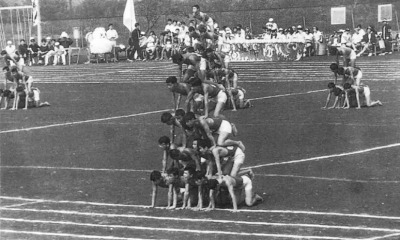

運動会は広いグラウンドがある本校の最大行事

|

|

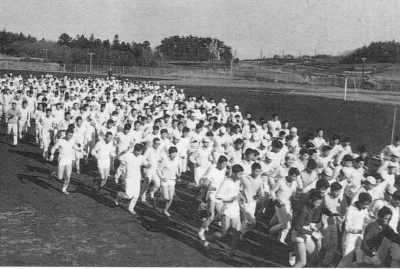

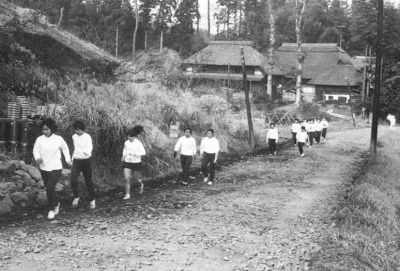

マラソン大会は全校生徒参加の恒例行事

昭和38年4月入学の第1期生から男子は8キロ、女子は4キロ走ります。

|

|

昭和38年東急バス路線柚木付近を走る(?)女子生徒

|

|

|

|

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください