پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ؛کa‚R‚O”N‚ج’JŒث’r

پ@’†‰›‚ج“yژè‚ج’†• ‚جچׂ¢“¹‚ح’†Œ´ٹX“¹‚إ‚·پBڈں“c’n‹و‚ج’nŒ`‚ح‘پ•£گى‚و‚è‚àچ‚‚¢‚½‚كگ…“c‚ةگ…‚ًˆّ‚¯‚¸پA’JŒث’rپEٹغ‘ٍ’rپEŒ “c’r‚ئ‚¢‚¤‚R‚آ‚ج—’r‚جگ…‚ًںَںٍ—p‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB

پ@‚±‚ج’JŒث’r‚حچ`–kƒjƒ…پ[ƒ^ƒEƒ“‚ج‘¢گ¬‚إ–„‚ك—§‚ؤ‚ç‚êپAŒ»چف‚جŒًچ·“_پuٹƒ–چè’†ٹw“ü‚èŒûپv•t‹كˆê‘ر‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ@’ٌ‹ںپFٹضپ@ٹx•v‚³‚ٌپiڈں“c’¬پj

|

|

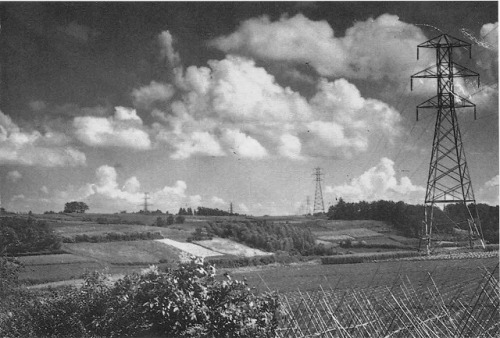

ژتگ^چ¶‚جŒ»چف’nپAŒًچ·“_پuٹƒ–چè’†ٹw“üŒûپv

پ@Œم•û‚ج“¹کH‚حگV‰Hپ`‰`“cگüپAچ¶‰E‚ج“¹‚ح’†Œ´ٹX“¹‚إ‰E‚ةڈں“c‹´•û–تپB‰Eژè‚جچ‚‘wƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‚حچ`–kƒjƒ…پ[ƒ^ƒEƒ“پEƒCƒI‚ج7”شٹظ‚إ‚·پB

پ@2013.8.9پ@ژB‰eپFگخگىچ²’qژq‚³‚ٌپi“ْ‹gپj

|

|

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ؛کa‚R‚P”N‚ج‘ه’ثŒ´

پ@چ`–kƒjƒ…پ[ƒ^ƒEƒ“‚جٹ²گü“¹کHپAگV‰،•lپEŒ³گخگىگü‚ةƒoƒX’âپu‘ه’ثŒ´پv‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‘ه’ثŒ´‚ج’n–¼‚حŒأ‚پAٹƒ–چè‘؛ژڑ‘هŒ´‚ة—R—ˆ‚·‚é‚و‚¤‚إ‚·پB‘ه’ث‚حٹƒ–چ肾‚¯‚إ‚ب‚پA—×گع‚ج“Œ•û’¬‚âڈں“c’¬‚ةژUچف‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚©‚ç‚»‚ج–¼‚ًپu‘ه’ثŒ´پv‚ة‚ب‚ء‚½‚و‚¤‚إ‚·پB

پ@’ٌ‹ںپFٹضپ@ٹx•v‚³‚ٌپiڈں“c’¬پj

|

|

_thumb.jpg)

پ@پ@پ@پ@پ@ژتگ^چ¶‚جŒ»چف’n

پ@‘ه’ثŒ´‚ج‚±‚ج•س‚è‚ح”_‹ئگê—p’nˆوپAژتگ^چ¶‚جڈ؛کa31”N‚©‚ç56”N‚àŒo‚ء‚ؤ‚àŒiٹد‚ح•د‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌپBچ‚ˆ³گü‚ج“S“ƒ‚ھ‰½–{‚àŒڑ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ@2013.8.27پ@ژB‰eپFگخگىچ²’qژq‚³‚ٌپi“ْ‹gپj

|

|

ڈ؛کa‚S‚W”N‚UŒژپAٹƒ–چèپEٹL’ث’JŒث‚ج“c‚ٌ‚ع‚ج“cگA‚¦

’ٌ‹ںپF‹gگى‹P’j‚³‚ٌپiٹƒ–چè“ىپj

|

|

ژتگ^چ¶‚جٹL’ث’JŒث‚ج“c‚ٌ‚ع‚ھ‘î’n‚ة‚ب‚ء‚½Œ»چف

Œم•ûپA‰®چھ‚جڈم‚جگX‚حپAژتگ^چ¶‚جگX‚إپAŒ»چف‚حٹƒ–چè’†ٹwچZ‘O‚جٹƒ–چèŒِ‰€‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ@2013.8.18پ@ژB‰eپFٹâ“c’‰—ک

|

|

|

|

|

|

![]() ƒ{ƒ^ƒ“‚ًƒNƒٹƒbƒN‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢

ƒ{ƒ^ƒ“‚ًƒNƒٹƒbƒN‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢