昭和7年から勝田〜新丸子間を乗合バスが走っていた頃

|

|

当時のバスは、いわゆるボンネットバスといわれるT型フォードで、定員は10人ほど。

大半の人が和服であったその当時、運転手や車

|

|

掌だけはモダンな洋服に腕時計、革カバンに革靴のスタイルで、住民とはみな顔なじみ。停留所でなくとも手を挙げれば途中でバスを停め、乗せてくれました。

|

|

|

昭和7年10月19日、乗合バス開通の日

この日は杉山神社の祭礼の日、しかも勝田〜新丸子間に念願の乗合バス開通の日という記念すべき日でした。

左手にバスの発着所の標柱「勝田〜新丸子 八木乗合自動車発着所」。

提供:関 敬一さん(勝田南)

|

|

昭和11年7月、勝田発着所に着いたボンネットバスの運転手と車掌

発着所の標柱が「八木乗合自動車」から「玉川乗合自動車」に書き換えられ、バス会社が変わったことが分かります。

提供:前田征江さん(東山田町。前田美容室)

|

|

|

昭和12年、日中戦争勃発、戦時下に

|

昼間も電灯が点くようになった昭和13年夏

この時、変圧器のある手前の電柱が建ち、それまで勝田の家々に電灯がつくのは夜だけでしたが、昼間も電灯がつくようになりました。

写真左端に勝田消防ポンプ小屋、中央田んぼの中の中原街道端の家は金子金太郎さん宅。その脇を出征兵士を送る行列が勝田橋に向かいます。左の丘は早淵川の向こう側、大棚地域です。

前年の昭和12年に日中戦争が勃発、戦争の機運が徐々に高まってきました。

提供:鈴木進さん(勝田町)

|

|

写真左の現在

2013.7.18 撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

昭和15年、東京のお客(?)、母と子

母親は旧姓鈴木ミヨさん。後方は勝田橋。バスで始発の新丸子駅から終点・勝田まで乗って東京からお客に来たのでしょうか。服装が地元の当時の子供たちらしくなく、都会っ子らしい。

後方右手の家は鈴木正三さん宅、左は鈴木仲七さん宅。

提供:鈴木進さん(勝田町)

|

|

写真左の現在

2013.7.18 撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

|

|

戦時下、関 恒三郎家の前 |

|

|

|

提供:関 恒三郎さん(勝田町) |

|

|

|

|

昭和12年、中原街道沿いの関 恒三郎家の4000坪の屋敷

中央左右の道が中原街道。中央の2階建ての建物は母屋ではなく、間口20m、奥行き4.6mの長屋門です。この門は江戸期の“安政の大地震”で崩壊、明治期に半分ほどに縮小して再建したものです。

江戸時代から先祖代々明治期まで“名主と代官”であった名門旧家。往時の代官の権勢がうかがえます。

|

|

|

|

写真上の現在の関家長屋門

2013.7.18 撮影:石川佐智子さん(日吉) |

|

関東で最古の母屋は室町末期の作

長屋門をくぐると、400年の風雪に耐えて現存する元代官屋敷、国の重要文化財指定の母屋。神奈川県下はもちろん、関東地区で一番古い民家です。関家は今もこの家で生活していて、柱・引き戸・棚までニスを塗ったように黒光りです。

撮影:岩田忠利

|

|

3代将軍家光が休息した書院

母屋の離れになっていて現存しています。

撮影:岩田忠利

|

|

|

|

昭和13年、関家の前の中原街道で軍隊の演習

帝国陸軍の演習が雨中、始まりました!

|

|

車やオートバイが出動、実戦さながらの演習

|

|

|

昭和17年、関家の関 弘さんが戦地で戦死され、その葬列が生家に別れを告げ、葬儀場へ

|

|

|

|

|

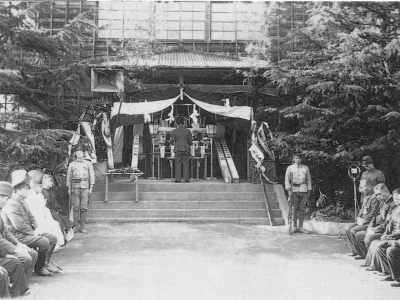

昭和17年3月、中川村戦死者3名の合同葬

中川村出身の3兵士が戦死、中川村合同葬が中川小学校で執り行われました。戦死者は陸軍上等兵・田丸平八さん(東山田)、陸軍兵長・高野泰明さん(東山田)、上記の陸軍兵長・関 弘さん(勝田)。

葬儀は中川小学校の玄関に祭壇が設けられ、神式でしめやかに……。

|

|

関家の葬列が葬儀を終え、関家に帰る

|

|

|

|

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください