戦時中、人々の暮らし

|

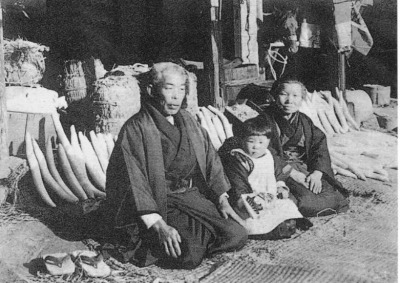

昭和6年、北山田の農家の庭先

タクワン漬けにする干し大根、馬小屋から顔を出す馬、霜除けのワラを敷いた庭。のどかな昭和初期の農家の情景です。

提供:男全冨雄さん(北山田町)

|

|

|

昭和12年、北山田でたったー軒の商店、田向屋

この田向屋(たむかいや)で村人は最寄品を間に合わせました。この店の前で小泉重男さんの出征式を行なったようです。

提供:前田征江さん(東山田町・前田理容室)

|

|

|

昭和13年赤松の大木を皇居前に移植する時

山田冨士の枝ぶりの良い赤松の大木を皇居前広場に移植するため北山田の人たちがトラックに積んだところ。

当時はクレーンなどの機械などはなく、中央の丸太はトラックの荷台に乗せるために使ったチエ−ンブロックの木。

この松は陸軍の観兵式の際、天皇陛下が乗られる観閲台後方の背景の松として植えられました。今でもこの木は皇居前広場に現存しているそうです。

提供:男全冨雄さん(北山田町)

|

|

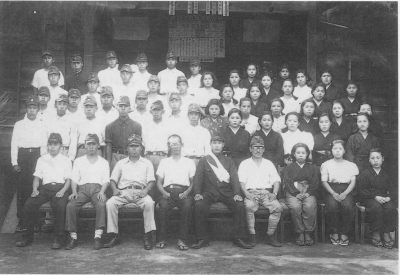

昭和19年夏、海軍志願兵・北村久雄さんの出征式

中川青年学校の同級生が武運長久を祈って送ります。 提供:栗原毅さん(南山田町)

|

|

戦後、人々の暮らし

|

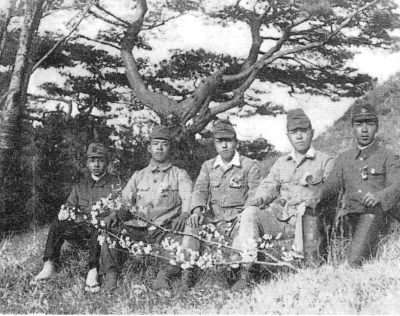

昭和23年、復員後も軍服を着ている北山田の青年たち

山田冨士で。右から3人目・男全喜三郎さん、同4人目・男全冨雄さん

提供:男全喜三郎さん(北山田町)

男全喜三郎さんが終戦で除隊するとき、人情家の部隊長がはなむけの言葉を。「実家は丸焼けで何も無いかも。手に持てるものは何でも持って帰れ!」。その持ち帰った軍服は終戦後のモノ不足時代、貴重な外出着として大いに役立ったそうです。

|

|

昭和22年10月、南山田のお祭りの山車と御酒所

左手の御酒所は現官の下バス停の西側、漆原和雄さんの屋敷の一画で野菜出荷所として使われていた場所。お囃子連中を乗せた山車は漆原大工さんに作ってもらい、牛に曳かせました。

前列から猿渡(旧姓小泉)アサ子、藤本(旧姓小泉)善吉、手綱を持つ今西与一、斎藤弥七、漆原司人 の皆さん。

提供:栗原毅さん(南山田町)

|

|

食糧難の昭和23年、女性も裸足で農作業

「女性が裸足でカッコ悪い〜!」なんて綺麗事を言っていられない時代。畑に種を蒔き、肥料を与え、生活のため野菜作りに必死でした。南山田町西谷戸の原で。

提供:栗原武夫さん(南山田町)

|

|

昭和27年、35頭の乳牛がいた男全冨雄家の放牧場

男全冨雄さんの家では野菜栽培と稲作のほかに乳牛も飼っていて、酪農の最盛期には放牧場に35頭もいました。

提供:男全冨雄さん(北山田町)

|

|

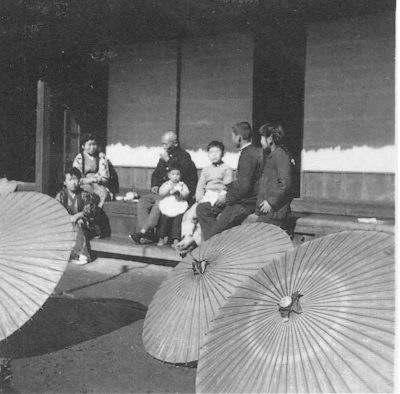

昭和27年、雨降りの翌日、陽だまりの縁側

前日、子供たちが登下校に使った唐傘を天日にさらして干し、家族は縁側でお茶休み。

この油紙の唐傘を見ると、雨の音や食用油のほのかな匂いを連想し、子供の頃の郷愁がよみがえってきます。

提供:関岳夫さん(勝田町)

|

|

昭和30年7月、南山田町で発掘された“南堀貝塚”

大学生や地元の人たちの手によって発掘された“南堀貝塚”の現場。発掘の結果、縄文時代の竪穴住居跡約50軒などが発見されました。この現場はご来臨の三笠宮崇仁親王が視察されました。

提供:関岳夫さん(勝田町)

|

|

|

昭和62年、北山田に初の交通手段、バス路線開通

今まで交通手段の無かった北山田に東急バスと臨港バスの2社が同時に北山田〜新横浜駅間の路線を開通させました。北山田地区にとっては有史以来の快挙です。

提供:男全喜三郎さん(北山田町)

|

|

|

|

|

栗原武夫さんの子供たちへの眼差し

|

|

|

|

昭和21年、栗原さん宅の井戸水を飲む北山田の子供たち

北山田の中川小の子供たちは、下校の途中、南山田の栗原武夫さん宅の井戸の前に順番に並んで次々喉を潤し、山越えの3キロの道を歩いて家路に着くのでした。

|

|

昭和27年7月、中川中学校の臨海学校

見事な脚線美を披露する女生徒。金沢文庫海岸で。

|

|

|

|

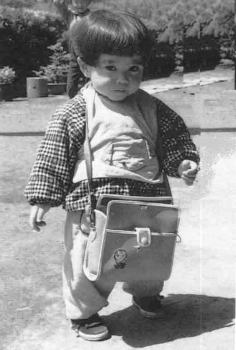

昭和37年、光子ちゃんの車掌スタイル

|

|

昭和34年4月、きょうは中川小の入学式

南山田・大善寺前の道で。

|

|

|

|

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください