中原街道、のちめ通り界隈

|

|

提供:前田理容室(東山田町) |

|

|

|

|

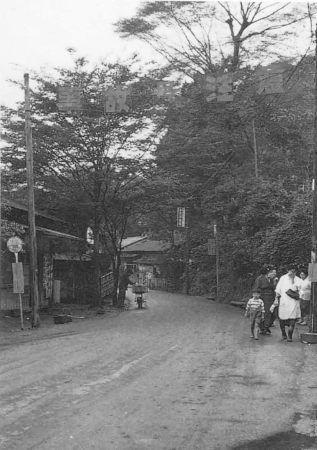

昭和38年9月、中原街道・のちめ通り

右手の森が通り名となった「のちめ不動尊」。昭和の戦前までは山田地区で最も賑わった通りでした。

|

|

|

のちめ不動尊のご本尊 |

|

写真左の現のちめ通り

右手がのちめ不動。

2013.7.14 撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

|

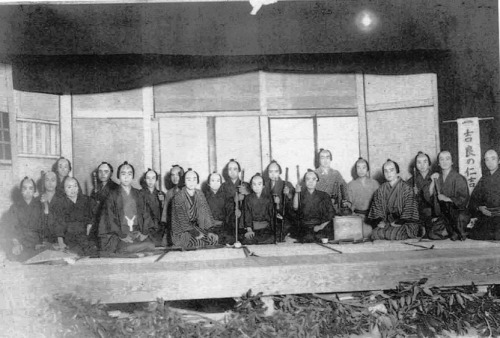

昭和初期の劇場「山田館」の舞台。中川村唯一の文化・娯楽施設

|

|

老人や若者に人気の山田館

劇場「山田館」は、のちめ不動尊の西隣、中原街道面にありました。収容人員は200人ほどで舞台の両側には2階建ての桟敷席があり、その下には駄菓子の売店も。ここにはけっこう名の通った浪曲、浸才、手品の芸人や芝居の旅芸人一座が来たり、映画の上映もありました。

興行が近づくと、砂利道ののちめ通りに大きなのぼり旗が何本も風になびき、若い衆は鉦や太鼓を打ち鳴らしながら近郷近在を回って出し物の宣伝に努めました。娯楽のない昭和初期、東京や横浜まで出かけなくても伝統芸能が楽しめるとお年寄りや若者に好評でした。

この山田館の前には下の写真の「山田タクシー」というタクシーの車庫があり、奮発すれば滅多に乗れないタクシーにも乗ることもできました。若い男女にとってはここが恋を育む社交の場でもありました。

興行のない日は富山の薬売りの定宿などに使われましたが、やがて戦火が激しくなり時代の波に勝てず閉館に。その後、この建物は川崎の溝口の軍需工場に移築されました。 |

昭和6年10月、山田タクシーの車庫が祭礼の御酒所に |

|

|

|

昭和11年のちめ通り「美容舗前田」(現前田理容室)

「床屋のトクさん」こと、前田徳次郎さんは父・金太郎さんが大正5年に世田谷・下馬から東山田に移転し理容店を開業したことから彼もこちらの学校を出てから家業を手伝いながら小遣いを貯めてカメラを買い、写真を撮り始めました。

幼な友だちや近所の人に声を掛けてはシャッターを切り、それを押し入れで現像、紙焼きしてはプレゼントしていました。こうして彼が生前撮影した写真が山田地区には今なお数多く残っています。

|

|

|

昭和8年、のちめ通りにあった飯田運送店

|

|

市場出荷の農家の労力削減、運送業

山坂の多い中原街道、その遠い市場までの道のり。各農家が早朝から荷車を引いて農作物を市場に出荷するその苦労は筆舌に尽くし難いものがあります。

その労苦から解放され、新鮮な野菜を大量輸送手段でより早く、より高い値段で売れる市場出荷はできないものか……それは農家の究極の問題でした。 そうした農家の強い要望から飯田嘉一さん(経営者。写真左の中央)の叔父、飯田正作さんは理解ある農家の寄金もあってトラックを購入し飯田運送店を開業しました。大正10年のことでした。

農家を回っては四季折々の農作物を積み、東京の荏原・大崎・蒲田の市場にピストン輸送するほど多忙な毎日でした。

|

昭和6年3月、東山田公民館で東山田青年会 総会記念

前から2列目の左から3人目が「床屋のトクさん」、前田徳次郎さん、同7人目は同青年会会長の栗原孝雄さん。

|

|

戦後初の昭和21年、山田神社祭礼

右手の森はのちめ不動尊。右手前の男の子は小泉忠工務店の小泉忠治さん、その隣の女の子が前田理容室の前田征江さん(5歳)。

|

|

|

昭和27年、屋号「鉄店」の栗原貞夫家の苗取り

田植え時になると、夏の風物詩のように毎年長野県から出稼ぎの女性3人がやってきました。

|

|

|

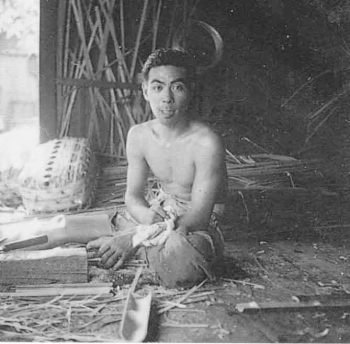

昭和37年、のちめ通りの繁盛店「篭(かご)屋」

長谷川和吉・梅吉兄弟が竹篭を編む「篭屋」があっていつも繁盛していました。当時はプラスティック製品はなく、農家の農作業用竹かご、家庭用品のザル作りに精を出していました。

|

|

|

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください