�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������Ɉڒz���ꂽ�����]���@�i�d�v�������j |

�@�@���a38�N�R���܂Őt��Q���ڂɂ����������]���@

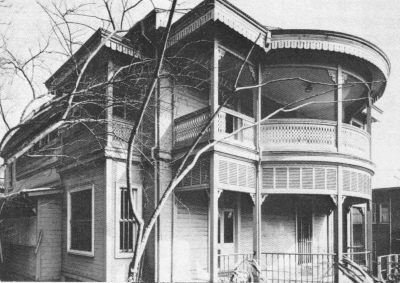

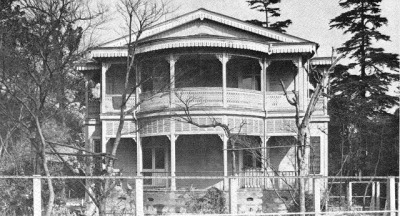

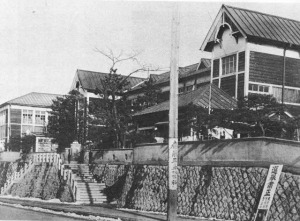

�@��݁E�����]���@�͏��a38�N3���܂ő㊯�R�̃q���T�C�h�e���X�̑O�𑖂鋌�R��ʂ�ɖʂ����t��Q���ڂɂ���܂����B���A�d�v�������̎w���������39�N�V��10�����ɂ�����c�@�l�������Ɉڒz����܂����B

�@�����]���͐��������̎���Ŋe�ȑ�b���C���܂����B���ẮA�Q���������[�g���]�̍L���~�n�ɔ�������V���̒뉀���z����A���̎ʐ^�̌����̂ق��A�a���̕ꉮ�A���̑��t���{�݂��z�u����Ă��܂����B�n���͖���10�N��A�����t�����X�l���X�J�X�̐v�ł��B

�@�F�����]���@�ۑ����͉�

|

|

�@�@�@�����V�c���V�����o�������ɂȂ�ꂽ�x�����_

�@�����V�c�͖���22�N�T��24���A���̐��m�ق̑�x�����_����O��ōs�Ȃ�ꂽ�V�����o�������ɂȂ��܂����B�c�@�ƍc���@�͗�25���A���������]�����㉇���Ă����{�\�Z�p�̉��ǐ��ʂ̓W����M�S�ɂ����ɂȂ��܂����B

�@�Q�ƁF�^���Џ����u�������������ڒz�H�����v

���ڒz��̐Ւn�́A���݁u�����R�����v�ƂȂ��Ă��܂��B���R��ʂ�ɖʂ����������u�̕������Ő��̂���L��A��ʂ̎Ζʂɂ͂Q�O���[�g���̑������܂��B���ꂽ���ɂ͕x�m�R�߂��A���͂̒��]�����͂ł��B

�@���T�C�g�́u������-World�v�i�s�����̂Q�j�Ɍf�ڂ��������B�����������Η����������B��c����

|

|

�@�y�n���q�@�̘b�u�吳�`���a�����̒��ڍ��v�@�@�@�b���l�F���쎛�j�Ⴓ���@��ށF���a60�N�W��

|

|

|

|

|

���쎛�j������

|

�@�吳�V�N�T���A�ŋ�i���`��j�썲�v�Ԓ��ɐ��܂�B�T�̂Ƃ����Z������ڍ��P���ڂɈڂ�A���ڍ����`�Œ��`�������ȑ�ցB���݁A���쎛���Ȉ�@�@��

|

|

��k�Ђł��Ď��E�|��Ɖ��������������ڍ�

�@�e���͎ŁE�c�����Őf�Ï�������Ă��܂����B�����T�A�킪�R�ƂP�A�R�l�̎q�����ĉƂ��苷�ɂȂ����̂ő吳12�N�t�A�������ڍ��ɏ����ȉƂ����āA�����z���Ă��܂����B

�@���̔N�̂X���P����������A�ˑR�A�֓���k�Ђ��c�c�B���̉Ƃ̕ǂ͖w�Ǘ����邵�A�Q�K�̃h�A�[���J�����������B�O�ŗV��ł������͗����Ă����܂���ł����B�Ă����ƁA�ׂꂽ�Ƃ͖��������悤�ɋL�����Ă��܂��B

�@���̕ӈ�т��|���u�����������ł��傤���B���̂Ƃ��łɂ����e���Ə����́A�����炪�炲�т̂���������ĎŌ����֓������̂������ł��B���ꂩ�璆�ڍ��܂ŗ���̂Ƀ^�C�w���B�����̂��т�����тɂ��ĐH�ׂȂ���A�R���ڂł���ƒ��ڍ��܂ŕ����ċA���ė�����ł���B

|

�@�@���ԁA�������A�D����A�吅

�@���w���̍��̖ڍ���́A�w�r���̂�����悤�Ɏ֍s���Ă���ł��B�앝�͍���肿����Ə������A��[�ɂ͖��̖A���̉��ɃZ������M�A�����ȐA�����B�t�͓E�ݑ��A�Ă͐��V�сA�H�̓g���{���A�q���̊i�D�̗V�я�ł����B

�@���̕ӂɂ����ԏ�����������������܂����B���̉Ƃ̑O�̏����ĉ�����̐��Ԃ����a�̏��߂܂ŁB�勴�̋߂��ɂP�����A���ꂩ�璩�q����̐��ԁA����ɎO�c�p���𗘗p�����ʏ���̂Ƃ���ɂP�����c�c�B

�@�h�R���̋߂����������������āA����������ڍ���ł��炵�Ă��܂�����B��̉��C�H�����I����Ă��������Ă��܂����ˁB

�@�D�����͓c�y�i�ł��j���ƃT�C�J�`���̊Ԃɂ���܂����ˁB���B���ς��n�܂������A���̕ӂɂ͂�������ꂿ���ŏ��K�͂ɂ���Ă��鉺���H�ꂪ�����ς������܂��ĂˁA���̍ޗ����^�Ԃ̂ɕ֗��Ȃ悤�ɂƑD���ꂪ�ł�����ł��B�Ƃ��낪�A�C��������Ă��Ȃ����Ƃ�Ԃ̔��B�Ȃǂł��܂藘�p���ꂸ�A�l����S�~�̉^���Ɏg��ꂽ���x�ł����B

�@

�@��Ԉ�ې[�����Ƃ́A�w�ǂP�N�Q��A�t�ƏH�ɂȂ���吅���o�邱�Ƃł����ˁB�ŁA���đւ��O�̎��̉Ƃ́A�����̒��ɐZ�����̃X�W�����Ă܂�����B���ꂩ��V�z�̉Ƃ͏�����l�Ԃ������Ȃ��ĕ����邭�炢�y�������������ł��B

�@���x�́A�^��������ƁA�����̐����Ȃ��Ȃ��������v�[���݂����ɗ��܂����Ⴄ�B�ڍ���̒��ł����̕ӂ��ł��Ⴂ���A���̂����O�����u�˒n�A�����ɂ݂�Ȑ����W�������Ⴄ��ł��ˁB�̂̑吅�́A�t���@�[�b�Ɗɂ₩�ɐZ������B���̐����Q���ԂقLj����Ȃ��B���������������͂��߂�ƃ^�C�w���B�ǂ�ǂ�~���o���Ȃ��ƁA�����̉Ƃ����ɉ�����u���Ă����ꂿ�Ⴄ�B�����͂ǂ̉Ƃ������֏��ł͂Ȃ������ł�����˂��B�吅�̌�Еt���̓z���g�ɖ��Ȃ��̂ł����B

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�q�ꂪ�A�����J���X�N�[����

�@���܂̐��c�����{�Ѓr���̏ꏊ�i���ڍ��摍�����Ɂj�́A��C�q��Ƃ����q��ł����B��C����́A�����l�̋߂��ɂ��q��������Ă��܂����ˁB���̂�����i�͂̂ǂ��ȓc�����i�ł������A���̃t���̏L�����������Ă˂��B�s�s�����i�ނ����ɂ���Ă����Ȃ��Ȃ����悤�ł��B

�@���̖q��̐Ւn��z�n�E���Β��ɂ������A�����J���X�N�[������������ł��ˁB�k�Ђɑ������X�N�[�������a�Q�N�A�����Ɉ����z���Ă��܂����B���w�����獂�Z�����炢�܂łŁA��������700�l�قǂ̐��k�����܂����B

�@�܂���p�ԂȂ�Ē���������ɐe���������h�ȃN���}�ő���}�������Ă��܂����B�O�l�Ɠ��{�l�Ƃ̐������x�̊i���͑傫�������ł��˂��B

�@�Ƃɂ����A�A�C�X�N���[���Ȃ�Ď������́A����̎������֍s���Ȃ���Ύ�ɓ���Ȃ�����A�����͂����H�ׂĂ�����ł�����ˁB���ڍ����w�Z�̉��̕��ɂ��Ⴀ�`��ƃA�C�X�N���[����������܂��Ă˂��B���̓X�̓A�����J�l����̏����A���{�l�ɂ͔���Ȃ�������ł���B�A�����J���X�N�[���̊O�l�̎q�������ƒ��ڍ����w�Z�̐��k�������悭�P���J���Ă��܂�����B������Z�����S�z���܂��ĂˁA�悭�����^���������Ă͒��ǂ������悤�Ƃ��Ă��܂����˂��B

|

�C���X�g�F��p�v�i���Z�g�j |

|

|

|

|

����̓a�l�Ɛ����]������A���́u���X����v

�@���ڍ��w�O�̐��H�ɉ������S�V�����ɇ���Z�V���Ƃ����_�l���Ղ����R������܂����B���̎R��ɂ�������30���قǂ̈��H�X���W�܂��Ĕɐ����Ă����̂ł��B�E�B�X�L�[�P�t10�K�ň��߂�g10�K�X�^���h�h�Ƃ����̂��A�����Đl�C������܂����˂��B�Ⴂ���A�����悭�ʂ��܂�����B���ꂪ���A�X�ɂ������킵�����̎q��u�����肵�����߂ɕ]���𗎂Ƃ����������ł��ˁB

�@�u���X����v�Ƃ������X�X�͑S���ɂ�������܂����ǁA�ڍ�������X�X������Ɩ��Â����ŏ��Ȃ�ł���B

�@���ꂪ���܁A���R���u��a�J�ɉ����ꂿ����Ă��̐������Ȃ��ł��ˁB�������������Ă܂ŏ��������V�����X�����Ȃ��B������X�����W���Ȃ��̂ł��ˁB

�@�́A���̕ӂ̉Ƃ̎��_�l�͑勴�ɂ���X��_�Ђł����B���Ղ�ɂ́A�������܂Ő_�`�����������́B���̂Ƃ��A����S���̓a�l�E�O�c����̉ƂƎF���˂̐��������̒�E�]������̉Ƃɐ_�`�������Ŋ�t�����炢�ɍs����ł��B����ƁA����S���̑O�c����̓V�v�`���Ő��̗܂قǁB���ɐ�������Ƃ����l�́A�C�̂����������̐l�Ńp�J�X�J�A��t�����ꂿ�Ⴄ��ł��ˁB

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|

|

|

|

|

���a�Q�N�A�c�y���̋߂��ɂ������D����

�B�e�F�������삳��/�F�앗���i�ڍ�����ʂ�j

|

|

|

�@�@�@�ڍ���E�h�R���̋߂��Ő��������炷�l

�@��L�̘̐b�ɓo��̐���������B�ڍ��삪�����ł������؋��ł��B

�@�����F�ڍ��攭�s�u���̓����̊�v

|

|

|

|

�@���a�V�N�ڍ�������A�ڍ�������A�ŏ��̖ڍ���������������ꏊ

�@���ʂ�ɖʂ��ĉE��ɐ��o���R��̂��炩�������܂��B���̍��肪�ڍ�������B

�@�����F�ڍ��攭�s�u���̓����̊�v

|

|

�ʐ^���̌����i2013.5.16�j

�ڍ��M�p���ɂ̊Ŕ̌�������o���R���B

�B�e�F�ΐ썲�q�q����i���g�j

|

|

|

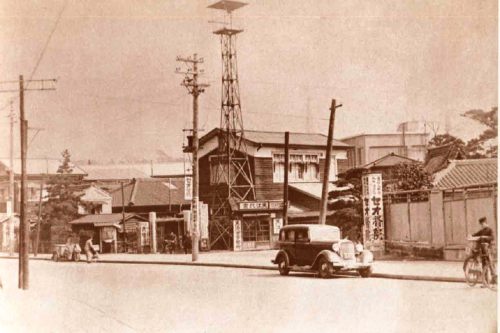

�@�@�@�@�@�@���a�V�N10���A�ڍ��攭���L�O�p���[�h�̎R��ʂ�

�@�E��A�R��ʂ�̐�ɓ������̃K�[�h�������܂��B�ʐ^���̖̘e�����肪�ڍ�����ʂ�̓�����ł��B

�@�F���ђ����Y����i��ڍ��Q���ځj

|

|

�@�@�@�ʐ^���̌���(2013.5.17)

�@�R��ʂ�̓����͋��ʂ肪���̌����ɂȂ�W�Ԑ��A�ʐ^������W�{�A�L����܂����B

�@�B�e�F��c����

|

|

|

���a10�N�A���ڍ����w�Z�ׂ̗ɂ��锪���_��

�F�H���|���Y����i��ڍ��Q���ځj

|

|

|

|

�@�@�@�@���a12�N�A�V���̐_�`�Ŕ����_�Ђ̂��Ղ�

�@���̐_�`�͐V�������Ă̑����ؑ���ŁA�ƂĂ��d���A���̏d�ʂƐ����͓s�����w�̂��_�`�������ł��B

�@�F�H���|���Y����i��ڍ��Q���ځj

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ڍ�����ő�K�͂��ւ������ڍ����w�Z |

|

�@�@�@�@�@�@���a11�N�̍Z��

�@���a10�N�Ɏ�����1846�l�A��15�N��2297�l�A�ڍ�����ő�̎������ł����B

�@�@�F�H���|���Y����E���莟�Y����i��ڍ��Q���ځj

|

|

���a31�N�̒��ڍ���

�Z��O�̖����g�����K�i�h�A���O�ł��B�F���莟�Y����i��ڍ��Q���ځj

|

|

�����i2013.5.16�j�̒��ڍ���

�B�e�F�ΐ썲�q�q����i���g�j

|

|

|

![]() �{�^�����N���b�N����������

�{�^�����N���b�N����������