|

麦打ちの光景と「目黒麦打ち唄」 |

|

|

昭和13年夏、碑文谷八幡宮近くの畑で麦打ち。これを見つめる男の子

提供:萩原正徳さん(目黒本町)

印半纏(しるしばんてん)の主人とモンペ姿で裸足の妻らしい女性とが、クルリ棒で麦の穂をたたいて落とす、いわゆる「麦打ち」の農作業中です。

この麦打ちは脱穀機が普及する前の農作業で、向かい合ってクルリ棒を回すので、調子が合わないと相手の棒に当たってしまいます。

そこで掛け声でお互いに調子を合わせて能率をはかり疲れを感じさせないための労働歌「麦打ち唄」が各地にありました。目黒地区には多少の歌詞の違いはありますが、以下のような郷土愛あふれる唄があります。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

「目黒麦打ち唄」

♪ 目黒に名所三つござる 一に不動 二に大鳥 三に金毘羅

♪ 碑文谷に名所三つござる 十羅刹 仁王門 法界塚

♪ 衾(ふすま村のこと)に不思議三つござる 曲がり松 鷺草に竹の二股

♪ 目黒の町はシャレた町 片町の水さえシャレて流れる

♪ 目黒の町は長い町 長いけれど 夜の宿はござらぬ

♪ 目黒の女は器量が良い 良いはずよ 不動の滝は化粧の水

(以下略) 資料提供:萩原正徳さん(目黒本町)

|

|

|

|

74年前の碑文谷池畔と東口駅前通り |

|

|

|

昭和14年冬、碑文谷池の西隣、小杉年男さんの畑にあった洗い場でネギを洗う一家

撮影:師岡宏次さん(写真家。世田谷区深沢)

|

|

|

|

|

昭和14年3月、碑文谷池畔の早春

ボート乗り場の西隣の菜の花畑と水辺を好む榛(はん)の木の林。

撮影:師岡宏次さん(写真家。世田谷区深沢)

|

|

|

|

|

昭和15年、当時の駅名「青山師範」東口駅前通り

鷹番2丁目9番地の向野家前から駅方向を望む。

提供:向野元生さん(鷹番2丁目)

|

|

|

|

写真左と同じ場所から駅方向の現在

2013.5.4撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

|

|

昭和16年6月、目黒区全域から集まった慰問袋

碑小学校校庭に集まった慰問袋を、国防婦人会碑文谷1丁目分会の皆さんが、区役所職員、在郷軍人会役員の協力を得て木箱に詰めて戦地へ送りました。

提供:谷村ヤエさん(碑文谷1丁目)

|

|

昭和17年鷹番小学校児童が碑文谷八幡宮参拝

校長先生以下、全児童が出征兵士の武運長久を祈りました。

資料:「目黒区教育百年のあゆみ」から

|

|

|

昭和17年、鷹番小学校職員室で朝会時の宮城遥拝

資料:「目黒区教育百年のあゆみ」から

|

|

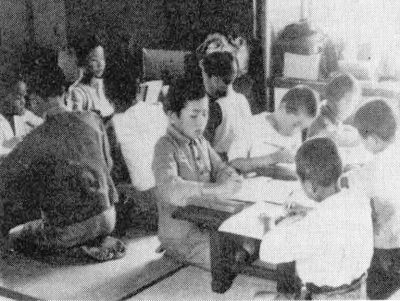

昭和19年、山梨県へ学童疎開の碑小学校。座学です

資料:「目黒区教育百年のあゆみ」から |

|

昭和19年、防空壕の中で饅頭を手にご満悦

10世帯共有の防空壕(中央町1-3-8)に電気を引き、隣組の定例の会合も開きました。

左の人は、当時最高の高級品、まんじゅうを手にして満面の笑み、町会長の小原武松さん。

提供:小宮寿夫さん(中央町1丁目)

|

|

|

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください