|

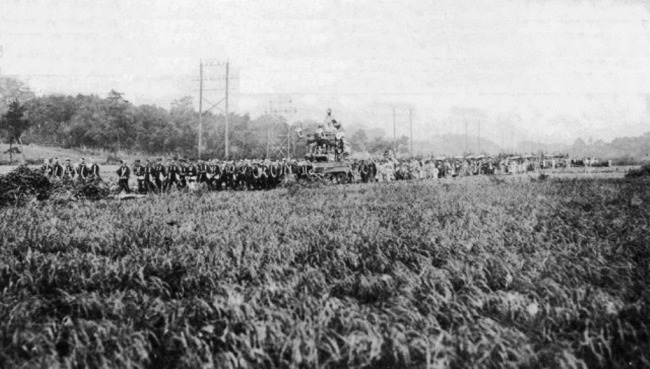

昭和2年9月氷川神社祭礼の行列が東横線開通直後の南口駅前を通って目黒通りへ向かう

東横線開通は、この光景の1カ月前、昭和2年8月のこと。南口駅前の田んぼは頭をさげた稲穂が波のよう。中央の後方は大岡山の森。左手が平町の桜森稲荷。

提供:新倉 達さん(八雲堂書店。中根1丁目)

|

|

|

|

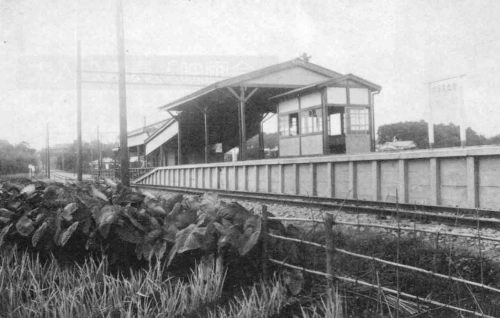

昭和6年7月、駅名「府立高等前駅」だった当時の駅

駅前がサトイモとネギ畑です。開通当時の駅名は「柿ノ木坂駅」でしたが、その後、府立高等前⇒府立高等駅⇒都立高校⇒都立大学と4度も変わっています。

駅名は地元の地域名を使っている駅が大半ですが、ここでは駅の所在地の“中根”を使わず、施設がある学校名です。しかも現駅名「都立大学」を地元では「都立大」が通称。

提供:東京都立大学総務部

|

|

昭和6年、府立高等前駅の周辺

後方かすかに見える陸橋は目黒通り。線路右後方が駅、右手の平町に住宅がすでに建っています。

提供:東京都立大学総務部

|

|

|

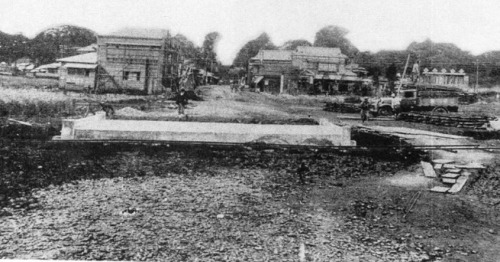

昭和6年冬、整地が終わり、校舎の工事着工前

提供:東京都立大学総務部

|

|

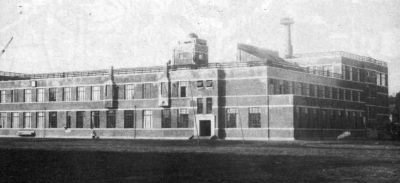

昭和8年、完成した東京都立大学本校舎

提供:東京都立大学総務部

|

|

東横線開通で店舗が駅前に集まりはじめました! |

昭和2年10月、東横線開通直後の西口駅前

手前が柿ノ木坂駅(現都立大学駅)、白いコンクリートの下が呑川の支流、その先が天神坂方面です。

左手の新築の家が八雲堂書店、右手は松か津そば店、その右隣に松岡材木店が……。

提供:八雲小学校 |

|

写真左の現在の西口駅前

目黒通りの「駅前交差点」で信号待ちの車が八雲堂書店の前あたりまで続いています。

2013.5.4 撮影:岩田忠利

|

|

|

昭和8年、駅前へお店の引越し

左手「建築材料商 粕谷商店」の建物がとび職の人たちの手で無事呑川支流を渡って、ひと休み。右奥が駅舎。さあ、また駅前の標柱「粕谷商店建設予定地」までもう少し!

提供:粕谷高風さん(中根1丁目)

|

|

|

|

|

|

昭和初期、耕地整理前の氷川神社の裏、八雲2丁目

中央の森は目黒区立第十中学校から八雲小学校へ通じる道。左側は現都立大学附属高校テニスコートあたり。中央左の森が東光寺、右は氷川神社の森。

提供:八雲小学校(八雲2丁目)

|

|

|

|

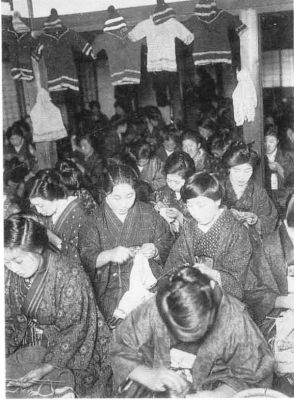

昭和4年、和服全盛期に編物講習会

東が丘2丁目町会が女性を集め、編物講習会を開きました。全員が着物姿で編物講習、と話題になり新聞に取り上げられました。

提供:井高帰山さん(東が丘2丁目)

|

|

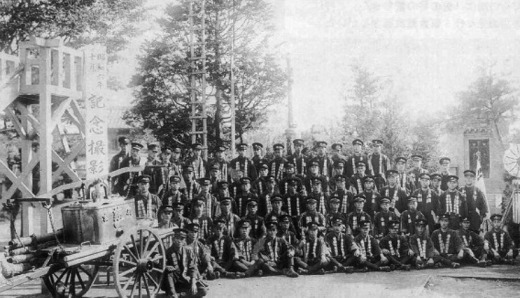

昭和6年、手押しポンプ時代、碑衾町消防組第1部の皆さん

白子清治さん(前列右から3人目)、当時の消火活動を語る

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

火の見やぐらの半鐘が鳴ると、消防員は大急ぎで身支度をし走って集まって来ます。自由が丘の人も東が丘の人も……。当時自転車を持っているのは、お医者さんくらい。全員顔が揃ったところで、4間梯子と鳶口を用意し、ポンプを乗せた手押しの大八車を、みんなでガラガラ引っ張って走るのです。

一番遠い火事場は武蔵小山なんかでした。そこまでマラソン並みの速さで一気に走ります。やっと着いたと思ったら、もう何軒も燃え尽きたり、すっかり消火活動が終わっていたり……。そうです、半鐘の音を聞いてから1時間以上経っているんですからねえ!

提供:白子清治さん(柿の木坂1丁目)

|

|

|

|

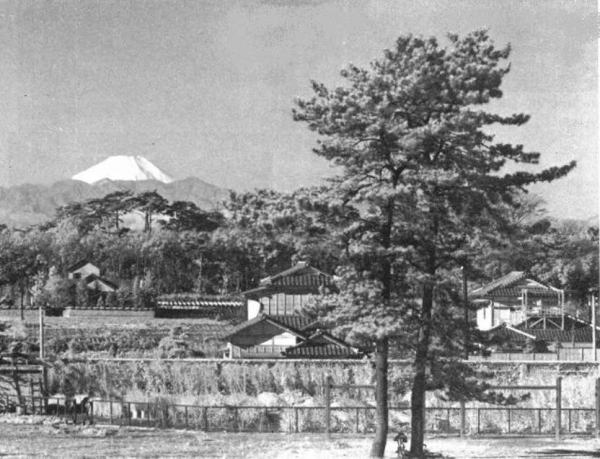

昭和12年、都立大学付属高校校庭からの富士山の眺め

校庭の西方は現八雲2丁目2番の住宅。富士山が静岡や山梨からの眺望のように間近にくっきり見えます。

提供:東京都立大学総務部

|

|

|

|

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください