|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�펞���̓s����n��̐l���� |

|

|

|

|

|

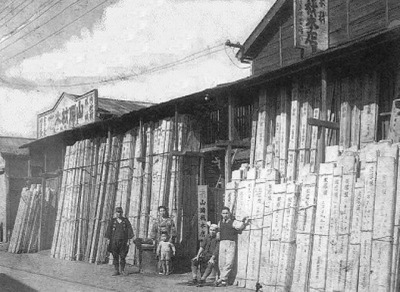

�@�@�@�@���a14�N�A�������ȋZ�A�\�o�̏o�O

�@�`�̖؍�ʂ�̉E���A�����X�u�`�̖؍�X�ȁv�̏���E�{�쒩�����s����w���E�����ւ̏o�O�ł��B

�@���l�O�̃\�o�ł��傤�H�@�R�P�����Ƃ��Ȃ���ł��傤���H�@���̎ʐ^�����Ƃ��ɕ����悩�����B

�@�F�`�̖؍�X�ȁi�`�̖؍�P���ځj

|

|

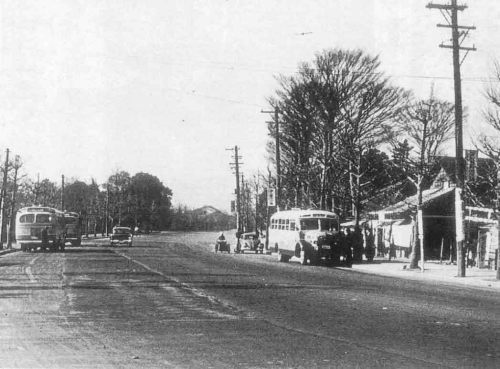

�@�@���a15�N�A�Z��z�u�[���ɏ��R���ޖؓX

�@�ڍ�����̐V�z�����͓������J�ʂ̏��a�Q�N�ɂ���ח��X�N�̏��a�S�N�ɂ͖�S�{�A������T���������Ă��������B����������n���ɕ��s���Ė؍ގ��v�͂��Ȃ����ł����B

�@���݂̃o�X��u�s����w�w����v�̋߂��A�o�X�ʂ�ɖʂ����傫�ȎR���ޖؓX�ł����B

�@�F�c�����X�i�����Q���ځj

|

|

|

|

|

�@�@�@�@�@���a16�N�A�u���̑吙�v�����ꎮ

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�ʐ^������Q�l�ڂ�����̏����|�삳��A��l�����Ă��̑吙�������q�~�ޓX�E���q��������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F���q��������i�`�̖؍�P���ځj

�@�吙�̍w�����i�́A�y�n1000�ؕ��̑��

�@���_�S���ڂ̏����v��Ƃ͌��\���ォ�瑱�����ƂŁA���~���ɂ͒��a1�b���̑吙�����[�\�N����ׂ��悤�ɉ��{�������Ă��܂����B���̏��ݒn�����Α��厚�Ύ������������Ƃ���u���̑吙�v�ƌĂ�A�ߋ��ߍ݂����łȂ��؏�̐[��܂ł��̖��͒m��킽���Ă��܂����B

�@�Ȃ��ł��ʐ^�̑吙�͓V�Ɍ������Đ^�������L�сA��������ŏ��̎}�܂�50�ځi20.5�b�j������D����́B������A���ɗ����͂�A���_�����グ�ĕ��i���́j���ꎮ���s���A��|���܂����B

�@�����̔��_�̓y�n�͒T�~�B���̐��̒l�i��5000�~�������ƍw���������q�~�ޓX�E���q��������̂��b�ł����B

�@�@�@�@�@ |

|

|

|

|

�@�@�@���a��������I��܂Ŕ��_���w�Z���ӂ̕��i

�@�@�~�ؗ��̌������̔����������݂̔��_�ʂ�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F���_���w�Z�i���_�Q���ځj

|

|

|

|

|

�@�@�@���a18�N�A�`�̖؍�1���ڎ�w�����̖h�K

�@������o�P�c�����[�ɂ����Ί����̗\�s���K�ł��B

�@���a15�N�ɂ���ꂽ�u�בg�v�Ƃ������n��Z�����g�D�����S�ɂȂ��Ėh�K��������ɍs�Ȃ��܂����B���悻10���̉ƒ��1�̗בg������A�h�ЌP���ł������Ńo�P�c�����[�ɂ�����ΌP�����s�Ȃ��܂����B�בg�ł͂��̂ق��A�����ł��ΘJ��d�����E�����K���i���z���Ȃǂɂ�������܂����B

�@�@�F������������i�`�̖؍�P���ځj

|

|

�@�@�@�@���a18�N�A�^����̏ܕi�̓_�C�R��1�{

�@�`�̖؍Ⓦ����̉^����ł͗D�G�ȎQ���҂̏ܕi�Ƃ��ă_�C�R��1�{���o���܂����B�_�C�R������n������̏����Ћg����B

�@����ł͏��b�ɉ߂��Ȃ���������܂��A�����̓_�C�R����{�ł��M�d�ȐH�Ƃł����B���ɂ͖�h���{�E���p�����鎞���ł����B�T�c�}�C�����Ɂg������ԏ����h�����ĂĖ�ԐQ���ɔԂ������_�Ƃ��������قǐH�Ɠ�͐[���ł����B

�@�F������������i�`�̖؍�P���ځj

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̓s����n�� |

|

|

�@���a20�N�āA�I�펞���R�ʂ�̎q�ǂ�

�@�ʉ������̂��������a20�N�Ă̎ʐ^�́A�F���s��ɑł��Ђ����ꂻ��ȐS�̗]�T�����������̂��A�ő��Ɏ�ɓ���܂���B

�@�ʐ^�͔��_�Q����23�Ԃ̏�����X�O�̎��R�ʂ�Ɏq�ǂ�����l�B��l�͖��C�ȏΊ�A������l�̐_���Ȋ�͏���_�ꂳ��B

�@�F������X�i���_�Q���ځj |

|

�@�@�@���a23�N�A�r�p�����l�S��a�炰�������u���a�����v

�@���܁u�y�䉀�v�X��E�y��m������͕������X�X���Č��A�r�p�����l�S��~�x���������Ęa�炰�܂����B�����u�����v���ɏZ��ł������{���x�Ⓦ���t�����~�x��u���a�����v�̐U��t�������A���Ӗ����ŋ����܂����B

�@��l���q�ǂ����傫�ȗւ�`���Ė~�x��B���X�X�͂ɂ킩�Ɋ��C�Â��A�����̗J���𐁂�������̂ł����B

�@�F���c��O�Y����i�����Q���ځj |

|

|

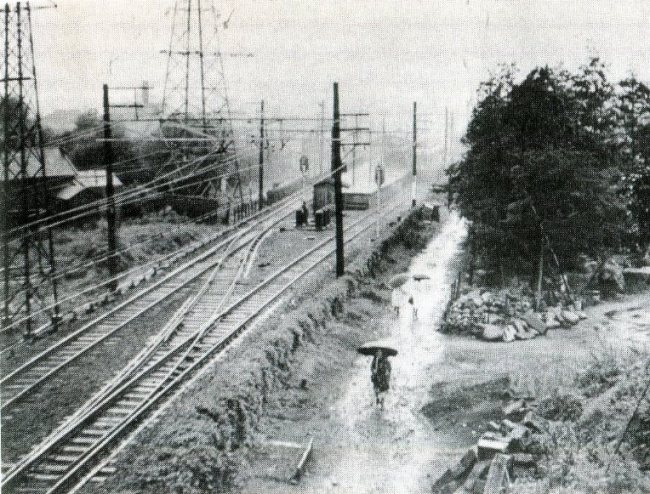

�@�@�@���a24�N�A�ڍ��ʂ�B�I�R�ēX�O�o�X��u���_�R���ځv

�@���a15�N�J�ʂ����ڍ��ʂ�͓����u�������H�v�ƌĂ�A�ڍ���Ɛ��c�J��̋拫�A�{�����X�̎�O�܂ŕܑ�����Ă��܂����B

�@�ʐ^�̃{���l�b�g�o�X�͓��}�o�X�ŏa�J�́u�����S�ݓX�s���v�����a24�N���瑖��o���A���͖ؐ��ł����B

�@�F���_���w�Z�i���_�Q���ځj

|

|

�@�ʐ^���̃o�X��u���_�R���ځv�A����

�@�Z���^�[�]�[�����t�F���X�Ŏd���A�����������������܂��B�o�X��͉E�����B

�@�B�e�F��c����

|

|

|

|

���a��\�N��̓s����w�w�z�[��

���݂̏��M�p���ɔ��Ύx�X�����肩��]���@�@�F�ڍ�������L���

|

|

|

|

![]() �{�^�����N���b�N����������

�{�^�����N���b�N����������