|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����������A���_�q�퍂�����w�Z����

�@�j�����������E�ʁX�ɕ��сA�S�����n�J�}�p�Œd��̐搶�ɍ��킹�̑��A����Ƃ����A�ǂ���Ȃ̂ł��傤�H�@

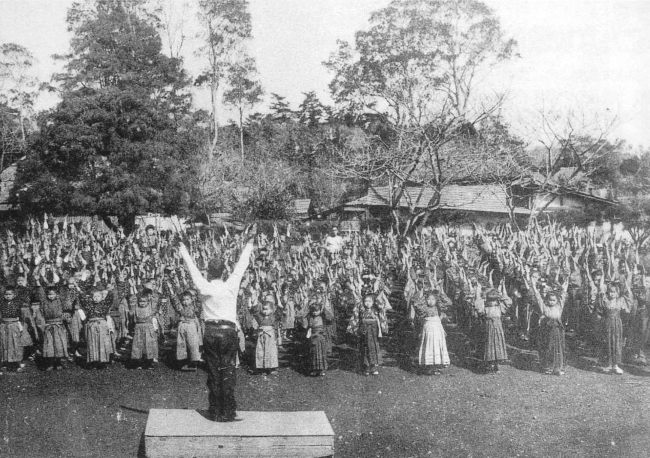

�@���_�q�퍂�����w�Z�͖����T�N�����{����F���ꂽ�ڍ���ŌÂ̊w�Z�ł��B�������̏����ƁA���ؓc�ƕ��̏����w�𒆓��L�x�ɓ��Z���t����l���œo�ꂵ�Ă��܂��B

�@�F���_���w�Z�i���_�Q���ځj

|

|

|

|

|

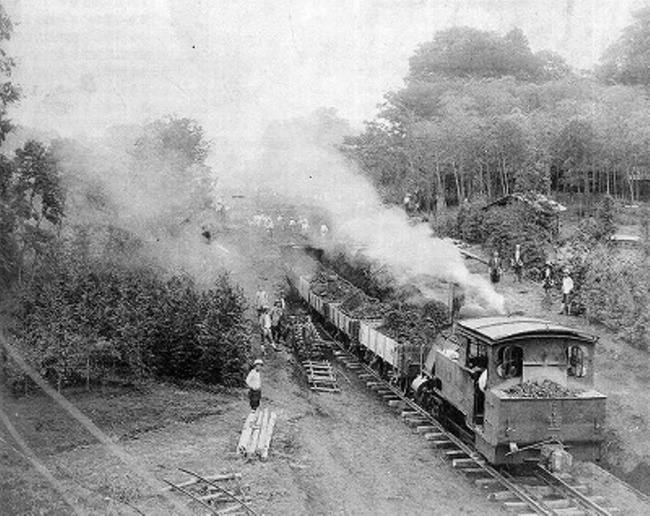

�吳�����A�������~�݂̊`�̖؍��ʂ��H��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�����ǗT����i�`�̖؍�1���ځj

���C�@�֎ԃN���E�X���̐i�s�����͌��s����w�w�B����͊w�|��w�w���ʁB�E��̒|���v���`�̖؍�P���ڂ̏Z�F�E��̉ƁA����̐X���c����������̉Ƃł��B

�@

�@���C�@�֎Ԃ𑖂点��ŏ��̍H���́A�قƂ�Ǎݓ����N�l�J���҂ɂ���@��B���x10�b�ȏ�̋u�̓y���@��J���͑ς�����Ȃ��قǂ̉ߍ��Ȃ��̂ł����B���̌���ł͔ނ炪������Ƃł�����x�߂�ƁA���{�l�̊ē��X�R�b�v�ŗe�͂Ȃ�����Ƃ����c�s�ȍs�ׂ��悭����ꂽ�Ƃ����B���̉ߏd�J���ŖS���Ȃ�����͕̂ꍑ�ɋA�邱�ƂȂ��A�߂��̓����������ɖ��߂��A���ł��������Ƃ��ē����ɖ����Ă���ƁA�n���̌ØV�͂��̎������،����܂��B

|

|

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�吳10�N�i1921�j�A���Ŗ�̎��������铯�Z������1�N�̎���

�@���̒|�_�͕X��_�ЁA�E�̎G�ؗт����݂̓��Z����O�̓��̒[�A���_�P����13�Ԃ�����ł��B�L�����q�ǂ��̌��̓����A�w�Z�̗���ʂ�X��_�Ћ����̘e���Ǝv���܂��B

�@�F���_���w�Z�i���_�Q���ځj

|

|

|

|

|

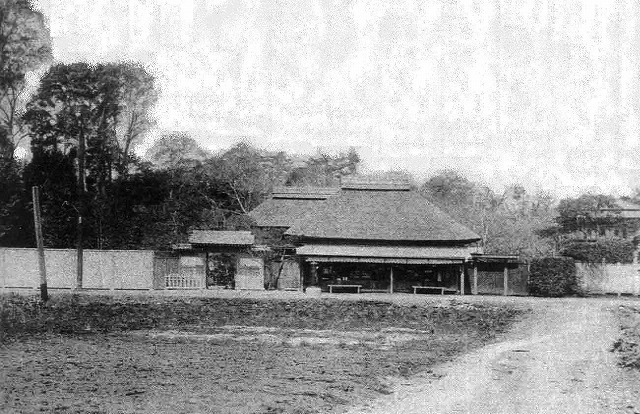

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����43�N�i1910�j�Q���A�ٖD�m�̐��k����

�@��������A���݂̊`�̖؍�̓r��������ŗ�L�N����i�Q��ڂ̒����j�Ƃ����������A�n���̎q�����W�߁A�ٖD�������Ă��܂����B�����̂������͋���̂Q���ł����B�V�N�̊獇�킹�ɐ����ŗ����̂ł��傤�B�q�ǂ��ȊO�͑S�����������s�́g�n�C�J���h�Ƃ������`�B����ɂ��Ă��w�i���|�тƂ́A�����ɂ��������̖ڍ��炵���B

�@�F���q��������i�`�̖؍�P���ځj

|

|

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�吳����̌�����

�@�`�̖؍�P���ڂ̏����L���Ƃ̌������ł��B�����Ă�𒅂����l�Q�l���j���M�������ǂ����ނ��ɉ��N���̏j���i�̐��X���̂��A�œ����������Ƃ���B

�@���ɔ����̐�����܂Œ��r�܂����Ɓg���h�A�q�ǂ����h��悤�ɂƁg�J�c�I�߁h�A�j�����Ɍ������Ȃ����z�E���E�|�E�~�Ȃǂ̉��N�����^��܂��B

�@�F������������i�`�̖؍�P���ځj

|

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�吳14�N�i1924�j�A���_���ƕX��_�Ђɋ߂����c�ߗY��

�@���_�ʂ�ɖʂ������傪�ꉮ�ɒʂ��A�E�̉���̂��钃�����̉Ƃł͉��c�Ƃ��ʉَq�ƕ�����Ă��܂����B���������a14�N�ɉЂɑ����A�߂��Œn�����܁E���|���Ȃǂ����������u���܉��v�ɁB�����Č��݂͒C��������X�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�F���c�ߗY����i���_�P���ځj

|

|

|

|

|

|

�@�@�@�吳14�N�A�u�����Z��v�ƌĂ��a�m�ܒ��Z������u�Q���ڂɏo���I

�@���̎ʐ^�͓����u�Q����14�Ԓn�̊O�댰�͂����ƉƑ��ł��B

�@�吳�f���N���V�[�Ƃ������O�������L�܂钆�A�Z��ɂ��Ă����ďZ��ւ̓��ꂩ��u�����Z��v�Ƃ����a�m�ܒ��Z��吳10�N�ȍ~�A������悤�ɂȂ�܂����B����́A�ʐ^�̂悤�Ɍ��֘e�ɗm���f�U�C���̉��ڊԂ�݂���Ƃ����̂���ʏZ��̃p�^�[���ł��B

�@�F�䍂�A�R����i�����u�Q���ځj

|

|

|

|

![]() �{�^�����N���b�N����������

�{�^�����N���b�N����������