|

|

|

|

|

|

大正15年(1926)、竹薮を切り開いて緑が丘の耕地整理

提供:栗山重治さん(緑が丘1丁目)

|

|

|

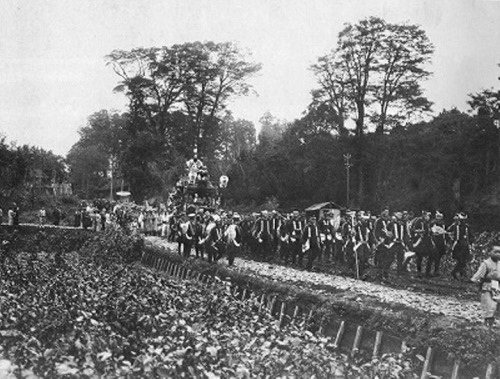

昭和2年初秋、八雲の氷川神社祭礼の行列

後方右側の岡田 衛邸を出発した行列が鉄飛坂方面に向かう。先頭は「碑衾村消防組」の半てんを着た人たち、つぎに祭りばやしの6人が乗った山車、その後にお稚児行列、最後にカンカン帽に羽織袴の村の名士が続きます。

道は小石まじりの泥道、道端にはナス畑とうっそうとした雑木林のなかにケヤキの大木が見えます。

提供:榎本善以さん(大岡山1丁目)

|

|

写真左の場所、現在(2013.4.27)

左のナス畑だった所は中根小学校校舎になり、後方の岡田家の森は昔と同じく茂っています。

撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

|

|

|

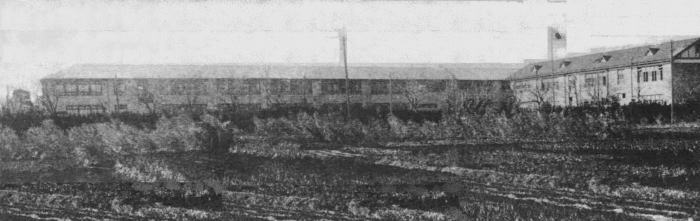

昭和7年八雲尋常高等小学校の分教場となり地元の要望で昭和12年独立校となった緑ヶ丘小学校

提供:緑ヶ丘小学校(緑が丘2丁目)

|

|

|

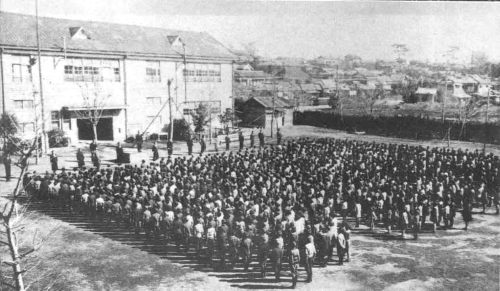

昭和12年4月、晴れて独立校となり開校の緑ヶ丘尋常小学校の朝礼

校舎の完成は5年前の昭和7年、分教場の期間が長かったことと人口急増の自由が丘地域が学区であることで開校時から児童数は多い。校舎右手の丘陵地にはすでに緑が丘1〜2丁目の住宅地が広がっています。

提供:緑ヶ丘小学校(緑が丘2丁目)

|

|

現在(2013.4.27)の緑ヶ丘小学校

撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

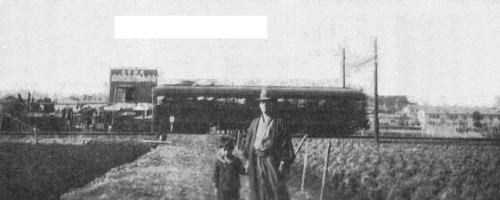

昭和11年4月26日、大井町線の電車と学校をバックにして

場所は緑が丘2丁目16番あたり。左の黒土の農地の所は現在のスイーツフォレスト。電車の右手に見える学校らしき建物は昭和7年に校舎が完成した八雲尋常高等小学校の分教場。この翌年、緑ヶ丘尋常小学校として独立します。二人が立つ手前に目黒区と世田谷区との区境い,、九品仏川が流れています。

手前側は世田谷区奥沢2丁目、ここには“海軍村”と呼ばれた海軍の将校たちが多く移り住む地域です。写真の坊やは、帝国海軍の西野定市主計中将(写真提供者・西野裕久さんの祖父)の次男。和服の人は西野中将がふるさと福岡県飯塚市でお世話になった、西野家の泊まり客です。

提供:西野裕久さん(奥沢2丁目)

|

|

写真左と同じ場所、現在(2013.4.27)

左がスイーツフォレスト、後方を大井町線の電車が通過します。

撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

昭和11年4月、九品仏川の畔で

右が九品仏川。右岸が世田谷区奥沢で、右の林が“海軍村”のようです。写真の二人は上記西野家の坊やと東京農大の学生です。

提供:西野裕久さん(奥沢2丁目)

|

|

昭和53年、栗山重治家。徳川時代の名主屋敷の長屋門

後方が母屋。昭和五十年代初頭には長屋門は都立大駅〜自由が丘駅間に5カ所あり、その見学会が目黒区主催で開かれたことも。

提供:栗山重治さん(緑が丘1丁目)

|

|

昭和53年、かごと13代当主・栗山重治さん

右上の長屋門に吊るされてある“おかご”。人を乗せてエッサ、ホイサと担ぐあのかごです。桐の板や竹の釘で作られ、座ったときに頭をもたせ掛ける凹みのついた板、前には手でつかまる個所や折りたたみ式のテーブルまで付いています。先祖の名主の方はこれに乗って出かけたようです。

提供:栗山重治さん(緑が丘1丁目)

|

|

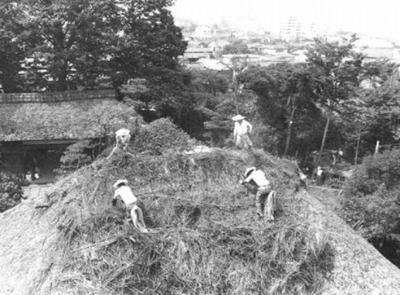

昭和54年8月、解体移築工事風景

この長屋門は解体され目黒区文化財として碑文谷の「すずめのお宿緑地公園」に移築され保存されています。

提供:栗山重治さん(緑が丘1丁目)

|

|

昭和56年7月、緑が丘駅

撮影:「とうよこ沿線」編集室

|

|

写真左の現在の緑が丘駅

2013.4.27撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

昭和63年、緑が丘1丁目の珍しい6差路の交差点

6差路の交差点はありますが、6差路とは珍しい! 地図で見ると、分度器で測ったように均等に6方向に道が分かれています。これは、大正〜昭和初期に行なわれた、地主たちの力による区画整理の成果。なるほど、緑が丘の道路はどこもみな、碁盤の目のように整然としています。

撮影:「とうよこ沿線」編集室

|

|

昭和63年、こちらは中根2丁目・岡田衛家の長屋門

上記、昭和2年の氷川神社祭礼の行列が出発した、衾村旧名主だった岡田家です。この岡田家裏手一帯は数百年来当家の森でしたが、いまは目黒区立中根公園です。すぐ近くに“王貞治家”があります。

撮影:「とうよこ沿線」編集室

|

|

|

|

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください