|

通称「自由が丘文化村」の源、約30年続いた「文化人会」

藤原 正さん(藤原写真場)が語る <本誌「とうよこ沿線」第56号(平成4年4月発行記事>

|

|

自由が丘が通称「文化村」と呼ばれた時期がありました。それほど自由が丘周辺は文化の各方面で活躍した人たちが住んでいました。そこに自然に発足した「文化人会」。

その世話役を務めた人が、駅前の「藤原写真場」の藤原 正さん。写真歴六十有余年の藤原さんは、文化人会の“生き字引”です。藤原さんは、懐かしそうに話し出しました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 僕の故郷は秋田県の横手でね、中学4・5年のときの担任の先生が『青い山脈』で有名な石坂洋次郎(田園調布)でした。あの小説の主人公の〝新子〝は僕の女房のきん子をヒントにして決まったんですよ。

|

『蒼氓』(そうぼう)で第1回直木賞を受章した石川達三も同郷でね。一時九品仏、その後田園調布に住んでいて、いろんなことを話したもんです。〝はたはた〟の寿司が大好きでね、今年も仏壇に供えに行きましたよ。自由が丘を舞台にした作品は石坂の『丘は花ざかり』と石川の『青色革命』でした。あと作家では、随筆家の渋沢秀雄(田園調布)、NHKのドラマを書いていた伊馬春部(緑が丘)がいました。

舞踊家の石井 漠(自由が丘)も秋田県人でしたが、彼は〝村長〟と呼ばれ親しまれていましたね。江口隆哉と妻の宮本 操(都立大)も同様に舞踊家でした。

詩人では北原白秋の弟子の大木惇夫(等々力)、♪夏が来れば思い出す で有名な江間章子(等々力)。

音楽では伊福部 昭(尾山台)、乗松明広(自由が丘)、ピアニストの園田高弘(緑が丘)、藤原義江らのオペラを指揮した篠原正雄(自由が丘)でしたね。

それから画家では、文化勲章を受章した小絲源太郎(田園調布)、山下奉文とパーシバル中将の絵を描いたので有名な宮本三郎(田園調布)、ニュ-ヨークで評判をとった岡田謙三(自由が丘)、それに秋田県出身の日本画家、福田豊四郎も。

彫刻では自由が丘の駅前の女神像を作った澤田政廣(田園調布)。彼も文化勲章受章者です。

写真では日大教授で写真家の金丸重嶺(自由が丘)と僕。

マスコミ関係者では児童文学者の末松氷海子さんの父、末松 満(田園調布)もいて『週刊朝日』編集長でした。

総勢20名ほどでしたが、全員が顔を合わせることは滅多にない。みんな忙しかったからね。昭和22年に始まって30年くらい続いたかな。もう殆ど亡くなってしまって寂しい限りですよ。酒や食べ物を持ち寄って和気あいあいとやったもんですよ。田村魚菜の所で開いたことが多くてね、彼が料理を作ったりして……。ダンスもしましたよ。壊かしいね、うん、じつに懐かしい!

|

昭和26年、文化人会の懇親会

前列左端が澤田政廣、その上に藤原正。花の左が石坂洋次郎、花の右は石井漠。後列右2人目から金丸・宮本・福田・末松・篠原・江口の皆さんです。

提供:藤原正さん(自由が丘2丁目) |

|

|

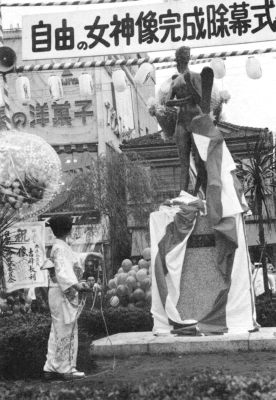

昭和36年、自由が丘のシンボル、自由の女神像除幕式

製作は彫刻家・沢田政広氏(芸術院会員、玉川田園調布)。

撮影:藤原 正さん(藤原写真場。自由が丘2丁目) |

|

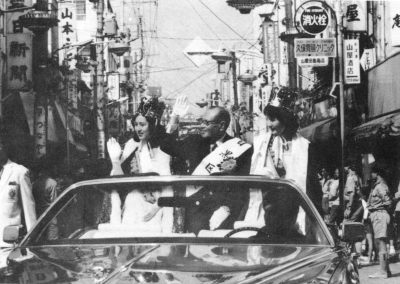

昭和53年10月、第6回女神まつり

オープンカーから手を振る目黒区長・塚本俊雄さん

転載:自由が丘振興組合創立20周年記念誌

|

|

昭和37年、南口商店街

右手の建物は東急保線区事務所(のち、東急ストア)。

提供:平石康枝さん(自由が丘1丁目)

|

|

写真左と同じ位置の南口商店街、マリクレール通り

左の建物、東急保線区事務所は右の建物となり、名称「東急ストア」から「クレル」に改称しました。

2013.4.22撮影:岩田忠利

|

|

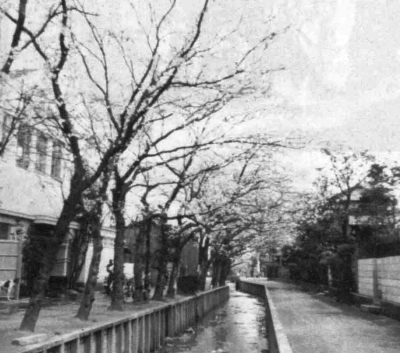

昭和37年、南口の桜の名所、九品仏川

川が区境、左は目黒区自由が丘1丁目、右が世田谷区奥沢5丁目です。

この川の源流は九品仏浄真寺裏の九品仏池でした.。が、それが渋谷の東急文化会館建設の残土を池に埋めたため消失、九品仏川は“涸れ川”になってしまいました。

提供:平石康枝さん(自由が丘1丁目) |

|

写真左と同方向の現在

川は暗渠になり、その上にベンチが備えられ、樹木の下での休息と語らいの場になっています。

2013.4.22撮影:岩田忠利

|

|

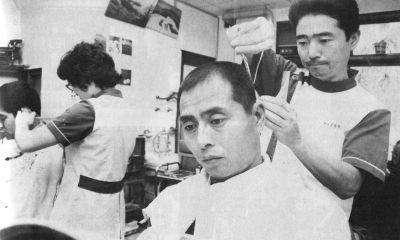

王選手がホームラン世界記録達成の年、昭和52年

プロ野球読売巨人軍の王貞治選手は、昭和52年9月3日、前人未到の756本のホームランを放ち、世界記録を達成しました。

王さんの日常生活は、“けじめ”を大切にすることでした。整髪も熊野神社前の理容イガラシに一定周期にきちんと現れます。そのほかキャンプイン前と大晦日には必ず整髪。その足で浅草・浅草寺と柴又の帝釈天をお参りするのが例年のお決まりコースだそうです。

王さんの髪を刈るのは理容イガラシ店主・五十嵐 治さん。

提供:理容イガラシ(自由が丘1丁目) |

|

王さんの機転「お~い、フィルム1本くれ~~!」

|

昭和57年11月、グラウンドのベンチで作品を審査中の王さん。右上は義母鈴木善子。

フィルムが無いのに気づいたのは、このシーンを撮ろうとしたときでした。 |

|

王さんが巨人軍の助監督時代、当編集室主催「イラスト漫画大会」の審査委員をお願いしたときのことでした。 過密スケジュールの秋季宮崎キャンプの2日前、多摩川グラウンドで王さんにやっと会えました。このチャンスを逃したら九州の宮崎まで行って審査してもらわなければならない。江川卓投手、原辰徳内野手らの練習を横目に、王さんの作品審査が始まりました。

その審査シーンを写真に収めようと私はシャッターを切った。と、シャッターが妙に軽い……。フィルムが入っていないのに気づきました。バッグの中の予備フィルムを夢中で探していると義母が大声で叫んだ。「また、ヘマやったのぉ~?」。

王さんは咄嗟に立ち上がり、フェンスの向こう側でグラウンドの選手にカメラを向けている人たちに向かって大声で、

「お~い、オレにフィルム1本、くれぇ~~!」。それを聞いた一人の若いカメラマンが脱兎のごとく走って届けてくれました。

いや~、王さんの機転に私のドジは救われました。この素早い王さんの行動に人間王貞治の人間性の一面を垣間見たようでした。 |

|

|

|

昭和57年9月、自由が丘南口で餅つき大会。左が元大関・小錦

昭和57年9月のこと、自由が丘商店街から当編集室に「大相撲の力士が来て、餅つき大会をやります。取材に来ていただけませんか」取材依頼の電話でした。 写真は同年9月5日、自由が丘南口商店街(現マリクレール)主催のその「チャリティー餅つき大会」のシーン。

左の“天然パーマ”の青年はハワイから来日したばかりの若い力士だそうで、人一倍大きく、写真の見栄えもよさそうなので私は彼を被写体にシャッターを切りました。ぎこちない手つきで杵を持ち、餅をついていました。しこ名をうかがうと、同じハワイ出身の高見山が親方の高砂部屋の「若高見」。

のち、若高見はめきめき頭角を現し大関昇進の「小錦」に。取材のとき、まさか、この青年が幕内優勝3回、外国人力士初の大関になるとは・・・、そして300キロ近くのカバのような大男に成長するとは・・・夢にも思いませんでしたね~。

取材・撮影:岩田忠利

|

|

小錦八十吉(こにしき やそきち)

アメリカのハワイ州オアフ島出身、50歳。現地の名前もありますが、日本国籍を取り、上記が本名。 元大相撲力士(高砂部屋所属)。現在は芸能プロのタレントで活躍。芸名はKONISHIKI。

愛称は「サリーコニチャン」。子供向け教育番組出演などでは「コニちゃん」。

小錦の体重285キロ、手前は小兵の舞の海。その体重差は200キロ。舞の海とは12回対戦し5勝7敗と負け越しています。

タレントになった現在、体重153キロ、身長184センチ

|

|

|

|

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください