|

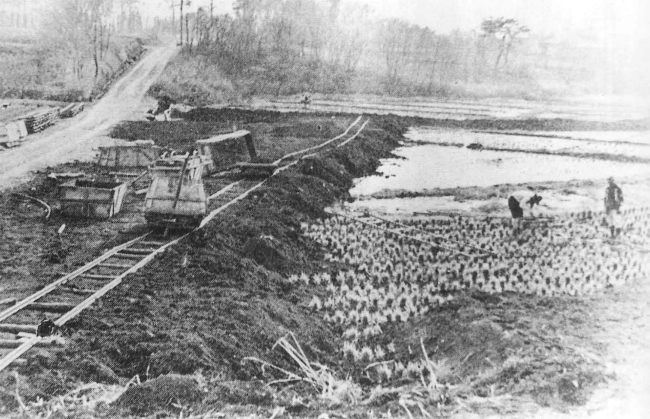

昭和2年(1927)、自由が丘3丁目10番の隣地、八幡中学校付近の耕地整理

昭和2年(1927)から玉川村の玉川全円耕地整理事業が、まず奥沢から始まりました。

大正4年から自由が丘に住む最長老、青木福太郎さんの話では、写真は九品仏近くの耕地整理の情景です。自由が丘3丁目10番の隣地、奥沢7丁目53番あたりの湿地に現在の八幡中学校付近の丘の土をトロッコで運んで埋める耕地整理の光景とのこと。

福太郎翁は、こう付け加えました。「自由が丘付近の低地は古代、ヨシなどが堆積された沼地だったらしい。土を掘り起こしそれを乾燥させるとタバコの火で燃えるのです。で、戦時中は「草炭」という燃料として売れたのです。

提供:自由ヶ丘学園(自由が丘2丁目)

|

|

昭和9年、畑の中の一軒家、2丁目5番の手塚一郎家

当時雨の日は長靴でなければ歩けない泥んこ道。タクシーで来た来客は、車が現アンナミラーズの先の坂道をどうしてもスリップして登れず、「この先は歩いて行ってください」と運転手に降ろされたほどでした。

提供:自由ヶ丘学園(自由が丘2丁目)

|

|

昭和15年、カトレア通りの先の住宅地

左の家は自由が丘1丁目23番、金子信男家。はす向かいの一角は現在「ミニベニス」といわれるラ・ピタです。

提供:自由ヶ丘学園(自由が丘2丁目

|

|

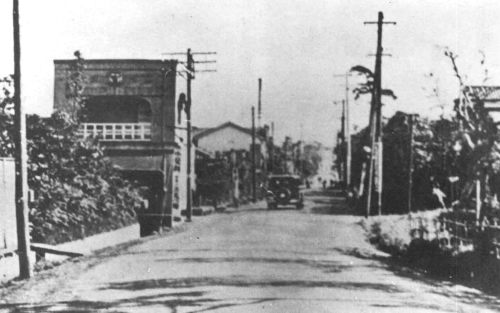

昭和5年、田園調布経由で川崎・横浜に抜ける道、学園通り

当時は車が珍しい時代、田園調布方面へ向かう車が1台見えます。

左手のモダンな建物は、自由が丘で最も古い店「栄屋酒店」。昭和20年に2度も自由が丘は空襲に遭ったが、この店は焼け残りました。

当時は通過する車はほとんど無く、路上でタコ揚げができた長閑な学園通りでした。

提供:自由ヶ丘学園(自由が丘2丁目)

|

|

写真左と同方向の学園通り、現在

2013.4.22撮影:岩田忠利

|

|

|

|

昭和15年当時の駅前は、渋谷寄りに約100mのこちらでした |

|

|

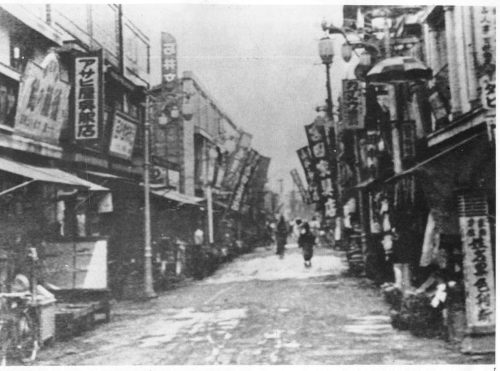

昭和15年(1940)、駅前の「銀座会」街並み。後方が現在の駅

左の街並みの手前、左側に旧駅名の「九品仏前駅」があり、こちらが駅前でした。左側が現在の自由が丘デパート、右側はブルーバール街です。

左側手前から洋品店(坂野アサ子)、飴屋(中神徳松)、アサヒ屋呉服店、三田漬物店、石井文具店、池谷薪炭店など。

右側手前から土屋履物店、高橋玩具、原田足袋店、保立タバコ店、小間物屋、宮田家具店、芳山氷店、山本布団店、上辻銘木店、カメラ店(川辺保太郎)など。

提供:自由ヶ丘学園(自由が丘2丁目)

|

|

写真左と同位置からの街並み、現在

2013.4.22撮影:岩田忠利

|

|

|

昭和15年10月11日 「紀元2600年祭」自由が丘の人たちの行列 |

八雲の氷川神社に向かう自由が丘の人たちの行列

昭和15年は、神武天皇即位から2600年という伝説に基づき、八紘一宇(全世界を天皇が支配)という精神が強調され、芸術・芸能・スポーツまで各種の行事が年頭から繰り広げられました。中心行事は10月11日、横浜港に連合艦隊100余隻と航空機500余機を動員、天皇も観閲した観艦式でした。全国各市町村でも東京で開かれた記念式典にあわせ全国民参加の奉祝式が開催されました。

道幅の広い通りは通称「目黒通り」、正確には「都道312号白金台町等々力線」と言います。

ケヤキの大木のある家は八雲3丁目の栗山泰三さん宅(栗山米店)。道幅は現在と同じですが、当時は一日に2〜3台の車しか通らず、栗山さんの話では「飛行機が離着陸できるほど広く感じられた」そうです。

提供:遊井名田千鶴さん(自由が丘1丁目)

|

|

自由が丘銀座通りを練り歩く行列

提供:遊井名田千鶴さん(自由が丘1丁目)

|

|

|

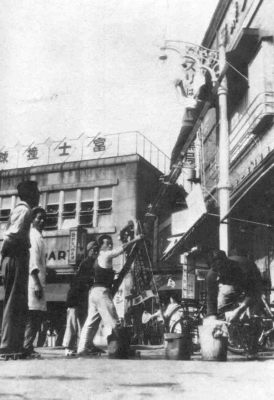

昭和初期、街灯のペンキ塗り

駅前の街灯にかけた梯子にのぼってペンキ塗りです。

提供:加賀見寅夫さん(奥沢7丁目)

|

|

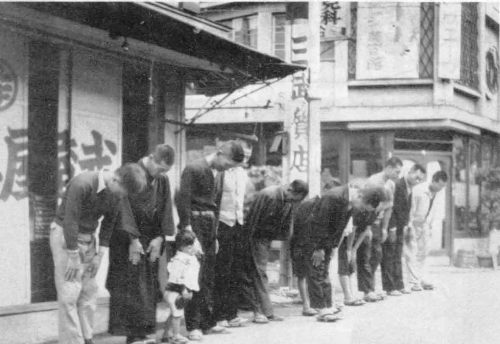

昭和16年、駅前中央会の主人たちが皇居の方角に向かい、“遥拝”

毎日、朝食前に武蔵屋呉服店(石井貞二)前に主人たちが集まり、皇居遥拝。

農作業前の遥拝は横浜・港北区編をご覧ください。

提供:遊井名田千鶴さん(自由が丘1丁目)

|

|

|

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください