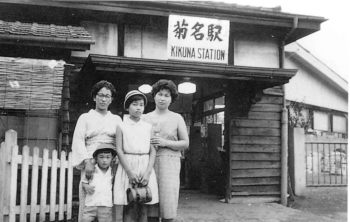

昭和35年8月、菊名駅でお客様をお出迎え

和服の人は自由が丘から引っ越してきて菊名西口で矢沢和裁専門学校を設立した矢沢志津校長。駅舎はまだ木造、羽目板も横ばめです。

提供:とうよこ沿線編集室

|

|

|

昭和36年、赤ちゃんのお宮参り

場所は菊名東口、綱島街道の交差点。当時は信号がありません。後方右は新月生そば店、左、金子酒店。白いベビー服の赤ちゃんは本多猛さん(本多時計眼鏡店社長)。

提供:本多猛さん(菊名) |

|

昭和39年元旦、横浜線表谷踏切をSLが通る

右へ菊名駅、左へ新横浜駅です。

提供:本田芳治さん(篠原北)

|

|

昭和39年2月、待望の新幹線が菊名を走る!

交差する線路は東横線、後方左は大倉山記念館。

提供:本田芳治さん(篠原北)

|

|

|

|

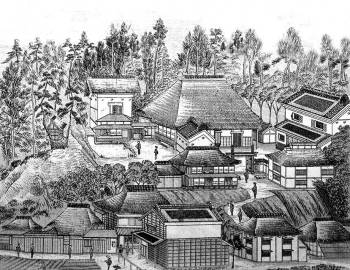

武蔵国橘樹郡大豆戸村 椎橋宗輔家

屋号「安山。

9代目・当主は椎橋忠男さん(椎橋医院院長)。この絵は明治時代の銅版画です。

提供:池谷光朗さん(綱島東)

|

|

昭和39年2月雪の日、菊名西口駅前の椎橋家

当家の椎橋医院の看板はいちばん奥。写真右手の門は明治初期作の総ヒノキです。

撮影:本田芳治(篠原北) |

|

昭和41年、妙蓮寺本堂

境内には十数本の桜の大木があり、春はサクラの名所、花見客で賑わいました。

提供:押尾泰典さん(仲手原) |

|

昭和42年2月、全焼の菊名小学校、その焼け跡

提供:押尾泰典さん(仲手原)

|

|

|

昭和44年4月、菊名駅東口旧駅舎と交番

この駅舎を懐かしく感じられる方も多いでしょう。当時の駅入り口は東口に1か所だけで西口にはありませんでした。篠原北、錦が丘、大豆戸など西口の住人は、北側の踏切をくぐって東口に回らねばならず、朝の忙しいときはイライラしたものです。

この交番は昭和24年8月ここに開設されましたが、昭和44年の駅舎改築工事で郵便局の隣に移転しました。

提供:本田芳治さん(篠原北)

|

|

|

|

昭和60年、西口と東口を結ぶ「開かずの踏切」

ここの踏切は朝夕のラッシュ時、人と車が長蛇の列をなす「開かずの踏切」で有名でした。

「渋谷寄り最後尾の車両はドアが開きません」。こうアナウンスする車掌の声を初めて聞いたとき、びっくりしました。 おや、故障? それとも人身事故? 一両前の窓から首を乗り出して見たらホームから車両がはみ出している?! しかも最後尾車両がなんと踏切の真上で停車。こんなとき遮断機が上がったり、ドアが開いたりしたらタイヘンなことになる?!

提供:「とうよこ沿線」編集室 |

|

|

|

昭和55年7月、妙蓮寺の名所、吉村模型鉄道館

妙蓮寺駅にほど近い旧綱島街道沿い、仲手原2丁目にあった吉村模型鉄道館。

提供:「とうよこ沿線」編集室 |

|

吉村鉄道模型館と吉村栄さん

妙蓮寺駅から旧綱島街道を白楽方面へ歩いて5〜6分、運送会社の2階に「吉村模型鉄道館」がありました。

実物の40分の1、模型の電車、SL、新幹線が700両も展示……。これらが月1回、鉄道マニアの大人や学生、子供たちに無料公開され、写真のようにレール上の走行を見学できます。しかも、マイクを握った久能木のオジさんの「さぁ、皆さん、吉村模型鉄道の運転開始で〜す!」といった説明付き。汽車は滑るように発車し、野山を走り、鉄橋を渡って「栄駅」に停車……。

これらの風景も手作りの盆景。栄駅の駅名は館長、吉村栄さんの名前にちなむ。レールは内回り、外回り、合わせて全長300㍍にも。車両は鉄道マニアの吉村栄さんがすべて作ったもの。館内には古い時刻表、切符、定期など鉄道に関するあらゆるものがあります。そして、帰りには見学者全員に“記念入場券”までプレゼント。

吉村栄さんは子供の頃の夢だった模型鉄道館を実現し自らの夢を次代の子供たちに贈り続けました。だが、昭和57年(1982)8月、惜しまれながらも57歳の若さで逝ってしまいました。そして遺品のすべてが遺族から横浜市電保存館(磯子区滝頭3-1-53)へ寄贈されました。

|

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください