|

東横線開通祝賀式、製氷従事者、菊名貝塚の写真は、貴重です

|

|

|

大正15年2月14日、東横線開通、菊名駅で祝賀式

菊名の長老を招き開通祝賀式。中央中段の背広姿が小泉実さんの父、佐太郎さん、その左上の青年団制服の人が斎藤農園主の斎藤栄太郎さん。

提供: 小泉実さん(菊名)

|

|

東横線で最初に開通した神奈川線

横浜線は東横線より18年早い明治41年9月、東神奈川~八王子間の42.5キロが開通していました。菊名地区には駅が無く、菊名や妙蓮寺地区の人たちは汽車が通るのを指をくわえて眺めるだけで何の利益もありませんでした。それがついに、わが町菊名に電車が停まる念願の駅ができたのです。住民の喜びは大変なものでした。

当時の東横線は渋谷~横浜間ではなく、丸子多摩川駅(現多摩川園)~神奈川駅(現反町駅~横浜駅間にあった駅)14.7キロを「神奈川線」として開通させました。それが翌年、渋谷駅まで延長され、さらに翌年の昭和3年に高島町駅、昭和7年に桜木町駅と次々開通し、東横線は沿線範囲を広げていったのです。

開通当初の神奈川線は64人乗りの木造1両電車、開通日はもの珍しさもあって乗客は9500人。以後はいつもガラ空き、本社でさえ「ガラ空き電車」と呼び、車内の広告ポスタ-には《目黒~神奈川直通電車運転。一日の行楽は多摩川原へ。ガラ空き電車を御利用下さい》と乗客獲得に躍起でした。 |

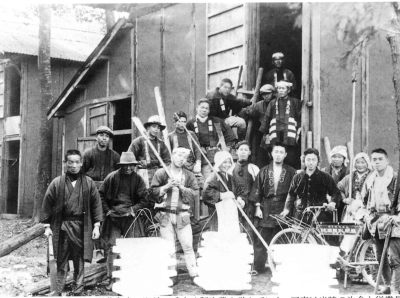

昭和初期、菊名4丁目にあった池田屋の氷倉と従業員

前列左端が天然製氷業2代目店主・小泉大助さん、一人おいて3人目が金子清太郎さん(菊名)。前列右から4番目の人が3代目の小泉久一さん

提供:池田乳業(株)(綱島東)

池田屋は冷蔵庫や製氷工場がない時代、「天然製氷」を蓮勝寺裏山に氷場を持ち、手広く製氷業を営んでいました。昭和8年に菊名から綱島に移転、現在は池田乳業(株)となり本社は綱島東。

|

|

氷場と製氷業者が多かった港北区

東横沿線の港北区内には今でも“氷場”と呼ぶ天然氷を作っていた往時の場所がそのまま地名として各地に残っています。

ちなみに本書46号綱島編23頁には綱島台の山裾にあった飯田助丸家の「氷場」が「旧綱島街道の昭和初期家並み復元図」に、また本書60号「菊名・妙蓮寺編」44頁「昭和初期の家並み」に写真左の池田屋の氷場が蓮勝寺の裏山に、さらに本サイトNO.20の大倉山編には氷場を天然スケートリンクにした大曽根台の冨川家の写真が載っています。

明治期の文献によっても県知事から製氷許可証を得て農家の重要な収入源としていた家の名前が分かります。前記の飯田家のほか、樽町では荻野源八家など8軒、新吉田町で笈川新兵衛家など5軒、高田町で荏原兵左衛門家などが載っています。

東横沿線の港北地域に氷場と製氷業者が多かった理由は氷需要とその供給に応じられる地理的条件に恵まれていたことがまず考えられます。明治初期、横浜港に入港する外国人たちが盛んに氷を使うことに先人らが着目しました。氷は重い。運搬するにはハマに近い地域がよい。それがズバリ当たったのです。

天然氷を作るには厳寒の冬場の日陰ときれいな湧水が出る場所があることが絶対条件。この地域は起伏に富む地形で、日陰に清水が湧き出る場所が多かったのです。

そんな絶好の条件に恵まれた農家は天然製氷技術を研究し、その出荷が日本人の魚類貯蔵や病院などの需要とあいまって年々増加。冬の厳寒期に作った氷は所定の大きさに切ってオガクズの中に入れて土蔵で保管しておきます。そして出荷は夏。近場の関内や神奈川へは早朝、荷馬車で出発します。横須賀・三崎・木更津の漁場へは鶴見川を使った船で送りました。

しかし、やがて隆盛だった天然製氷も機械化による人工製氷と冷蔵庫の普及によって昭和初期から次第に需要減り、東横沿線の氷場は消えていきました。

|

昭和5年、小泉実家の葬儀

昭和5年6月21日死去した菊名3丁目・小泉実さんの曾祖母、小泉りかさん(天保12年8月4日生まれ)の葬儀です。

中央の僧侶姿(左)はまだ若い頃の法隆寺の住職・磯貝宣海上人。その前に施主の小泉金作さん。近親の女性は白無垢、男性は黒紋付き姿。前面両側には近所の男性がワラジ履きでねじり鉢巻きに腹がけ姿。当時の厳粛な葬儀の風習を伝える貴重な写真です。

提供:小泉 実さん( 菊名)

|

|

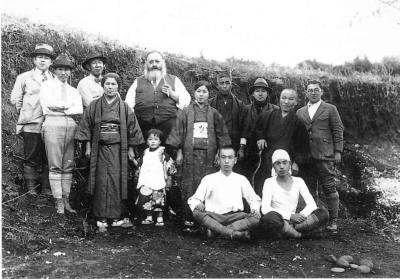

昭和7年4月、外国にまで紹介された菊名貝塚

写真は、表谷の発掘現場でカルレンフェルス博士を囲んで写したもの。後列右から2人目が蓮勝寺の先々代住職・柴田弘厳さん、3人目が先代住職柴田敏夫さん、4人目が発見者の金子信治さん。

菊名貝塚は、宮谷・表谷の二つと上ノ宮上ノ谷の一つをあわせて「菊名貝塚」と呼びます。最初に表谷の貝塚を発見したのは、昭和4年の秋、地主の金子信治さんがヤマイモ掘りをしている時でした。その後昭和9年秋、上ノ宮貝塚も発見されました。

横浜市は日本でも有名な遺跡密集地といわれ、縄文時代の遺跡として菊名、南掘、三ッ沢、称名寺があげられています。とくに菊名貝塚は、オランダの先史学者カルレンフェルス博士が打製石器の加工法が特殊だとして「キクナニアレン」と名づけ、諸外国に紹介しました。

提供: 柴田哲彦さん(菊名 蓮勝寺住職)

|

|

|

|

|

昭和13年、成田山分院前で菊名青年団

成田山分院は旧綱島街道の端、現在の横浜銀行菊名支店の向かい側に昭和六十年代までありました。

後列右から2人目は齋藤千代治さんの父・正市さん、前列中央は菊名神社元奉賛会会長・鈴木信雄さん

提供:斎藤千代治さん(菊名)

|

|

|

昭和15年、菊名の人たちの道普請

菊名駅前の人たちが出動して地域の道路整備のボランティア、これを当時は「道普請(みちぶしん)」と言い、役所任せではなく自分たちの地域のことは自分たちの手で行ないました。

場所は現菊名記念病院先の踏切付近、後方は寺尾トンネル。写真には本多時計店、金子畳店、河田箪笥店の先代の顔が見えます。

提供:金子富雄さん(菊名) |

|

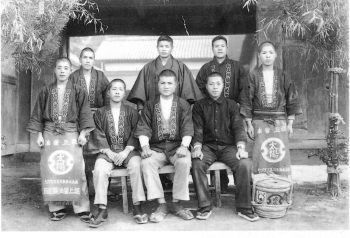

昭和14年大豆戸町の屋号「堀上醤油」の従業員

前列右端の洋服の人が当時23歳の笈川久次さん。写真の人物の後に写るこの門は今でも残っています。

提供: 笈川寿次さん(新吉田町)

|

|

堀上醤油は富士食品工業㈱の前身

環状2号線が旧綱島街道と交差する所を「区役所前」という信号ですが、これを旧綱島街道を菊名駅方面へ曲がったあたりを大豆戸町の「堀上」と呼ぶ地名の場所です。吉田三郎兵衛氏経営の堀上醤油の屋号「堀上(ほりあげ)」は、この地名からきています。

その創業は古く、慶應年代。冬場の仕込みどきは地元や近隣だけでなく茨城県などからも大勢の職人が集まり、繁盛していました。

日本料理全盛時代、味を演出する堀上醤油の醤油は、ほとんど東京や横浜の佃煮業者や料理屋向けだけで売り切れるほど評判の大きな醤油製造業者でした。また当時の吉田家は大地主で西寺尾、東寺尾、大豆戸、師岡などに土地があり、同家は写真左の提供者・笈川寿次さんの伯母の嫁ぎ先であったことから若い彼が土地管理を担当、土地貸借や年貢徴収などの仕事に従事していました。しかし、やがて笈川さんはじめ従業員全員が戦場におもむき、人手がなくなった堀上醤油は廃業せざるを得なくなりました。

そのとき、たまたま親戚筋にあたる中区南太田の「太田醤油」が老舗、堀上醤油のノレンや得意先をそっくり引き継ぐことになりました。その後、太田醤油の経営者の藤田さんが、社名を自分の苗字の「藤=富士」から富士食品と改め、スープやタレの総合メーカー、今日の富士食品工業㈱へとバトンタッチし、今日に至っています。

|

|

昭和15年綱島街道端、「氷問屋」の加藤商店

現旧綱島街道沿いの店は中央が氷屋・加藤商店、左に茅木屋酒店、右に青柳和菓子店。綱島街道はまだ泥道です。

提供:加藤栄治さん(仲手原)

|

|

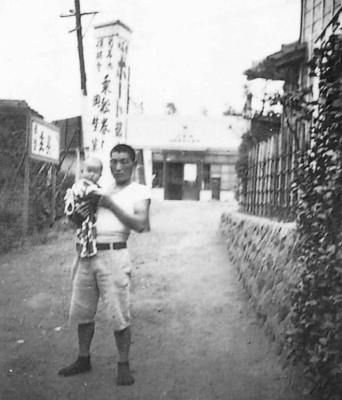

昭和15年、ボート乗り場への道

路上の人は加藤商店店主の加藤清さん、赤ちゃんは同店の現社長・加藤栄治さん(セブンイレブン妙蓮寺店・店長)。

現在右手は、りそな銀行、後方突き当たりは養老の滝です。

提供:加藤栄治さん(仲手原)

|

|

写真左と同じ場所の現在(2013.2.25)

加藤商店はセブンイレブン妙蓮寺駅前店、茅木屋酒店はオリジン弁当に変わりました。

撮影:岩田忠利

昭和初期の妙蓮寺の店

大正15年2月に東横線が開通し菊名駅が開業、その7ヵ月後、明治41年横浜線を開通させた国鉄(現JR)も菊名駅を開業、一気に菊名・妙蓮寺地区への交通の便が改善され、昭和2年に東横電鉄が菊名分譲住宅地の販売を始めるなどで徐々に人口が増えてきました。

昭和初期の妙蓮寺駅前の綱島街道(現旧綱島街道)の両側には米、野菜、魚、肉、炭、氷、豆腐、乾物、酒、駄菓子、生そば、理髪、生花、タバコ、自転車、金物、畳、植木、大工の各店が並び、銭湯、柔道場、精米所、養鶏所までも揃っていました。

今から約80年前の昭和初期の生活なら、この業種構成で何不自由しなかったのでしょう。

なお、「昭和初期の菊名・妙蓮寺の家並み」は本書『とうよこ沿線』第60号44~45ページのイラストマップをご覧ください。

|

|

昭和17年初春、警防詰め所開所式

戦時中の昭和17年、菊名の町内にも警防詰所ができました。商店主や農家の主人が警防団員となり、菊名地域の防犯、消防、防災にあたりました。

提供:柴田哲彦さん(菊名 蓮勝寺住職)

|

|

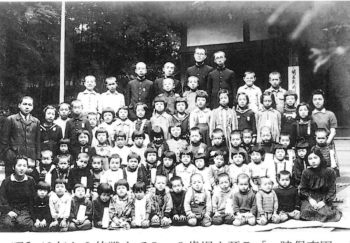

昭和18年、蓮勝寺本堂が「一時保育園」

昭和18年から終戦まで3~6歳児を預る「一時保育園」が蓮勝寺本堂で開園されていました。園長に先代住職柴田敏夫さん(左端)、園児のお世話は地元の大田原さん、柳瀬さん、早稲田大学の学生さんらがあたりました。

提供:柴田哲彦さん(菊名 蓮勝寺住職)

|

|

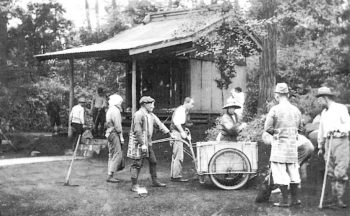

昭和18年、菊名神社の清掃作業

マツ、イチョウ、クヌギの大木でおおわれた菊名神社は菊名の氏神様。戦時色一色、モノに窮する時代、菊名の人たちは毎戸からクワ、ホウキ、リヤカーを持ち寄って境内を整理整とん、清掃したものです。

提供:柴田哲彦さん(菊名 蓮勝寺住職) |

|

昭和18年秋、隣組が留守家庭のお手伝い

齋藤千代治さんの家では一家の主の父、正市さんが召集され農作業の人手不足でした。と、隣組の人たちが稲の収穫から供出までを手伝ってくれました。供出米を俵に詰めて一息つく皆さんです。2列目の坊やが齋藤千代治さん。

提供:齋藤千代治さん(菊名)

|

|

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください