|

|

昭和13年9月城郷地区愛国婦人会の皆さん

梅干しを作り戦地へ送って慰問しました。タスキを掛けた各地区代表のご婦人方が菅田町の小川道之助さんの家に集まり、梅干の樽を中央にして記念写真。

提供:堤 雅行さん(小机町)

|

|

|

昭和12年、城郷地区演芸大会に出演の岸根青年会の“役者”

当時は日中戦争の戦時下、娯楽らしきものがなく、城郷地区では毎年城郷小学校の雨天体操場(現体育館)で岸根・鳥山・小机の青年会による演芸大会が開かれました。

提供:岩田秋正さん(岸根町)

|

|

|

昭和14年小机駅前の通勤者の自転車預かり所

当時は駅前や映画館の周囲にこうした自転車預かり所があり、墨で番号を記した木札と交換に自転車を引き取ったものです。現代のように自転車を放置するなんて考えられない貴重な乗り物でした。

現在地は小机駅前の田嶋モータース。

提供:田嶋重雄さん(小机町)

|

|

昭和15年、田んぼで稲を刈る祖母と孫娘

場所は鳥山町の田島橋付近の田んぼ。右の祖母は秋本ソメさん、孫娘が秋本トリさんです。

提供:安藤尊仁さん(鳥山町) |

|

|

昭和16年、宮城遥拝

皇居遥拝(こうきょようはい)とも言い、皇居(宮城)に向かって敬礼(遥拝)する行為のこと。

第二次世界大戦中は天皇に忠誠を誓い、日本国民の戦意の高揚を図る目的で、日本国民すべてが遥拝を行ないました。学校や職場は朝の朝礼のとき、商店では開店前に行ないます。

写真は農作業を始める前にまず遥拝する写真提供者の伊藤義雄さんの父・国之助さんと叔父・正四さん夫妻。場所は岸根山王下付近の畑。

提供:伊藤義雄さん(岸根町) |

|

昭和17年、青年3名の出征式

小机の青年3名のもとにも召集令状が届き、住吉神社で出征式。左端の人は小机・打越の堤光治さんの父・佐一さんです。

提供:堤光治さん(小机町)

|

|

|

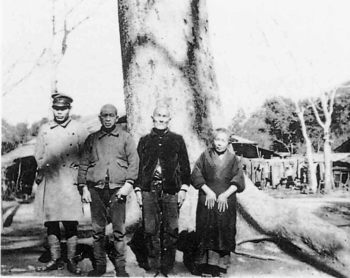

昭和18年、先祖代々を見守ってきた欅の供出

昭和18年当時、ケヤキの大木は軍の造船用材として強制的に供出させられました。先祖代々、屋敷の中で見守もられてきたケヤキとお別れとあってその前で記念写真。

提供:市川 渉さん(岸根町)

|

|

昭和18年、SL貨物列車が小机駅をゆく

横浜線は明治41年に生糸貿易のために繭と生糸の生産地、上州・甲州・信州地方と港ヨコハマを結ぶ鉄道として敷かれました。かつてはシルクブームに沸く乗客を乗せた車両にスマートな物売りボーイもいる蒸気機関車のハイカラ列車でした。

昭和16年4月に八王子〜桜木町が直通化されると同時に全線電化、上り・下りとも28本の客車が走り、貨物列車は蒸気機関車(SL)になりました。昭和20年5月29日 の横浜大空襲では東神奈川駅が全焼、14両が戦災に。

提供:田嶋重雄さん(小机町)

|

|

|

|

昭和22年11月、昭和天皇・皇后両陛下に拝謁

神奈川県遺族会一行が皇居勤労奉仕の折、両陛下に拝謁する機会に恵まれました。

提供:堤 雅行さん(小机町)

|

|

昭和22年城郷地区演芸大会出演の小机青年会

雲松院境内で行われた城郷地区素人演芸大会に出演した小机の青年たち

提供:田嶋重雄さん(小机町)

|

|

|

昭和22年、野菜栽培が盛んな岸根

岸根町・高橋萬蔵家のキャベツの収穫。写真は祖父・高橋梅次郎さんと孫の稔さんです。

城郷地区の中でも岸根町はいち早く野菜栽培に目を向け、どの家でも野菜作りに熱心です。出荷量の多い順ではキャベツ、ホウレンソウ、ネギ、トマト、コマツナ、ジャガイモでした。

提供:高橋稔さん(岸根町) |

|

昭和27年、小机町・土井で神輿を新調

住民の寄金で念願の神輿が新調されました。神輿倉から出された神輿の前で一堂記念写真。烏帽子をかぶり手に御幣を持つ人が住吉神社の土岐六蔵宮司です。

提供:堤 雅行さん(小机町)

|

|

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください