|

|

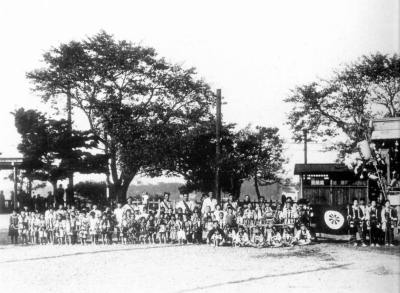

昭和10年代、住吉神社例大祭に参加した子どもたち

場所は小机駅前、左後方に駅ホームが見えます。

提供:田嶋重雄さん(小机町) |

|

|

昭和15年、お手伝いする兄弟

左、鳥山町の秋本周市さん、右、進さんの兄弟

提供:安藤尊仁さん(鳥山町) |

|

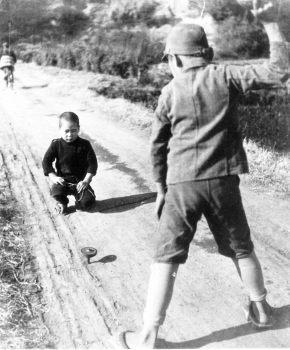

昭和15年、コマ回し

戦闘帽、股引(ももひき)き、下駄履き姿が印象的です。 提供:安藤尊仁さん(鳥山町)

|

|

昭和15年、パチンコに興ずる子

パチンコは二俣の枝に2本のゴムをくくりつけドングリの実を弾にして撃つ男の子の遊び。二人とも裸足です

提供:安藤尊仁さん(鳥山町)

|

|

昭和15年、城郷小学校の紀元2600年祭

日本の初代天皇である神武天皇が即位したとされる年を元年(紀元)とし、昭和15年(1940)が紀元2600年に当る年。この記念の年を国を挙げて全国で祝いました。

写真は城郷小学校の祝賀行事でお遊戯をする女の子 提供:市川 渉さん(岸根町)

|

|

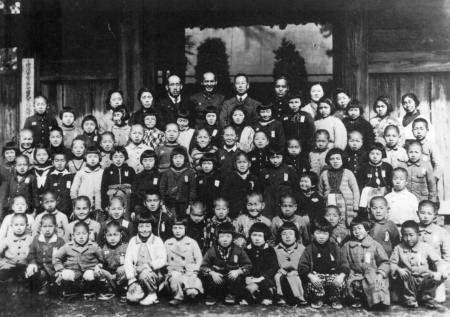

昭和13年4月、城郷小学校1年生入学

二宮金次郎の銅像の前で記念写真。当時城郷地区3兆には小学校が1校だけでした。写真提供者の伊藤義雄さんは最後列右から4人目。

提供:伊藤義雄さん(岸根町)

|

|

|

昭和17年、学校や職場で軍事教練

日中戦争以後、学校では軍事教練が体操の学科の中に組み込まれ、不参加の生徒は教員試験が不合格になったり、兵役期間が長くなったりの差別がありました。

写真右は軍事教練教官だった市川 渉さんの祖父・市川日出雄さん。日産自動車で。

提供:市川 渉さん(岸根町)

|

|

農家の勤労奉仕から軍事工場の勤労動員へ

戦時中は男子の旧姓中学生(現高校生)が勤労奉仕隊として、女子は女子青年隊として出征兵士のいる農家の労働力不足を補うために農作業の手伝いを義務付けられました。さらに決戦色が濃くなるにつれ軍需産業部門への動員も余儀なくされていきます。

提供:市川 渉さん(岸根町)

|

|

|

女優・草笛光子さんは小学生のころ、三会寺に学童疎開 |

|

|

昭和18年、疎開児童。この中に女優・草笛光子さんも

鳥山町の三会寺に学童疎開した神奈川区の斉藤分国民学校(現斉藤分小)5年生。学童の最後列、右から4人目が女優の草笛光子さんです。 草笛さんの当時の思い出は「ひもじい思いをしたこと」と「三会寺上空で空中戦があり、その流れ弾が三会寺の屋根に当たったこと」だそうです。 提供:安藤尊仁さん(鳥山町)

|

|

昭和18年、三会寺境内の掃除をする疎開児童

朝夕、境内の掃除をする神奈川区の斉藤分国民学校(現斉藤分小学校)5年生。

提供:安藤尊仁さん(鳥山町)

|

|

|

|

|

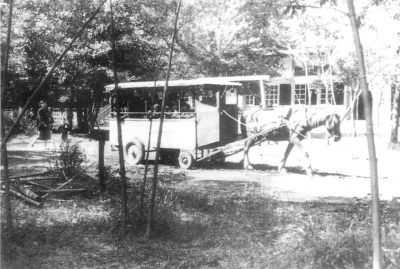

昭和27年、城郷保育園(現城郷幼稚園)の馬車

園児を乗せた送迎馬車が行く。さながら今の園児送迎バスのはしり。当時としても「お馬に引かれてパカパカと、おうちに帰れる」と園児に大変喜ばれました。この模様はわが国のテレビ放映開始当時、「今様良寛さん」というタイトルで紹介されました。

提供:安藤尊仁さん(鳥山町)

|

|

小机・土井地区子供会の集まり

提供:堤 雅行さん(小机町)

|

|

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください