���a58�N5���A�n���S�u�V���l�w�v�H������

�@�{���w�Ƃ��悱�����x17���u�V���l�w�H�����ꃌ�|�[�g�v����B���l���̒n���S�H������ɏ������N�������̂́A���̂Ƃ������߂Ă������ł��B���̝|��j�����̂́A�{���X�^�b�t�A�����N�킳��B

�@�F�u�Ƃ��悱�����v�ҏW��

|

|

|

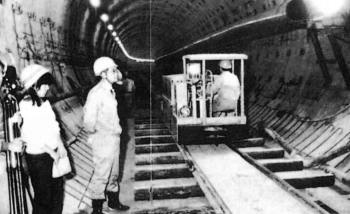

�@���a58�N5���A�n��13�b�̉w�H������

�@�n���S�u�V���l�w�v�̃R���R�[�X�͒n��13�b�̂P�K�B�v���b�g�z�[���͂���ɂ��̉��A�n���Q�K�ł��B���ɐi�ނƁA���a�V�`�W�b�̑����`���E�[�u�̂悤�ȃg���l�����Q�{�A�u�����ɏƂ炳��傫���J�[�u�������Ă��܂��B

�@���l�s�c�n���S�R�����E���l�`�V���l�ԂV.�P�L���́A���a55�N�P���ɒ��H��60�N�S���̊J�Ƃ�ڎw���Ă��܂��B

�@�F�u�Ƃ��悱�����v�ҏW��

|

�@�@ |

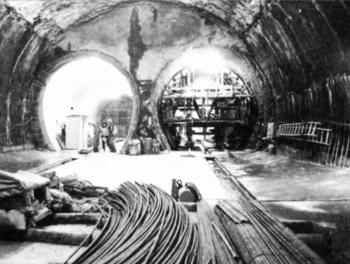

�@���a58�N5���A�������H���V���l�w�O�ɒ���

�@�L���������H�͍`�k�j���[�^�E���ɂȂ���g�V���l�E���ΐ���h�B���̐V�����������H�̉��ɒn���S�̉w���ł��܂����B�܂����w�r���͖����A���]�ł��܂����B

�@�ʐ^�͓ޗnj��݉��ォ��V���l�w���̂��݁A�B�e�B

�@�F�u�Ƃ��悱�����v�ҏW���j

|

|

�ʐ^���Ɠ��������A�V���l�w��]�ތ��݁i2013.2.27�j

�V���l�E���ΐ���̗����͍��w�r���̗ї��ł��B

�B�e�F��c����

|

|

���a58�N5���A�w�O�̒n���S�o����

�@����̒����`�̌������n���S�̏o������B�w�O�́g�ꓙ�n�h�Ŕ����k���l�����܂��B����̓z�[���ɒ�Ԓ��̐V������ԁB

�F�u�Ƃ��悱�����v�ҏW���j

|

|

�@�@���a58�N5��14���A�����̑哤�˒��E�e����]��

�@��O�̉��̓��X�g�����~�l�^�A����̔����r���͐V���l�z�e���ł��B��Q�����̌�ʗʂ͂܂����Ȃ��B

�@�B�e�̓t�W�r���[�z�e������B

�@�B�e�F��c����

|

|

�@�@���a58�N5��14���A��Q�����ƐV���l�w��]��

�@��Q�����̌���͍j���X���̑哤�ˌ����_�A��O���㖃�����H�̊ݍ������_�B�V�����z�[���̉E��͎����ł��B�B�e�̓t�W�r���[�z�e������B

�@�B�e�F��c���� |

�@ |

|

���a�U�O�N�R���P�S���V�����Ђ���V���l�����

�@�L�O���T�̃e�[�v�J�b�g�B�������̏����́g����w���h�߂����D�A�ܑ�H�q����A�E�ׂ������l�s���B

�@�F�u�Ƃ��悱�����v�ҏW���j

�@����܂Łu�Ђ���v�̒�Ԃ͒��ԉ���R�{�A��ԏ��R�{�����ł������A����Q�T�{�A���Q�T�{�Ƒ啝�ɑ����A�قڂR�O�����ƂɁu�Ђ���v�ɂ̂��悤�ɂȂ�܂����B

|

|

|

���a�U�O�N�R��14���A�n���S��������A�J�ʁI

�@�O�ʂ̃X�^�C���́A�]����1000�`�Ɣ�ׂăK�����ƕς��A�c�c6000�n��7000�n�Ɏ����X�^�C���ɁB���ʂ��A���g��������̘g���ς��A�����������[���u�����܂����B

�@�F�u�Ƃ��悱�����v�ҏW���j |

�@ |

�@�֗��ɂȂ����V���l�A�n�}�̕\���ւ�

�@�n�}�̒n���S�͏��a47�N�i1972�j�Ɉɐ����ؒ��Ғ��`��剪�Ԃ����߂ĊJ�ʁA���̌㏺�a51�N���l�`��i�J�i�`���j�Ԃɉ�����11.5�L���ɁB�����Ă��̓��A���a60�N�i1985�j3��14���A���l�`�V���l�ԂV�L���Ə�i�J�`�����i�˒ˋ�j�Q�L�����J�ʂ��V�����̃_�C�������ƍ��v�����܂����B

�@�^�]�Ԋu�͒��T���A�����W���A�[���U���ƒZ���A�n�}�̒��S�n�֏�芷���Ȃ��ōs�����悤�ɂȂ�܂����B

�@������@�ɐV���l�w�O�ɂ́A�e��Ƃ̃I�t�B�X��X�܂����X�ƈړ]���Ă���悤�ɂȂ�܂����B�u�Ђ���v�ɂ���Ċ����ʂƁA�n���S�ɂ���ĉ��l���S���ƒ��������V���l�̊X�́A�V�����n�}�̕\���ւƂ��Ė��������Ĕ��̎������}���܂����B

�@�@���F�ґ��@������i���g�{���j

|

|

�@�@�@�@���a�U�O�N�R���A�j��p���[�h

�@�n���S�J�ʂƁu�Ђ���v����Ԃ́A�n���`�k�斯���劽�}�B�ג��̑�q�R���X�X�̖ڔ����ʂ�͑�l���q�ǂ����Z�������Ă̏j��p���[�h�I

�@�F�u�Ƃ��悱�����v�ҏW���j

|

|

�����P�U�N�R���A���R���̋u����V���l���]

�@���̗̑�n���S�O�N�Łg�R���N���[�g�̒c��h�ɂȂ�܂����B���ꂪ���܂�ɋ��傷���ĐV���l�̐����A���R���̋u�̏�ɓo���Ă����̈ꕔ�����B��܂���B

�B�e�F�h���v����i���c�s�����j

|

�@ |

.gif)

.gif)

![]() �{�^�����N���b�N����������

�{�^�����N���b�N����������