|

|

戦前まで行われていた火渡り

真っ赤な火ダネの上を修業をつんだ神官が素足で渡る「火渡り」。これは戦前まで師岡熊野神社で行われていましたが、今は廃止。この火渡りが伝統行事として存続しているのは東横沿線では港北区新吉田町の円応寺。提供:石川正人さん(師岡町。師岡熊野神社宮司 )

|

|

1064年続く師岡熊野神社の筒粥神事

師岡熊野神社の創建は今から1289年前、奈良時代の神亀元年(724年)だから古い。この神社には写真のような「筒粥(つつがゆ)」神事が毎年正月14日に行われ、今年で1064回を数えます。その年の1年間の穀物の収穫や天候など27種類を占うという珍しい神事です。

提供:石川正人さん(師岡町。師岡熊野神社宮司 )

|

|

|

|

昭和13年(1938)6月、水に浸かる大倉山駅

鶴見川が丘陵地の裾を回って蛇行する大倉山地区。その低地は昔から“暴れ鶴見川”の洪水に絶えず悩まされてきました。昭和13年(1938)6月のときもそうでした。当時鶴見川の堤防は二重になっていましたが、その外側の堤防まで水が満杯、それがついに決壊し綱島、樽、大曽根、太尾、大豆戸、菊名、新羽の低地が一面の海と化しました。

写真左は大倉山駅、中央のたばこ店は大倉山駅前の現不二家。ひどい時は屋根の棟まで水に浸ったそうです。提供:阿部修さん(太尾町)

|

|

昭和13年(1938)6月、現エルム通り

現エルム通りの魚幸(現ウオコービル)から大倉山駅を望む。後方にボートで脱出する人が見えます。

提供:畑野太助さん(太尾町)

|

|

|

|

昭和12年支那事変に再召集の鈴木与四郎さん

提供: 鈴木与四郎さん(樽町)

|

|

昭和14年、畑野甚蔵さんも出征

提供:畑野茂さん(太尾町)

|

|

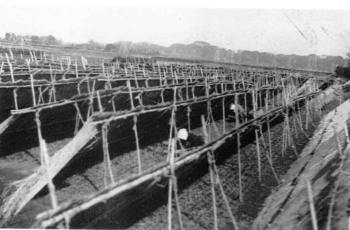

昭和17年、戦地の息子へ慰問袋に入れた写真

鶴見川に生えるヨシで作ったヨシズを使って霜除けにしたカブは、樽町の特産“覆いカブ”として東京や横浜の市場で人気がありました。今年も両親が元気に栽培している情景を戦地の息子に知らせたかったのでしょう。息子とともに無事戦地から帰還したこの写真。

提供:横溝徳太郎さん(樽町) |

|

昭和17年、休暇で実家に帰った陸軍将校

写真の軍人は、前出の「子どもの頃の大倉山」で登場の黒川太郎さん。その当時、陸軍大尉という兵隊の位は、大倉山地区では“出世頭”でした。

若い頃は横浜二中(現横浜翠嵐高校)まで大倉山のこの家から歩いて通学していましたが、東横線が開通し、“定期券”で電車通学しました。このときの黒川さんが、大倉山駅の定期券利用客“第1号”だそうです。

提供:黒川太郎さん(太尾町)

|

|

昭和20年2月、歓成院の梵鐘まで供出

日本軍の敗色が濃くなった昭和20年、寺院の梵鐘まで強制的に供出させられ、武器製造の鋼材に使われました。

写真右から牛を引く磯部佐一郎(精司さん父)、秋本重蔵、磯部隆二、森倉之助、田嶋源治、高橋源加、同チヨ、黒川タケ、漆原こう、黒川サダ、磯部弥三郎、秋本新次郎、西山徳次郎、住職・摩尼興宝(現住職・和夫さんの祖父)、とび職・畑野豊吉の皆さん。

提供:摩尼和夫さん(歓成院住職)

|

|

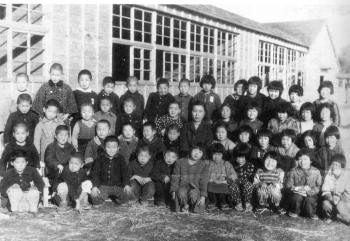

昭和21年、大綱国民学校2年生

日本軍、敗戦。そして米軍の占領下……。女の子の履物に草履が目立ち、服装も粗末ですが、子どもたちの表情は明るい。

提供:旧姓・黒須和子さん(太尾町)

|

|

|

|

昭和21年太尾町青年同志会主催の演芸会

『婦系図』の場面。右から杉田喜久子・加藤キミ子・加藤清司の皆さん。青年たちは、仕事を終えてから毎晩集まっては役柄の稽古に励みました。この中で互いに親しくなった男女が4組も、めでたく結婚にゴールイン。これを人呼ん、「太尾町ロマンス」といったとか。

提供:西山藤三郎さん(菊名)

|

|

昭和22年、大綱国民学校5年5組

昭和22年は、戦後の物不足時代の真っ只中。砂糖の代用品にサッカリンやズルチンが使われ、都会には失業者が溢れ、「ニコヨン」が流行語になりました。

そんな暗い世相のなか、子どもたちの笑顔には思わす心が弾んでくるようです。

提供:鈴木修身さん(師岡町)

|

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください