�@�@�吳13�N�i1924�j�A�������J�ʑO�̑O�약�g��

�@��O�̓c��ڂ͌��ݑ�q�R�����̏��X�X�ʂ�u���������[�h�v�ɂȂ��Ă��܂��B

�@����́A��q�R�Ɋւ���ʐ^�̒��Ŏ����T�����ł��Â����̂ł����B

�@�F�r�J���N����i�j�����j�@

�@

|

|

100���~��14���~��

��q�R�n��͑����A��]���A�t���Ȃǂ̗̋u�˒n�Ƃ���Ɉ͂܂ꂽ���n�A�����ɗ����ߌ���A���R�L���ȏZ���Ɍb�܂�Ă��܂��B

�@�����̑�n���Ɛl�������͍��x�o�ϐ������ɓ���Ƌ}���ł����B�ł��A�������H�͉w�O��ʂ��ĎR���𓌐��ɑ��鋷���o�X�ʂ肪��{�����B�\�N��̓��H����͍ň��c�c�B�Z���̎ԁA�ʉߎԗ��A�o�X�A�^�N�V�[�A���]�Ԃ̍^���ŁA���s�҂͂����Η��������A���S���Ēʂ������܂���B

�@����Ȏ����J�����V�l���u���S���ĕ�����X�ɂ��ė~�����B��������̑�����.�I..�v��100���~�����X�X�Ɋ�t�����̂ł����B

�@����ŕ����������͓̂X�傽���B��ʂ̏�Q�ƂȂ���̂��e�X�����悵�Đ����B�����������s�⌧�ɑ��k�ɍs���Ɓu���̊���������Ύx���ł��邩���v�̕Ԏ��B����ł܂��ӂ����������������蕪�����đg�����̓X�����ƁA�Ȃ�ƂR���Ԃ�1000���~���W�܂�܂����B

�@������g��D�h�ɖ������s�ɒ�A���̌�A���]�Ȑ܂��o�āA���ɏ��a56�N�x���̎��ƂƂ��č̑�����A�_�ސ쌧���̏��Ƌߑ㉻���Ƃ̍H�����n�܂�܂����B���H�g���Ŏԕ��������A�d�b���n�����݁A�������K�[�h�g���A���֏�1000��V�݁A�S�X�܂̉��z�Ȃǂ��������A�ꋓ�ɔO�肪�����Ă��܂����̂ł��B

�@���H��14��418��3000�~�̌����́A����100���~�B���̎�͎ʐ^���̉Ƃ̓���E�O�약�g����ł����B

|

�@�������̌ØV�A���쑾�Y����̘b

�@�@�@�q�ǂ��̍��̑�q�R

�@�@���㑺�̑�q�R�c�c�ɂގ��͎����Ŕ���

�@

�@�q�ǂ��̍��A�Z������ԍ������͕̂a�C�̂Ƃ��ł����B��q�R�ɂ͈�҂͈�l�����܂���B�ߍ݂ł͍j���ɎR����@�A�e���ɒŋ���@�A���̂Q���������������ł��ˁB���̓�l����ɂ����Ȃ��a�C�́A��сi�����сj�̏\�S�a�@�܂ōs������ł���B���͎q�ǂ��̍��a��ł�������A��e���������Ԃ��Ė�т܂ŕ����čs���ē��@�����܂����B����Ȉ�Ï�Ԃł�����A��x��a�ɂł����������玡��Ȃ��Ŏ���ł��܂��l���唼�ł����B

�@����҂Ȃ�āA���R�ꌬ�������B�����ɂނƂ��́A���܂��Ȃ�������߂��̐_�ЂŖ̗t�ł����邩�A�����Œɂގ��Ɏ���t���Ĉ����ς��Ĕ����Ă��܂��̂ł��ˁB����҂͉��l�ɂ������܂���A����҂ɒʂ��l�͑�q�R�ɂ͈�l�����܂��A�g���ꎕ�h�����Ă���l���������Ƃ�����܂���ł����B

�@

�@�@���тƓd���_��

�@�吳����A���̕ӂ̔_�Ƃ͌����������Ė�����ł���B�قƂ�ǎ��������ł������A�R���͎����̉Ƃō���Ă��H�ׂȂ��B�R���̂��тȂA�����������Ղ�̂Ƃ��łȂ���ΐH�ׂ��Ȃ��B���т���ł����ˁB

�@���ނ͂��Ղ�̂Ƃ������A�_�ސ�̎q���̂ق����甄��ɗ��܂����B���ނȂ��ڂɂ����������ƂȂ��ł��ˁB

�@�吳12�N�̊֓���k�БO�ɁA���̑�q�R�ɂ��g�d���h�����܂����B������ꌬ�̉ƂɂP�������B������30���b�g���炢��16�C�i���傭�j�̖��邳�ŁA�Ƃ������ג����`�̓d���B�d�����p�b�Ƃ��ƁA�Ƒ��Ŋ������������̂��o���Ă��܂��B

�@�@��q�R�w�̒������q�g��1���h

�@�������J�ʂ̑吳15�N�̑O�N�A���͎O�c��̉��l�������Z�A�̂́g���l�h�ɓ��w���܂����B�����w�Z�܂Ŗ�X�L���A�e���֏o�āA���@�����甒�y��ʂ��Ė��������Ēʂ�����ł��B�����̌�ʋ@�ւ͔n�Ԃ����B���ꂪ�P���T�`�U��ʂ�܂����A�a�l�łȂ���Ώ��܂����B

�@�Q�N���̂Ƃ��A���������J�ʂ��āA����͊����������ł��ˁ`�B���A�����w�i����q�R�w�j���������ŏ��̂́A�������Ȃ�ł���B�݂�Ȕ_�Ƃł�����A���l�Ⓦ���̍H��Ȃɋ߂�l�́A��q�R�ɂ͈�l�����Ȃ���ł�����c�c�B�d�Ԃɏ��̂͊w���Ɣ������ɍs���l�����B�u���傤�́A�吨����Ă���Ȃ��v�I�v����ȓ���10�l����Ă���ō��ł˂��B���i�̓��łQ�`�R�l�ł�����B

�@1���̖ؑ��ԗ��ŁA�����Ńh�A���J���Ďԓ��ɓ���A���Ŏԏ�����ؕ����̂ł��B�w�ɐؕ������͂���܂���ˁB�d�Ԓ��͂V�K�B���l���~���l���A�݁`��Ȓm���Ă�������B�ԏ��Ƃ́A��k���������肵�Ē��ǂ��Ȃ�܂����ˁB����͓ۋC�Ȃ���ł����ˁ`�B

|

�@

|

�@�@�@�b���l�E���쑾�Y����

�@�吳���N�i1912�j11���A�`�k�摾�����ɐ��܂�炿�A��j�q�퍂�����w�Z���猧�����l�i�����l�������j���ƁB�����푈�ɏ��W���ꒆ�x�E�V���K�|�[���E�r���}�œ]�킵���R�l�i���R��сj�B |

|

|

�@���̂悤�ɑ�q�R�w�̈����~�q�U���Q000�l�A��������p�q�S���P�O�O�O�l�i�����̘b�͏��a63�N11���Ɏ�ށj�Ȃ�đz�����ł��܂���ł����B

�@�ߌ���̒�h�ؒf����

�@�ߌ���́A�̂���g�\���h�ŗL���ł����B�ŁA���̗���̏Z���͑�q�R�����łȂ��A�V�H�ɂ��Ă��j���ɂ��Ă����Q�ɂ͋�J���Ă����ł���B

�@��J�̂Ƃ��ɂ́A����̒n�悲�ƂɁu�����ǂ��炩�̓y�炪��Ă���Ȃ����v�Ƒ呛�������ł���B�������̓y�炪���ƁA���̕��A���ʂ������Ă�������������B��J�̖�A�킴�킴�悻�̕����֍s���Ē�h����ė���Ȃ�Ď��������x�������܂����B

�@��J�̂Ƃ��̈��@��

�@�䕗�̏P���́A�قƂ�ǏH�ł��B�앨���������n�Ƃ����Ƃ��ɂ���ė���B�T�c�}�C���ȂA��Ӑ��ɂ���ƐH�ׂ��Ȃ��Ȃ����Ⴄ�B

�@�q�ǂ��̍��A��J���U��o���Ɛe�Ɂu�C���@��ɍs���Ă����I�v�ƌ������ł���B�U�ɃC���������ς��߂āA�����w�����Ĕ×��������n���ĉƂɋA���ė����ł��B�ƁA���̎��̌��i�����Ă����ߏ��̐l���u���Y�����́A�����������j���B�҂��B����ȏd���U�������ʼnj�������v�Ȃ�āc�c�B

�@��������Ȃ���ł���B�U���C�������̒��ł͕�����ł��B���ꂪ�����܂̖�ڂ��������ł�����A�X�C�X�C�j�����Ⴄ�B�E�\���Ǝv�����玎���Ă݂Ă���������B

�@��q�R�ɐΔ��Ε����������P�́c

�@��q�R�̓y�����̗��j�́A���Q�Ƃ̓����̗��j�ł����B���N�H�ɂȂ�ƁA���l�����́A���N�̎��n�͖L�삩�A����Ƃ��䕗�ʼn�ł��c�c�B���̊�]�ƕs���ł����Y��ł��܂����B���Q�͌l�̗͂ł͖h���܂���B������_���́A�ꂵ���Ƃ��́g�_���݁h�ɑ���킯�Ȃ�ł��B

�@���̏؋��ɁA��q�R�n��ɂ͓��c�_�Ȃǂ̐Δ��Ε������ɑ����B�u�y�炪��Ȃ��悤�Ɂv�u�܂����Q�ɂȂ�Ȃ��悤�Ɂv�ƁA��c�����͂���Ɍ������Ď�����킹�F�����̂ł��傤�B���̂��߂��A������q�R�́A���ł��M�S���������ł��ˁB

|

���a�R�N11��10���A���������a�ɂȂ������T�L�O

�@�ʐ^�͍j���X�������̊�c���O�ő������s�V�ؒn��̐l�����B�O��ɒ��V���������сA���̂ق��A�����@�Z�E�A���R�����A��ؒ����q�i��c���j�A�O����A�ѓc�Ǐ��i���v���j�A�������i�r�����j�̊F����A�����čŌ��E����Q�Ԗڂ��A���̏j�T�̃A�[�`���������ΐE�E����L�g����B

�@���T�Ƃ͓V�c�̑��ʂ̋V���ŁA�吳�V�c���吳15�N�i���a���N�j12��15��48�ł������A���a�V�c�̗T�m�e�������������ې����A�����͑吳���������a���Ɖ������܂����B���̑��ʑ��́A���a�R�N11��10���A���s�䏊�ŋ��s�B

�@�F����L�g����i�������j |

|

�@�@�@���a�T�N�V���A�w���u�����w�v�̉w�O

�ʐ^�͑�q���_�����������̌��݊�b�H���p�̎��ނ��^�����铌���d�S�����w�̉ݎԁB

�����A�S���̌����͔��ɒ������A��������q�R�ł͏��̓S�ؓS���R���N���[�g�����B

�@�ʐ^�����Ŏq��������l�A���{�d�삳��i�ΐE�B����37�j�͒|���H���X�̉������Ǝ҂ŁA���̊�b�H���ƓS���g���H���𐿂������A�����E����Ⴂ�O��A��ė��āA���̎R�̏�̓�H�������������܂����B�ȗ��A���{�Ƃ͑�q�R�̏Z�l�ɁB

�@�F���{�ʌb����i�������j

|

|

���a�T�N�A��]����̓V�R�X�P�[�g�����N

�����̌o�c�҂͕y��P�O����i�y�쐬�ꂳ��̕��j�B�X�P�[�g�����N�Ŋ��鏗���͐��ꂳ��̉��l�A����q����B�F�y�쐬�ꂳ��i��]���j

|

|

�@�@

�@�s�ł����V�R�X�P�[�g�����N

��q�R�̖k�ΖʁA��]����̎R����80�قǂ̒r���T����܂����B���̒r�𗘗p���Ė���43�N����V�R�X�Y�A�a�l�p�̕X��Ă̂����X�Ɏg���Ă����̂ł��B���a�Q�N������l�H�X�����Y����A�V�R�X������Ȃ��Ȃ�A�₪�ē~��̂��̒r�͓V�R�X�P�[�g�����N�ɕς��܂����B

�@�����̃X�P�[�g�C�͉��ʂɋ�������������Ȃ��̂ł������A�c���̊w�����悭����ɗ��Ă��܂����B

�@���a�T�N�����瓌���d�S�̉����łT�̒r��300�قǂ̃X�P�[�g�����N�ɐV�݂��Ė{�i�I�ɃI�[�v���I �������e�w�ɂ��̓��̃����N�̏�Ԃ��f������A�x���ɂ͍s�ł���قǂ̓��킢�ł����B�B�������A���A�C���g�ɂȂ�A�X������Ȃ��Ȃ������߁A���a23�N����A�V�R�X�P�[�g�����N�́A�p�~�ɂȂ��Ă��܂��܂����B

|

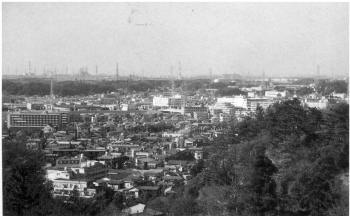

�@�@�@���a�T�N�A��q�R�̓c��ځA�ω��O

�ʐ^�͌��݂̑�j���̋߂��ō��쑾�Y���B�e�������́B�����u�̏�ɂ͑�q���_�����������̌��������ݒ��A�܂����ꂪ�|�����Ă��܂��B

�@����̌l���ɍ����������āA���̌l���̐�ɃR���N���[�g���̔������������܂��B����́A�u��r���v�Ƃ����āA������q�R�n��̗p���́A�����Q�w����̖��@���w�߂��̋e���r���琅�������Ă��܂����B���̗p���̉��ł��B���݂��̗p���́A��j���w�Z�̓�𑖂铹�H�̒n���ɖ��v����Ë��r���H�ƂȂ��Ă��܂��B

�@�B�e�F���쑾�Y����i�������j

|

|

�@�ʐ^���Ɠ���������58�N��A���a63�N�̌i�F

�O����������j���w�Z�B��q�R�n�C���Q��������B�e�@�B�e�F��c����

|

|

|

�@�@�@��q���_�����������i����q�R�L�O�فj�̐V�z���� |

|

|

�@ ���a�V�N�V�z����������q���_����������

�u�̂������A�߉E��ɉ��т铹�����݂̃o�X�ʂ�̌��`�B���֑����w�i����q�R�w�j�A�E��V�H���ʁB�@�c��ڂ͍k�n�������I����������ŁA���R�n�ɂ͐l�Ƃ��������P�������邾���ł��B

�@�F��q���_����������

|

|

|

�@���a�W�N�A��q���_�����������w���̑���

�@���݂̃o�X�ʂ�ɖʂ��Ĕ����Ŕ��ɓ������X�A���̍��ɘa�m�َq�E�~�����i���V�h�������j�A���ׂ̗ɍ≺���������܂��B����ɉ���Ō�����u�͋e���A���̊Ԃ͈ꌬ�������������܂���B

�@�F��q���_����������

|

|

���a�V�N�A��q���_�������������ォ��̒��]

�@���������̎{�݉z���ɒߌ���A�u�˒n�̐V�H�A�O��R�]�߂܂��B��q�R����V�H�Ɏ��镽�n�Ɉꌬ�̐l�Ƃ���������������܂���B�B�e�F���쑾�Y����i�������j

|

|

�ʐ^�����瓯���ꏊ���瓯�������������a63�N

�@�̂ǂ��ȓc�����i�́A�Z��E���X�E�H��E�w�Z�Ȃǂ̏��{�݂Ŗ��܂�A�т�����B�B�e�F��c����

|

|

�@�@�@�@�@�@���a�X�N�A�����@�̒t���s��

�@�t���s��͌��o�X�ʂ�̃o�X��u��j���w�O�v�𐼕����A�����@�������Ƃ���B�Z�E�͑�23���E��������i���Z�E�E����a�v����̑c���j�ł��B

�@�F����a�v�����i�������j

|

|

�@���a11�N����V�c�̎o�{�E���{�l���c�A�����w

��q�R�ɍc�������a11�N6���ɂ������ɂȂ�̂́A���߂Ă̏o�����B

�@�{�l�̑O�ɏo��Ƃ����ẮA�ܐV������ʂ����Ƀ^�X�L�A�ْ������ʎ����œc�A�����I���܂����B

�@���̗m�����w�K�@�����ȂQ�N�̏��{�i���݂̂�j�l�B���ׂɋ��F�����A����͋{�������]�A�c��A����l�́A��O�����쑾������̖��E���c��コ��A�n�`�����̒j�����ÌS�ꑾ�Y����B�ꏊ�͌��݂̗X�ǂ̔��Α�������ł��B

�@�� ���쑾������i�������j

|

|

![]() �{�^�����N���b�N����������

�{�^�����N���b�N����������![]() �{�^�����N���b�N����������

�{�^�����N���b�N����������