�@�@�@�@�@�@�@���a�Q�X�N�A�V�H�̐Ԃ���

�@�S�y���̐ԓy�̋}�₾�������Ƃ���u�Ԃ���v�Ƃ����A�J�̓�������̂Ƃ��A�c���c������A���[�̖ɂ��܂��ēo���V�����}��ł����B

�@�V�H���V�H���̏Z���͂��̍��ʂ炸�ɂ͑O�҂̐l�͏����o�R�̉��l�ցA��҂͐V�g�c�⍂�c���ʂ֍s���Ȃ���ʂ̓�ł���A�v���ł�����܂����B

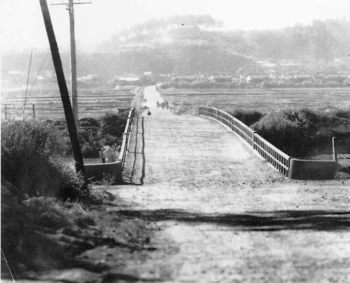

�@�g�V�H��ʂ��h���������`�k�Y�Ɠ��H�Ƀo�X�����a�Q�W�N�ɊJ�ʂ��Ă���A���̐Ԃ����ʂ炸�ɏo�������悤�ɂȂ�܂����B

�@�@�F�����@�ʂ���i�V�H���j

|

|

�@�@�@�ʐ^���Ɠ����������������݁i2013.2.3�j

�@�B�e�F��c����

|

|

�@�@�Y�Ɛd�鏺�a29�N�����̂��ĉ�����

�@������̋g�c���̋߂��ɂ���g�c�ēX�B�Ă͓������ɂ���z�����x�A�e�ēX��������������ĉ�Бg�D�ɂ��u�`�k�H�Ƈ��g�c�c�Ə��v�ɁB���ꂪ�X�̔������߁A���Ƃ̔����͌l���́u����R���X�v�ł����B

�@�F�����������i�V�g�c���j�A |

|

�@

�@���̎��ɑ厖�ȁA�č��ʒ��ƔR��

�@�펞������̓��{�́A������H�ƕi�����̊Ǘ����ɂ���A�z�����x�̂��߂����������Ă������܂���ł����B�Ȃ��ł����{�l�̎�H�ł���R���́A�g�č��ʒ��h�����ł͂��ĉ����甃���܂���B����ǂ��납�A�H���ŃJ���[���C�X��H�ׂ�Ƃ������̒ʒ������ɂ͐H�ׂ��܂���B���s�ɂ��č��ʒ��͕K�����Q���܂��B���قŐH�������邩��ł��B�����ŏZ���o�^����Ƃ����{�l�m�F�̂��ߕK�v�ł����B

�@�R���̓��������S�ɔp�~���ꂽ�̂͏��a�T�V�N�i1982�j�̐H�ƊǗ��@����������Ă���ł�����A�܂�����Ȃɐ̂̂��Ƃł͂���܂���ˁB

�@���āA�{��̋��삳��̋g�c�ēX�̘b�B�z�B���͂������茈�߂��A������̐�����т̐V�g�c�����z�B�G���A�B

�@�����̓��ܑ͕����Ă��Ȃ��D���B���]�Ԃł̓~�̔z�B�́A���������瑖����Ȃ��ƁA�X�ɋA��Ȃ��قǓ�V���܂��B�������n����ƁA�c�A���̓c��ڂ̂悤�ȓD���B���]�Ԃ̎ԗւ����Ȃ��قǃx�b�g���D�����܂��B

�@�X�̔����ŁA�ؒY�A�ΒY�A���Y�A�d�A�������Ă��܂����B�����́A���̂悤�ȓd�C���ъ��K�X���C�Ȃǖ�������ł�����A�R���͕K���i�ł��B15�L���l�߂̕U�œ��ׂ��钷���ؒY���A�ƒ�Ŏg���₷���悤��10�Z���`�قǂɃm�R�M���Ő�g�Y��h�Ƃ�����ƁA��������삳��͉�����ƈꏏ�ɖ��Ӑ[��܂ł������ė����̔̔��ʂ��Ԃɍ��킹�Ă����ł��B

�@ |

|

�@�@�@�@���̏ꏊ�ɖ߂����T�b���i�m�n.17�ŏЉ�j |

|

|

�@�@���a30�N�A�吅�łP�L���������ꂽ�T�b��

�@���a13�N�U���̑吅�łP�L���ȏ��̓c��ڂɗ�����A�Z���̋��͂Ō��̂��̏ꏊ�ɖ߂����؋��i���̐����͂m�n.17�f�ځj�B����E�肪�i�q�����w�ł��B

�@�B�e�F��c������i���g�{���j |

|

�@�@�ʐ^���Ɠ����������������݁i2013.2.3�j

�@�T�b���̓R���N���[�g���̑傫�ȋ��ɉ˂��ւ����A������ɂ̓T�b�J�[�E���[���h�J�b�v���J�Â��ꂽ���l���ۑ������Z�ꂪ�����A�i�ς͈�ς��܂����B

�@�B�e�F��c����

|

|

|

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�������}���̏�i |

|

|

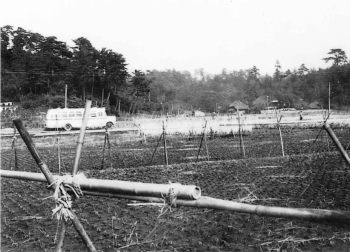

�@���a30�N�A��̊|�������̐�Ƀ{���l�b�g�o�X

�@�����c��1���ڂ̑�����̓y��̏ォ���̊|�������z���ɍj���s���̃o�X���B������i�ł��B���̃o�X�H�������a25�N�i1950�j�A�j���`���c�ԁi�����g�`���ΐ���j�ɊJ�ʂ��܂����B�E����̉Ƃ͋{��v�삳���B

�@�F���쒼��i���c���j

|

|

���a32�N�A�_���V�c�w�l�������̔w���

�̖和��

�@�����̊F����̔w��Ɍ������e�̖和�́A�u�V�c������v�ɂ��������̂ő�����Ղ������j�ՂƂ��Ă��̓����c���Ă��܂����B������́A�V�g�c���̃o�X�ʂ�ɏ��a60�N��܂ł������i�`���l�k�V�c�x���̌�������������ɂ���܂����B�@

�@�F�����n�c�q����i���c���j�@ |

�@�@�@ |

���a34�N�y�n���nj�̐V�g�c�E�l�c�ƑO�̍k�n

�@�c��ڂ̒��ɒ�K�Ő����������悤�Ȑ^�������ȓ��������Ă��܂��B

�@�F������������i�V�g�c���j

|

|

�ʐ^���Ɠ��������������݁i2013.7.26�j

�B�e�F�ΐ썲�q�q����(���g�j

�@ |

|

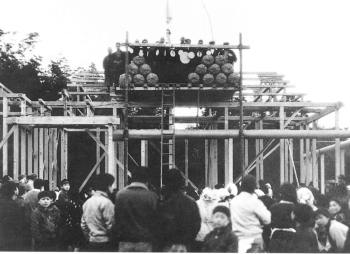

�@�@�@�@�@�@�@���a37�N�A�ꉮ�̏㓏��

�@�V�H���̏��R�O�Y�����̏㓏���̏�i�B�₮��̏�Ɏ{���e�ʁA��H�̓�����̂����炪���сA���̑O�ɐV�����҂U�̒��Ɋ݂ۖ������Ă��܂��B���ɂ͂��́g�����݁h��҂l�������W�܂��Ă��܂��B

�@�F���R�O�Y����i�V�H���j

|

|

�@�@�@�@�@���a38�N�~�A�c����������������

�@�V�g�c���̎R�{���ꂳ��̉Ƃł͎ʐ^�̂悤�ɍŒ��P���[�g���ɂ��Ȃ�c���������̉��ɐ��ꉺ����܂��B�������ł��˂��`�I

�@�ߔN�A�n�����g�����ۂŖk�ɂ̕X���n���鎞��A�����������i�������Ȃ��Ȃ�܂����B

�@�F�R�{���ꂳ��i�V�g�c���j |

|

![]() �{�^�����N���b�N����������

�{�^�����N���b�N����������