|

|

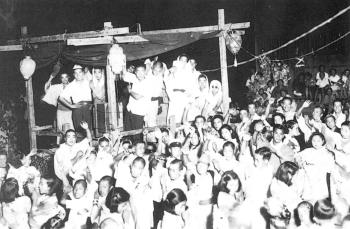

昭和22年、戦後初の新羽町の盆踊り

青年団主催で新羽杉山神社で開催。どの顔も笑顔、戦争から解放された喜びでしょうか。

提供:小山スミさん(新羽町) |

|

昭和22年、青年団が素人芝居

終戦後の娯楽の無い時代」、高田青年団は地元の鎮守、高田天満宮奉納の素人芝居を行ないました。場内は立錐の余地もないほどの観客を集め、大成功でした。写真から熱演ぶりが伝わってきます。。

提供:横川直二さん(高田西町) |

|

|

|

昭和23年(1948)2月、霊峰富士の眺め

鶴見・上の宮の瀧川定雄さんは20歳の頃、カメラと狩猟が趣味で猟銃を持って鳥を追いかけ山中をさ迷っていました。そのとき、富士山と周囲の景色があまりに美しく、思わずシャッターを切ったのがこの風景でした。

それから半世紀以上も経ち、「昔の写真ありませんか」と訪ねた私に、「この写真はいまの港北区内で撮った写真ですが、果たしてどこだったか?」と所在地が不明でした。

そこで、この写真を私の写真集『わが町の昔と今』第8巻「港北区続編(平成16年発行)」に「所在地がお分かりですか?」で掲載し読者に呼びかけました。すると、ご親切にも右の写真を撮って送ってくださった方がいらっしゃいました。

撮影:瀧川定雄さん(鶴見区上の宮)、

|

|

写真左と同じ方向を望む平成16年の景色

「あの写真は、わが家の近くから見た景色だと思います」と吉岡敏夫さんが送ってくださったのがこの写真。場所は吉岡さんの家がある新吉田町の四ツ家の坂を登った丘の上からの富士山の眺望です。

写真左は、のどかな景色で丹沢あたりに見えますが、地形が手前の平地、織り成す山並みなど同じです。富士山の手前の稜線のあたりが第三京浜の都筑インターチェンジです。

撮影:吉岡敏夫さん(新吉田町)

|

|

昭和25年、水田の中に港北産業道路工事

一面の水田の向こうは大倉山の稜線。東横線の電車が走る大倉山は目の前に見えるのに、そこへ繋がる幹線道路がない。この不便を解消する、新羽住民念願の“港北産業道路”の工事がようやく着手されました。

「一日でも開通して欲しい!」との住民は、道路作業員の手に加え、みずからスコップを持って工事にたずさわりました。住民の希望どおり、予定より早い工期で完成したのでした。

提供:米山裕司さん(新羽町)

|

|

写真左と同じ方向を見た現在(2013.2.3)

正面の橋は地下鉄ブルーラインの高架橋。右手の白い建物がブルーライン「新羽駅」です。いまは道路が拡幅され、車の往来が激しい幹線道路。

撮影:岩田忠利

|

|

|

|

昭和25年、御霊橋から新吉田・御霊地区を

水田の向こうの丘は、新吉田の御霊地区。橋の手前は現高田西1丁目です。

「御霊」とは、新吉田町1番地を中心とした現在都筑区早渕となった新吉田町の北部地域のことをそう呼びます。

その由来は、新吉田町79番地の宮田博一さんの先祖が吉野朝時代の延元元年(1336)足利家の浪人、宮田越後という人で、自分の先祖の鎌倉権五郎景政の霊を“御霊大権現”としてこの地の氏神に祀ったことによります。

提供:佐相政雄さん(日吉本町)

|

|

写真左と同じ場所からの現在(2013.2.3)

早淵川の河川改修で川幅の拡張、土手の高度化、建物の密集で写真左の御霊地区の遠望が撮影できない現在です。一面の水田は現在準工場地帯、工場群が密集しています。

撮影:岩田忠利

|

|

昭和25年6月、高田・長円寺前の田植え

現在地は高田西5丁目の長円寺前。水田の先は、内山勝夫家の桃畑、後方左手が長円寺です。

提供:横川直二さん(高田西)

|

|

写真左と同じ場所で同方向を見た平成16年

田植えをしていた水田は、ソフィア綱島が建ち、そこからの撮影。桃畑だった所は、写真中央の“高田上耕地第二公園”に変わっています。

撮影:宿崎貞夫さん(町田市成瀬)

|

|

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください