|

|

昭和13年6月の洪水。新羽の榎戸を襲う濁流

榎戸の濁流の中、必死で筏を漕ぐ人

前記の米山写真店の米山富蔵さんも水に浸かりながら忘我の境地でシャッターを切ったことでしょう。

提供:本多トシ子さん(新吉田町) |

|

|

左の洪水で1キロも流された亀甲橋。それを元の場所に引き戻す難業

大洪水で亀の甲橋は庚申堀の先、現ENEOSスタンドあたりまで流されました。大工の棟梁・小山伊勢蔵さんのもとに郡役所と村役場から「亀の甲橋を水が引かないうちに元の場所戻してくれ!」との要請がありました。

とは言え、その距離1キロ以上も。それも時間との闘い。水の浮力を利用しての牽引、水が引けてしまったら長い橋は動かすことができません。しかし、鶴見川に架かるこの橋は、小机を経て横浜に出る生活幹線道路。ここを通らずには村人は青物市場へ野菜を出荷することもできないのです。

村の消防団員や青年たち30人〜40人が連日出動し、7日間を要してついに元の場所に引き戻す、命がけの難業が成功しました。

連日水に浸かっていた伊勢蔵さんは体が冷え切って、それ以来ひどく健康を害されたそうです。

写真は、手前の3人が指揮を執り、後方の流された橋の上で元の場所に向かって竿で漕ぐ“実戦部隊”。

提供:本多トシ子さん(新吉田町):

|

|

昭和13年7月「大水害緊急対策 水稲配給苗」

田植えが終わった後の大洪水。どこの田んぼも一網打尽に水稲は流され、このままでは秋の米の収穫が皆無となる、農家の死活問題……。そこで郡と村役場の緊急対策、配給用の苗を積んだトラックが新羽・榎戸にも到着しました。

後方の大木は幹周り1.5メートルもある榎の木。地元のシンボルツリーで、木の後方の店は柳下商店ですが、屋号は「榎戸」。また、このあたりを榎戸と呼んでいます。車公害なのか、この大木は昭和四十年代に枯れてしまいました。

提供:本多トシ子さん(新吉田町)

|

|

昭和17年新田尋常高等小学校6年のクラス

後方の桜の木は大正天皇御大典記念に鶴見川堤防の新羽側に住民が植えたもので「桜土手」と呼ぶ桜の名所でした。

提供」小山スミさん(新羽町)

生徒、教師、親との関係が親密

上の写真の後方に立つ担任教師だった石井伸子先生の元住吉のお宅を訪ね、思い出話をうかがいました。

昭和17年当時はまだバスが走っていなくて、大倉山駅から太尾橋を渡ると、その先は新田小まで一軒の家もありませんでした。田んぼ道をひたすら30分も歩いて通いましたよ。

通勤は大変でしたが、子供たちはみな純朴で素直……。元住吉は都会に見えたのでしょうねえ。私のことを「都会の先生、都会の先生」と呼んで珍しがっておりました。私の家まで数人で何度か遊びに来たことも。母が丼物をつくってあげると、どの子も美味しそうに食べていたのを思い出します。またお祭りのときなどは、生徒の両親が私を家まで呼んでご馳走してくださったり……。

当時は、生徒、教師、親との関係が非常に親密でしたね。

同級生同士で結婚した吉田淳雄・和江さんから年賀状をいただくたび、楽しい思い出がいっぱい詰まった新田小時代のことが脳裏に浮かんできます。

|

|

昭和19年、右手が上の写真の屋号「榎戸」

後方の丘は新吉田方面。屋号「榎戸」では乾物・雑貨・たばこなどを商っていた柳下商店。

提供:米山裕司さん(新羽町) |

|

写真左の現在(2013.2.3)

右手の祠の所に榎の大木が生え、隣に写真左の屋号「榎戸」の店がマンションの所にありました。現在は後方左手に新羽町交番、そのすぐ先が新羽十字路の信号。 撮影:岩田忠利

|

|

|

|

|

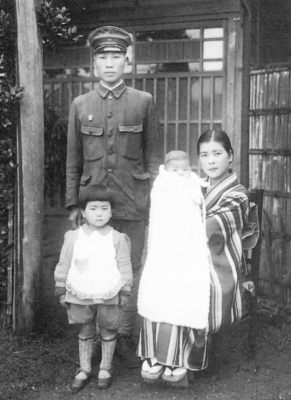

昭和15年、近衛兵として入営

新吉田町の加藤昌之さん(前列左。清明さんの父)が妻子がいる身で兵役に。

提供:加藤清明さん(新吉田町)

|

|

|

戸主の出征

昭和18年10月27日、勤め人、小澤三郎さん(31歳)出征の朝

戸主の小澤さんには妻・イサさん(24歳)との間に3歳の長女と生後3ヵ月の長男がいました。

戦火が激しくなり兵力増強のためなら戸主でも未成年者でも男子なら召集令状がきました。

提供:小澤イサさん(新羽町)

|

|

|

|

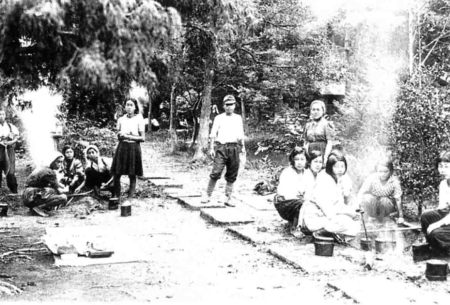

昭和18年、新田小の女性教師らの防空演習

場所は高田町の塩谷寺境内。境内に防空壕があり、女性教師たちは飯盒炊飯して境内に泊り込み。女性の先生方の足元を見ると、裸足なのです。

提供:福寿賢良さん(高田町・塩谷寺住職)

|

|

昭和18年、新吉田・宮の下地区婦人消防団

男性は戦場に駆り出され、空襲に備えて主婦が地域の消防に当たりました。

提供:加藤清明さん(新吉田町)

|

|

|

昭和19年、味噌・醤油製造用の釜まで供出 |

|

|

戦争が激化し兵器製造の資材となるものなら何でも否応なく供出させられました。村人が共同で味噌や醤油をつくり、1年間食用にしたものです。そのとき大豆を煮る大釜までもがお国のために、と供出。

写真は長年愛用の大釜をリヤカーや荷車に乗せ、新吉田・倉部谷戸から出発した村人たち。

提供:山本 翠さん(新吉田町)

|

|

|

|

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください