|

|

昭和12年2月、東口駅前で出征式

出征兵士(左)は地元の大綱青年団綱島音楽部員が演奏する「出征兵士を送る歌」に会わせて歌う肉親や地元民、その歓呼の声に送られ、綱島駅を後にしました。右手はバス停、左方向がホーム入り口。

この年、昭和12年に“盧溝橋事件”が起こり、ついに日中戦争に突入しました。当時の流行語「国民精神総動員」に象徴されるように、綱島の青年たちも次々戦地へと動員されていきました。

撮影:増田雅江さん(綱島西1丁目)

|

|

昭和17年12月、綱島台の大綱青年団音楽部員

鶴見川の土手で。右下の軌道は新大綱橋建設用のトロッコの軌道。写真提供者の吉原清一さんは後列右端、後列の真ん中が飯田江助さんです。

提供」吉原清一さん(綱島台)

|

|

昭和13年11月大相撲「安芸ノ海」一行の興行

場所は現綱島公園。当時の「安芸ノ海」は大関で、昭和17年に第37代横綱に昇格します。綱島は昔から相撲の盛んな所で知られ、当時の会場も超満員の観客で賑わいました。綱島では今でもその伝統が受け継がれ、地元住民が寄付金を集め、綱島小学校の校庭に常設の立派な屋根付き土俵が作られ、毎年子供相撲大会が行なわれています。

撮影:増田雅江さん(綱島西1丁目)

|

|

90歳で写真を撮る女性

「かなり高齢な女性で、今も元気に写真を撮っていますよ」。この地元の人の情報を手がかりに綱島西口駅前のご自宅を訪ねたのは、平成6年、19年前のことでした。

彼女は、左の上下2枚の写真を撮った増田雅江さんです。明治37年8月生まれ、満90歳でした。綱島には昭和8年からお住まい。でも、まだ現役の女性カメラ・マニアです。

彼女の写真好きは、ご主人の故増田又市さん(綱島変電所・所長)の影響。何店ものカメラ店を見て歩いては新しいカメラを手に入れ、休日はそのカメラであちこち撮り歩くのがご主人の趣味でした。子育てが終わった彼女も、いつしか写真が趣味になっていました。ご主人亡き後の今も、元気に綱島の街を撮り歩き、分厚いアルバム数十冊に収めています。

「“カメラ”というお友だちと“写真”という目標に向かって頭と体を使うのが、私の長生きの秘訣でしょうね〜、ホ、ホ、ホ、ホ」。増田さんはそう言って明るく笑うのでした。

|

昭和15年、綱島愛国婦人会

愛国婦人会の活動は、出征兵士の見送り、その留守家族のお世話、慰問袋の裁縫などで、地元の銃後を守るのでした。

前列左から2番目の人が会長・池谷モトさん(池谷光朗さんの母)。

提供:池谷光朗さん(綱島東1丁目) |

|

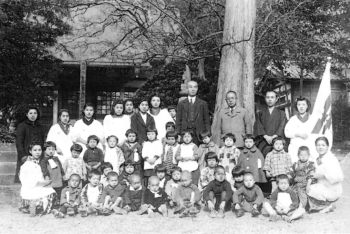

戦時中、東照寺での農繁期託児所

昭和17年〜19年、綱島地区の農家の児童を集め、農繁期の託児所を開いていました。後列右から2番目の人が東照寺先代住職・程木謙道さん、一人おいて背広の男性が当時の町内会長で大綱小の校長だった吉原義介さん。

提供:田口七郎さん(綱島台)

|

|

|

長い、長い苦難の戦争から解放されて・・・ |

|

|

昭和21年9月、戦後初の祭り

終戦から1年が経ちましたが、依然として食糧不足、極度のモノ不足は続いています。そんななか、戦後初の地元の鎮守様、諏訪神社の祭礼に漕ぎつけ、子供や大人に笑顔が見られます。

ヨシズ張りの舞台は綱島西口駅前に地元の皆さんの手で設営されました。

提供:吉原清一さん(綱島台)

|

|

|

|

昭和23年、綱島台の飯田助丸家の庭で演芸会

戦後の占領下、GHQ在が青年団のような 民間団体は組織されてもよいが、あくまでも同士的結合に基づくものでなければならないということでした。当時その活動は、“演芸会”という形で各地で花開きました。青年団主催の演芸会はチョンマゲを頭に乗せた股旅者の踊りなどが流行しました。

提供:小泉幸雄さん(綱島台)

|

|

昭和26年6月17日、綱島小学校校舎落成

木造2階建ての新築校舎が田んぼの中に建ちました。

|

|

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください