明治30年、大綱第三小学校とブドウ棚

吉原義介先生(写真中央ハシゴにのぼる人)は進取の気性に富み、まだブドウが珍しいころ、校庭でブドウを栽培していました。当時のカメラは被写体が動くとブレるので前面の教え子たちは直立不動です。後方の茅葺きの家は新水旅館。

この写真は116年前の写真。恐らく綱島の昔を後世に伝える写真の中では“綱島最古”のものと思われます

提供:池谷光朗さん(綱島東1丁目) |

|

明治期、飯田助大夫家の製氷事業<版画>

綱島台の飯田助大夫廣配すけだいゆひろもと)家の氷場で作られた氷は、鶴見川岸の氷蔵に貯蔵し、下の絵にある飯田家直営の横浜ので店まで船で運びました

|

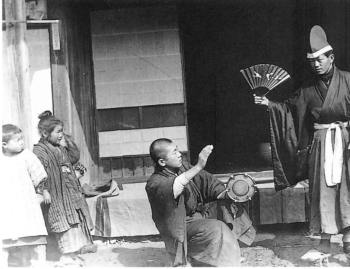

大正時代、毎年お正月に来た三河万歳

♪え~え~ ひとつとせ~(ポン ポン)

鼓の音で始まる三河万歳は、愛知県の農民がコンビで農閑期の副収入に旅芸人となり、毎年歩いて回ってきました。綱島にも恒例行事のように昭和11年まで来ていました。

二人が回る家も祝儀の中身も毎年ほぼ決まっていたので、良い固定収入だったようです。また村の大人や子どもにとってもこのリズミカルな歌と舞いを観るのは楽しみの一つ。子どもたちは二人の後を突いて回ったものです。 |

|

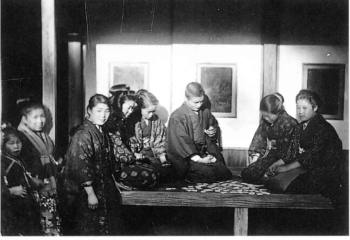

大正時代のお正月の楽しみ、カルタ取り

写真は綱島台の長福寺住職宅。中央が長福寺の先々代住職の佐々木証信さんで、小学校の先生を兼務していました。お正月には正装した教え子の女の子が恩師への新年の挨拶に来て、カルタ取りをするのが楽しみだったようです

|

|

鶴見川で小学生の夏季学校、準備体操

川に入る前に準備体操。左側の男の子は上半身はだか、右側の女の子はゆかた姿

|

|

小学生の夏季学校、水泳教室

撮影は旧大綱橋の上から下流の鶴見・駒岡方面に向かって。当時の川幅は子どもが飛び込んで一息で対岸に着けたほどでした。水は澄んだ清流で、飲料水として使っていました |

|

大正11年12月16日、「電燈点火」祝賀会場

この会場は大綱小学校綱島分教場(現青少年の家)。杉の葉で作った大きなアーチをくぐって会場に入る大人や子供たち……。

綱島に初めて電燈がついたことを照明する貴重な写真です

|

|

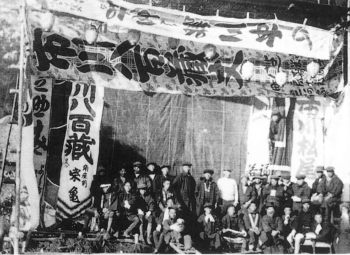

電燈点火、祝賀の芝居

行灯(あんどん)やランプ生活から解放される喜びは、いかばかりか……、住民の皆さんの感動が伝わってきます。村人総出で芝居小屋を建て、旅芸人を呼んで芝居を催しました |

|

大正12年、裁縫塾の先生と生徒

現代では「裁縫」といえば和服裁縫と洋服裁縫の総称ですが、大正時代は男女とも着物の時代、「裁縫」は和裁のことを指していました。そう、裁縫は「仕立て」とも言い、和服や洋服を縫うことを仕事にする人や店を「仕立て屋さん」と呼びます。

女性は嫁入り前に裁縫を習うことは必須条件で、裁縫塾には近郷近在の若い女性が通いました。写真2列目左から2番目の人が裁縫塾の先生、池谷リウです。

|

|

|

大正12年2月、現在の綱島西口駅前

正面の2階建ての家が現在の富士見幼稚園。その後の大きな屋根が大綱小学校分教場、左手の森が東照寺境内。

|

|

33カ村の名主が集会した大惣代(おおそうだい)の屋敷

|

|

|

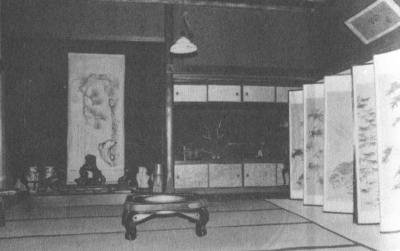

『とうよこ沿線』第8号(1981年11月1日発行)「名門旧家を訪ねて」から

取材・文:矢敷和子(綱島) 撮影:森 邦夫 |

|

|

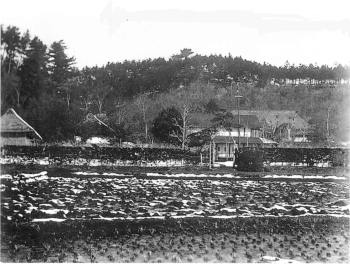

212年前、江戸期の建築、池谷家の母屋。間口14間、奥行き7間、98坪。屋根坪共に二百数坪

こんな大きな家がなぜ180年も前に建てられたのか。すぐそばを流れている鶴見川が原因しているのだった。

当時、鶴見区生麦から都筑区佐江戸町までを鶴見川沿岸と呼び、33カ村があった。川は毎年何度も洪水を起こし、村々の悩みの種であり、その改修工事、幕府への陳情などについて名主全員が集まって話し合う場が必要であった。

そこで、川の中心地であり、代々名主、それも大惣代(おおそうだい)という名主の中でも上位に立つ役をしていた当家が集会場に当てられたのである。33カ村の名主、それにお付きの人々、約100人が集まることができる大きな家、これが建てられたのである。 |

|

|

|

母屋には名主にだけ出入りが許された“名主玄関”がある

|

|

母屋の玄関。掛かっている看板は、池谷家の「桃園」の商標が木彫りされ、「マルイ桃園」と読む。手前のポンプは明治時代の自家用消防器具「竜吐水」 |

|

子供なら2人、大人なら1人、隠れるという中央の大黒柱

明治45年(1912)6月、北白川宮殿下が泊まられた部屋 |

|

|

15代当主、池谷光朗さん夫妻

東横線綱島駅東口から歩いて5分、網島街道のすぐ近くにありながら、付近の雑音を木々がみんな吸い込んでしまったように、静けさが漂っている。それが15代当主池谷光朗さんの屋敷であった。(本当はもっと古く20代目ほどになるそうだが、江戸時代に火災にあい、古い書物が焼け、確かなことが、わからないそうである)

温厚な雰囲気のご主人、やさしい感じの奥様にまず案内されたのが、明治45年、北白川宮殿下が御宿泊された部屋(写真左)であった。関東大演習の時、大本営がここに置かれ、宮様が旅館として使用なさったそうである。江戸時代には、鷹匠師(千石取りの武士)も泊まったという、風格ある部屋であった。 |

|

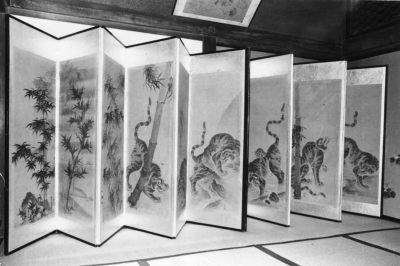

探瑛守吉良筆の屏風絵。描かれた年代は不明、江戸中期と思われる。一方から見ると、虎が1匹、写真のように反対側から見ると数匹に増える |

|

“けい”(警の字ではないか)という、鶴見川洪水を村中に知らせたラッパ。

音は綱島中に響き渡り、一人一俵の空き俵を持ち寄り、土嚢を作り堤防を補強した。このラッパは昭和16年頃まで使われた |

|

|

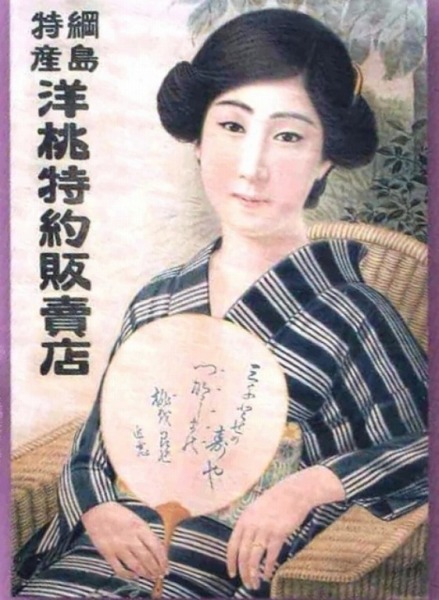

明治42年、綱島に果樹園芸組合が発足、桃を盛んに出荷。

大正13年(1924)、このポスターは新宿・高野フルーツ、銀座・千疋屋

など東京や横浜の果物店に貼られ、「綱島桃」は一躍有名に。

明治時代、祖父・道太郎の代になり桃栽培が始まる。年に3回は水害に遭う土地。米、麦は作ってもすぐまた水害でだめになる。ちょうど川崎方面から桃作りが伝わってきて、桃の木なら水が来ても大丈夫、ということでアメリカから苗を輸入し、研究を重ね、「日月桃』(長い年月をかけて作った桃)が開発された。これが味良し、香り良しで東京方面で引っばりだこ。綱島一帯は桃園となった。

しかし昭和13年の鶴見川大洪水で桃の木は約8割も枯れてしまい、その後は住宅地、工場地帯などに変わってしまった。その名残が毎年4月10日、神明神社での桃祭りとして残っているのである。 |

|

|

|

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください