|

|

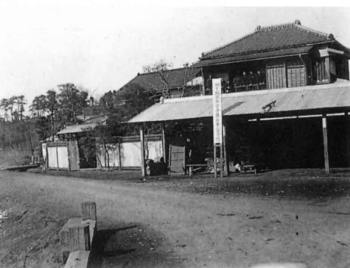

大正11年、乗合馬車の発着所

大正11年(1923)1月、発着所だった入船旅館前。

手前の橋は水路の橋です。東横線が開通するまで街場の東神奈川まで乗合馬車が走っていました。

コースは、東神奈川駅東口〜二ツ谷町〜斎藤分町〜六角橋〜白幡〜仲手原〜菊名〜太尾〜大曽根〜綱島。この路線を約1時間かけて走り、運賃は15銭でした

|

|

乗合馬車の思い出

大正初期に東神奈川駅東口から乗合馬車が出て、馭者が右手に真鍮のラッパを持ち、左手で手綱をさばいて二ツ谷町を抜け、いまの旧道の綱島街道を六角橋から綱島まで走りました。馬力者や牛車が傷めた道路はガタガタで、乗り心地はあまり良くない記憶があります。ほこりっぽい田舎道をパカパカ進み、鶴見川を渡った地点が終点でした。

その後まもなく、銀色の小さな乗合自動車に代りました。すごくハイカラな乗り物に乗る気分で、切符にハサミを入れて手渡されるのも珍しい。料金は母親に連れられていたころで記憶にないのが残念です。その後、関東大震災や東横線開通で町の中のあのミニ路線が消えてしまいました。これらが東横線開通以前の、のんびりとした唯一の交通機関です。

転載:「とうよこ沿線」64号。文・山室まさ/イラスト・石野英夫

|

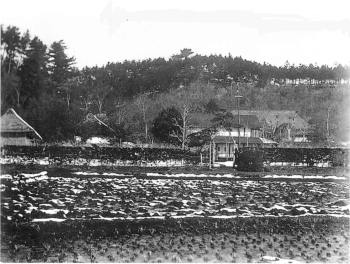

大正12年2月、現在の綱島西口駅前

正面の2階建ての家が現在の富士見幼稚園。その後の大きな屋根が大綱小学校分教場、左手の森が東照寺境内

|

|

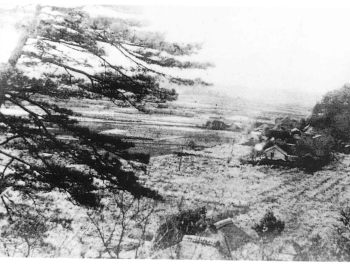

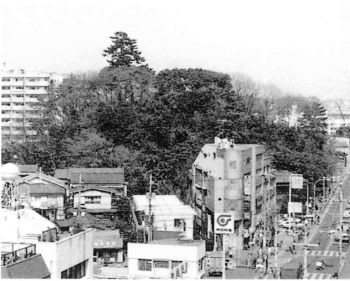

大正13年4月神明社から現綱島駅方面を写す

右手の森が東照寺境内、手前の建物が現在の富士見幼稚園。現在の風景は一面が建物で立錐の余地がありません |

|

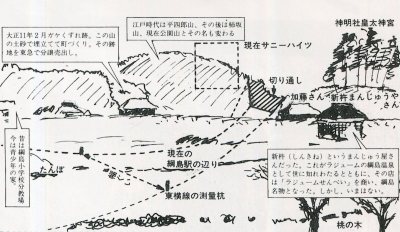

大正14年2月、現綱島駅辺り。線路敷設前

手前中央、雪の中に測量杭が見えます。この杭が綱島駅建設予定地です。右手の一軒家は新杵(しんきね)饅頭屋。右手の丘は神明社、中央の森が現綱島公園

|

|

|

写真左の説明イラスト

写真左の状態からちょうど1年後、大正15年2月、東横線の最初の区間である神奈川線(丸子多摩川駅<今の多摩川駅>〜神奈川駅<廃駅>)の14.7キロか開通しました。当時目蒲電鉄が目黒〜蒲田間を走らせていましたので、神奈川駅から目黒駅までの直通電車となりました |

|

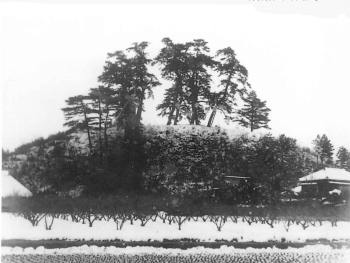

大正13年現綱島駅東口、松がそびえる神明社

手前は桃畑、右手の家が山口医院

|

|

平成元年の写真左と同じ方向

右手の道路が綱島街道。中央は神明社、写真左の松の木はたった一本しか現存していません。大正家具(今は無い)の屋上から望む

撮影:岩田忠利 |

|

大正15年2月、東横線開通記念

現在の綱島駅東口で制服・制帽姿の北綱嶋村の青年団の人たちが記念写真。2列目中央左側の人は、飯田助大夫快三さん。

提供:小泉幸雄さん(綱島台)

|

|

「大正堤」と呼ぶ鶴見川堤防の桜並木

明治43年の大洪水で鶴見川が氾濫、綱島は大きな被害を被りました。これを教訓に明治45年夏から村人総出でモッコをかついで堤防造り、いわゆる“綱島築堤”が始まり、5間間隔に桜の木を植える工事は大正時代に完成しました。地元ではこの堤防を「大正堤」と呼んでいました

提供:松村写真館(綱島西1丁目) |

|

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください