|

|

昭和9年、開校の慶應大学予科校舎とグラウンド

校舎は現在慶応義塾高校、右下の先が日吉駅東口。直線の道が現在の銀杏並木

提供:慶応義塾三田塾監局総務課

|

|

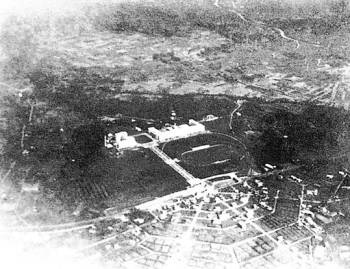

昭和9年日吉キャンパスとその周辺(空撮)

手前が放射線街区に家が建ち始めた現西口の「日吉田園分譲地」。校舎の後方は右に箕輪集落、左に矢上の宮前地区

提供:慶応義塾三田塾監局総務課 |

|

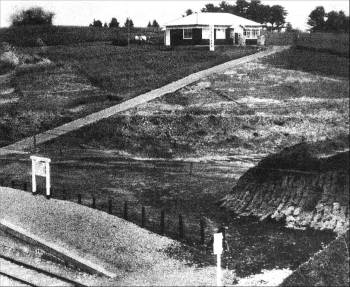

昭和14年開校の慶應義塾藤原工業大学

昭和14年6月慶応義塾の卒業生・藤原銀次郎が私財を投じ、私学初の理工学部として銀杏並木の左側の高台に建て、開校。この校舎は目立つ存在だったため、いち早く米軍機の攻撃目標とされ、昭和20年4月爆撃を受け、消え去った。昭和47年(1972)現在の矢上キャンパスに移転

提供:慶応義塾三田塾監局総務課

|

|

昭和5年日吉駅下りホームと慶應大学予科

校舎建設事務所

慶應大学予科の日吉移転が決まり、校舎建設の事務所が現銀杏並木の左側に建った。当時はまだ東口は無く、西口へ降りて東口に回った

提供:慶応義塾三田塾監局総務課

|

|

|

|

昭和48年5月、日吉駅東口

駅前は綱島街道、道を横断すると慶應キャンパスの正門。

中央のビルは西口のサンロード入り口に建つ昭和44年12月開設の駿河銀行。

撮影:佐相政雄さん

|

|

写真左の現日吉駅東口

東横線は地下を走り、西口と東口が自由通路でつながりました。日吉駅には東横線以外に目黒線、日比谷線、市営地下鉄グリーンラインが乗り入れ、21世の交通の要塞の役割を果たしています.。 |

|

昭和48年の東口、後方は元住吉方面

綱島街道の両側は銀杏並木。右側には慶應キャンパスの高い土手が続き、夏はキョウチクトウの赤い花が咲き誇っていました。この土手の先、坂の途中に「とうよこ沿線」編集室があり、多くのスタッフにはこの道は通い慣れた懐かしい道です。

撮影:佐相政雄さん

|

|

写真左の現在の東口と綱島街道

綱島街道の銀杏並木は切り倒され、右側の土手は造成され校舎への通路に。左側は日吉東急百貨店となり、景観は一変しました

撮影:岩田忠利

|

|

|

|

|

平成3年12月8日の日米開戦50周年記念日に当編集室では「日吉地下壕保存の会」事務局長・寺田貞治さんの講義を編集室で1時間余り受けた後、現地を約2時間かけて見学する<日吉地下壕見学会>を開きました。

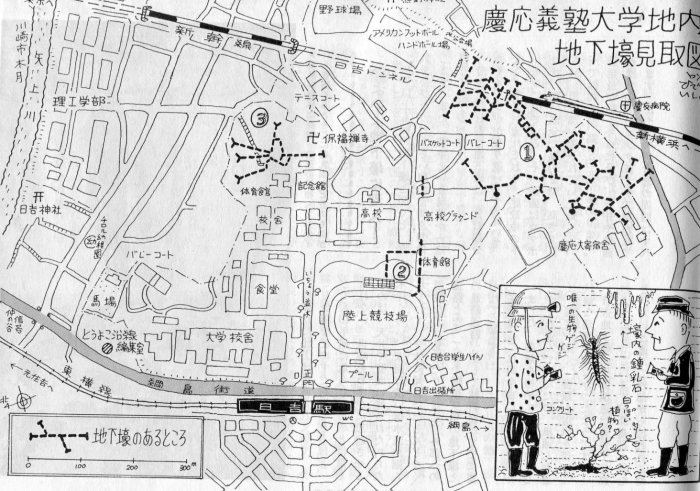

下記のイラストマップは、慶應大学日吉キャンパスの地下に総延長約1キロに及ぶ帝国海軍の重要な軍事施設であった「日吉地下壕」の見取り図です。

歴史上重要な作戦司令

ここに司令官以下600名が常駐し、歴史的に極めて重要な作戦がこの地下壕から発せられました。当時帝国海軍が保有していた「戦艦武蔵」など多くの艦船と飛行機を失ったレイテ沖海戦(1944年10月)、片道の燃料だけを積んだ「戦艦大和」の菊水作戦(1945年4月)も、ここ日吉から発せられました。

陸に上がった連合艦隊司令部

昭和19年、戦局はますます悪化、通信能力が問題に。洋上の「巡洋艦大淀」にあった司令部は海から陸に上がらざるを得ない状態になりました。昼夜2交代の突貫工事で司令部を完成させなければならない。旧海軍には“設営隊”という軍事施設を構築する専用部隊がありましたが、この現場作業は一刻の猶予もなく、急を要していました。

朝鮮人など強制連行者700人の強制労働で3カ月で完工

日本兵だけでは足りず、さまざまな労働者が集められたのです。朝鮮半島から強制連行、いわゆる拉致された朝鮮人に中国人も加え、その数700人といわれます。彼らは劣悪な労働条件もあって土の掘り出し口の日吉・宮前地区の人家へ片言の日本語でフラフラになって物乞いに来たと地元の人たちは証言しています。

こうして総延長約1キロの日吉地下壕は、1944年(昭和19年)7月から9月までの3カ月間で造られました。

|

|

|

|

転載:『とうよこ沿線』第56号 マップ:石野英夫(当編集委員)

|

|

|

|

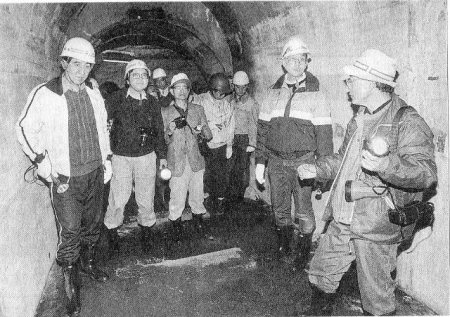

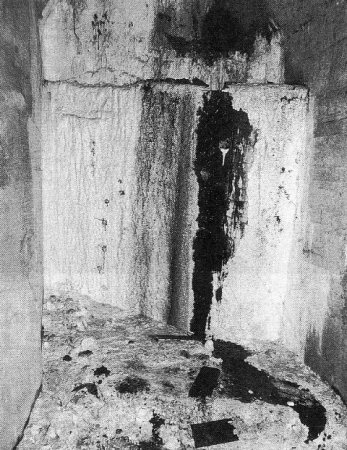

意外に広く、きれいな地下壕を見学する参加者

司令部があった所は幅約4m、高さ約3m、天井や壁面の厚さ40cmと広く、立派。狭い所でも幅約2m、高さ2.5mもあります。

撮影:「とうよこ沿線」編集室

|

|

漆黒の闇の中にライトを当てると鍾乳洞もどきのものが・・・

|

|

|

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください