| ���ݖ�����--���ݖ��X�i�����w�����j |

�@

�@�����R�N�̑n�Ǝ��͔_�ƂƂ̌��Ƃł������A�吳12�N�ɏݖ��Ɩ��X�̐�ƂƂȂ�A�u���R�v�Ƃ������b�e���ŋߗׂ𒆐S�ɉ��l�E�s�}�S�Ⓦ���E��c����ʂ֔̔����Ă��܂����B

�@�ꎞ�͊ێq�̓n���̑D�����u���O�̏��̂��q�������A����ŏM���o���悤�Ȃ��̂�����A��������v�Ƃ����قǔɐ������Ƃ����B

|

�@�吳����A�����X���ɖʂ����Ε��ݖ��X�i���a26�N�A���ݖ��X�ɉ��́j�̑����ړ�����g�����H���̂Ƃ��B

�@

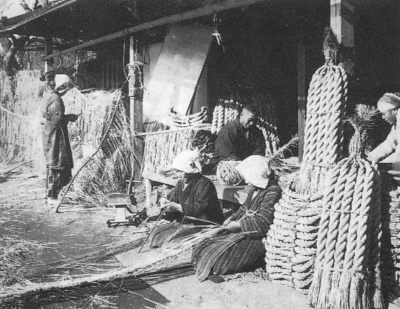

�O�����n�Ǝ҂̌����O�Y����i�C�ꂳ��̑\�c���j�B

�@�F���C�ꂳ��i �����w�����j

|

|

|

���a24�N�����̏]�ƈ�

��[�͏����w�����̐D�Ώ͈ꂳ��

|

|

|

| ��������--�i�ێq�ʁj |

|

|

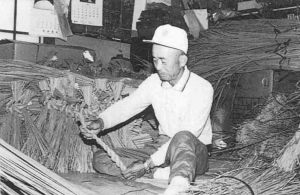

���a15�N�A�����X���̊ێq�ʂɃ����J�[���������n���̇������������悭�ʂ��Ă��܂����B

�@�F��яƕv����i �ێq�ʁj |

|

| �����t--���쐴���i��ێq�������j |

�@

�@���Ƃ����ΐ͕̂���A���͔��p�i�B���{���̌��t�́A�����悭���悤�ɂ��邾���łȂ��A���̔����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������悤�ɂ��邾���Ȃ�A����������̎d���B�l�ԍ���E������h���ɒ�q����A�C��10�N��A���t�ƂȂ�B

|

���쐴������͓��{���̐����Ȃ����t�̈�l�ł��B

|

|

|

| ���^����--�����������i�����c���j |

�@

�@�吳13�N�A���s���ōŏ��Ƃ�����č��t�H�[�h�Ђ̃g���b�N���w�����ē������O�Y����͉^�A�ƁA���������Ԃ��n�߂܂����B

�@ ����1���Ԃ͐ύڗ�500�L���A�K�X�����t�����g�ɒ݂邵���w�b�h���C�g�A�^�C���͋�C�̓���Ȃ��ؐ��X�|�[�N�Ɋۂ������̗ւɃS�������������̂ŁA����ƃK�^�K�^�ƐU���������A���K�ȏ��S�n�ł͂���܂���B����ł��g���b�N�̈З͂��\�ɔ������܂����B�@�@

�@

�@�����̉^���Ƃ͉Ԃ�n�Ɉ��������u�n�͉��v�Ƃ����l�����̎d���ł����B�n���_�Ƃ̐��Y����ςݓ����E�s�S�̎s��܂ʼn^�Ԃ̂ɂ͗[���T���ɏo�����A�[��ɓ����A�A��͗����X���O��ł����B�@

�@���ꂪ�g���b�N�Ȃ�1��3�����ł����̂ł��B�N�x�����̐��Ԃ�ʕ����^�Ԃɂ͂܂��܂����̔\�͂��B�sɒ̉ԙ��A�o�˂̗��A���Â̓��̏o�ׂ��肪���A�g���b�N�̑䐔�����₵�Ď��Ƃ��L���Ă������̂ł��B

�@�������펞���̃K�\�����s���Ɖ^���Ǝ҂̓����̂��߁A���������Ԃ͐��A�����ԏC���Ƃɐ�ւ��܂����B

|

���a����2���ڂ̃g���b�N���^�]����������O�Y����

�@�P���ԂƂ͈���āA�w�b�h���C�g���t���A��C����̃^�C���Ŏ���30�`40�L���Ɛi�����܂����B

�@�F�����炳��i�����c���j

|

|

���a�����A�����������߂ăt�H�[�h�Ђ̏��h�����Ԃ��w��

�@�E�̐l���������O�Y����B�㏬�c���̐��V���O�ŁB

�@�F�����炳��i�����c���j

|

|

|

| ���C�`�S�͔|--��J䕉��i���䒇���j |

�@���a12�N3���A�Ί_�C�`�S���ߗׂōŏ��ɓ����A�u�����h�����u���H䕁v�Ƃ��u���������C�`�S�v�ƐV�h�E����t���[�c����{���E��D���ōD�]�ł����B

|

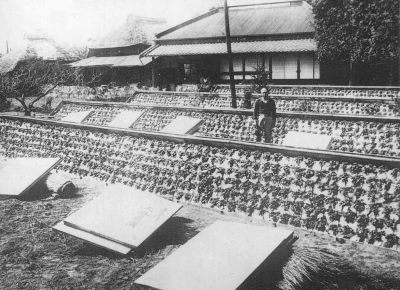

�ʐ^�̐l������̒�ŐΊ_�C�`�S���n�߂���J��������

�@�����Ȍ����S�Ɠw�͂̐l�łQ�S�̎Ⴓ�ł����B

�@�F��J��������i���䒇���j

|

|

�@�C�`�S�͏��݈Ղ��B�������E�ݎ��A�ł��邾�������[�i���Ȃ��Ə���ł��܂��܂��B

�@�ؔ��ɋl�߂��C�`�S�𗼎�Ɏ��Ă邾�������A�������̎n���d�Ԃɏ���ē��{���E��D���֔[�i�ɍs���̂́A���a23�N�ɉł����V�ȁA�`������̎d���ł����B

�@�u�ƂɋA���Ă��܂��肪���т�Ă��܂�����v�ƃ`������͓������q�����܂��B

�@�l�C�����u���H䕁v���É����̐Ί_�C�`�S���吶�Y�n�ɂȂ������߁A���a33�N���Ō�ɃC�`�S�������Ă��܂��܂����B |

|

| ���ʎs��--�����H�i�s�ꇊ�i�������j |

�@���a11�N�ɕ��������ɐʎs�ꂪ�I�[�v���������Ƃŋߋ��̔_�Ƃ͑������n���ē����̉`���ʎs��܂ŏo�ׂ���J�͂��Ȃ��A��ϊ��܂����B���̎s��͎В��̒��j�A���шꂳ�p���܂����B

|

���a11�N2��������H�i�s�ꊔ����Ёi�В��E��쏼���Y����j���I�[�v��

�@�F���ȌႳ��i���䐼���j

|

|

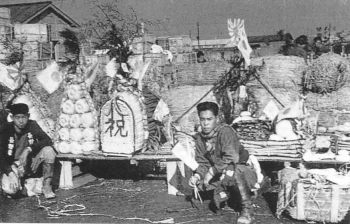

�@�@�@�@���a25�N1��3���A�v���Y��̏���

�@���A�˂��A�S�{�E�A�j���W���A�U�̒��ɃT�c�}�C����W���K�C�������A�ςݕ����務�D�������ǂ����悤�ɐς݂܂��B�����Ċ������Ȃт����i�C�ǂ��s��������̂ł��B

�@�F�X������i�v���j

|

|

|

| ����ށE�G��--���ݓc���i�������j |

�@

�@��̎ʐ^�Ɠ������̏��a11�N2���A�����H�i�s��E�В��̎��j�E���F������ƕv�l�C�g����ށE�G�݂́u���ݓc���v���J�X���܂����B

|

��ށE�G�݂̓X�u���ݓc���v�̓X���ŕ��ԑ��F������ƕv�l�C�g����B

�@�F���ȌႳ��i���䐼���j |

|

�@���̓X�͌��݂̒����x�@���̏��i��̎ʐ^�Ɏʂ�Q�K���ẲƂ�1�K�j�ɂ���܂����B

�@�����͏����V���Ƃ���ꂽ�{���X�����ł�������A�l�e�̏��Ȃ��������炵�̓c��ړ��������Ă��܂����B

�@�u�����V���̓c��ڂ̋������ɂ���������w���ݓc���x�Ƃ����X���Ȃ�v�ƏΊ�Řb�����ȌႳ��B�܂�A���̓X�������̃X�|�p�[�`�F�[��5�X�̃t�[�h�n�E�X��쉮���˂̒n�ƂȂ�܂����B |

|

| ���f�ː���--����쏤�X�i�،��j |

�@

���a13�N�A�f�ː����Ƃ̍���쏤�X���J�X�B

�@��c��،��ł͑f�ˍ�肪����ł����B�����s�c�E�c�ӕ�������̉Ƃ⓿�A�폼����̉Ƃ��f�ˋƁB�����č���� ��i�͂��߁j����̕��A�t�g����͂Q�㑱�������u���v��2��ڂŁA�f�˂��{���Ɍ��サ�����Ƃ����邻���ł��B�c�ӈ�Y����̉Ƃ͉��N�o���Ă��������u�f�ˉ��v�Œʂ��Ă��܂��B

�@�ʐ^�̍���쏤�X�͌��ݖ˂���Ă֏����ւ��������ēX�ɑւ��܂����B

|

�f�˂������X��̍����C�ܘY����i�ꕽ����̑c���j

�F�����ꕽ����i�،��j

|

|

|

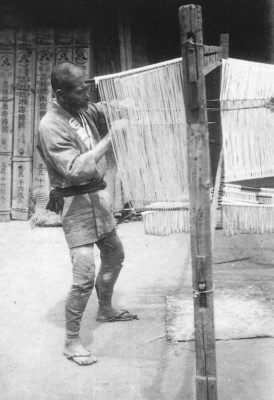

�R�`�����痈�đf�ˍ�����`���Ă���

�Ⴂ�]�ƈ� |

|

|

| ���_�Ƃ̕���--���ߓ����i�s�m�j |

�@

�@�s�m�̂��ߓ�Â���̗��j�͌Â��B���a�V�N�i1770�N�j�����E�������瓖�n�̖�ӉƂɗ{�q�ɗ����l���A�_�Պ��̕��ƂɂƂ��̋Z�p��`�������̂��n�܂�Ƃ����Ă��܂��B

�@�č�����̐��{�̗��v������A��݂����ɂ͂܂Ƃ܂������������̂Ŏs�m�ؒn�悾���ł�50���߂��_�Ƃ����ƂƂ��Ă��܂����B

�@12�����{�̖Z�����Ƃ�������L�̎���肽���قǂő�������[��܂ŘV�l��q���܂ő������B�_�ƂP��������ł��ڂ�����3,000�{�A�ʏ���1,800�{�A�֏���10,000�ȏ����肠����̂͑�ςȍ�Ƃł����B

|

���a12�N12�����R�V���Y�����͉Ƒ����o�̂��ߓ���

�@�E���{�l�A���������E�C�ܘY����A���[��������B��O�̂��ߓ�͐���t���Ԏ��ɔ[�߂�i�ł��B

�@�F���R�V���Y����i�s�m�j

|

|

|

���ߓ���ɐ����o���sɒ̐����������

�@

�@�B�e�F��c����

|

|

|

| ���E�J�P�E�G�т�--��я��X�i�V�ێq�j |

�@

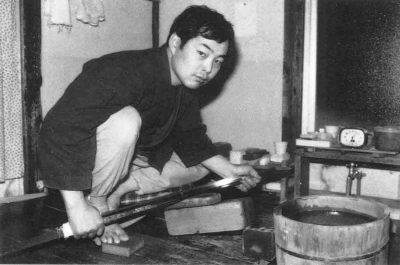

�@���a13�N�A�����u���傤�����v�ƌĂ�A�����X���ɖʂ��Ă�����я��X�ł��B

�@�ŔɁu�� �J�P �G�т�v�Ə�����Ă���悤�ɖѕM�����ӂȎ�l�����Z�����������B

�@�ʐ^�Ɏʂ锼�Z�𒅂��]�ƈ����g���Ďg�p�ς݂̕U���W�߂ċ���֏o�ׂ��鏤�������Ƃ��Ă��܂����B��ђ�ꂳ��́A���Ƃ��Ɗێq�̓n���̌��������������Ə�ێq���̓�̑��Ƒ�т���l�Ƃ̎O�҂ŏ��L����g�O�������h�����Ă����l�ł�����܂����B

|

�@�@�@�@�@�@�@�@���a�P�R�N�A��я��X�̓X��

�@��l�̑�ђ�ꂳ��i���������Ђ��̐l�j���������I���ċA����Ƃ��B��ꂳ��̍��̒j�̎q�����j�̑�яƕv����

�@�F��яƕv����i�ێq�ʁj

|

|

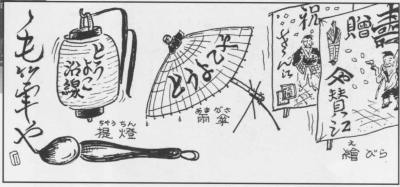

�A�J�P�A�G�т�

�C���X�g�F��p�v����i��c���m���j

|

|

|

.gif)

.gif)

![]() �{�^�����N���b�N����������

�{�^�����N���b�N����������